সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাসভবনের সামনে বাগানে তাঁর আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বন্ধুদের সাথে এক রাত্রের জন্যে কোলাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছিলাম রূপনারায়ণ নদীর ধারে সোনার বাংলা হোটেলে।

মনে আছে ১৯৬৩ সালে কলেজে ভর্ত্তি হবার ইন্টার byভিউ দিতে বাবার সাথে ট্রেণে খড়্গপুর গিয়েছিলাম। বম্বে এক্সপ্রেস, কোন স্টেশনে থামছিলনা, ট্রেণে বেশ ভীড় ছিল, আমাদের 2nd class unreserved কম্পার্টমেন্ট, সেখানে কোনমতে আমরা বসার জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেণ চলার একটা গুমগুম আওয়াজ পেয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বিশাল এক ঘোলাটে মাটির রং এর নদীর ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেণ চলেছে।

বাবা বললেন এ হলো রূপনারায়ণ নদী।

তখন ভরা বর্ষা, দুই কূল ছাপানো রূপনারায়ণ, সেই আমার প্রথম দেখা।

তারপরে তো পাঁচ বছরে এই ব্রীজের ওপর দিয়ে কতবার গেছি এসেছি। আমাদের খড়্গপুরে থাকতে থাকতেই সেখানে একটি দ্বিতীয় রেল আর রোড ব্রিজ তৈরী হয়েছে। কোলাঘাটের ঈলিশ আর পরের স্টেশন মেচেদা সিঙ্গাড়ার জন্যে বিখ্যাত ছিল। কলেজ জীবনে ঈলিশ কিনতে না পারলেও মেচেদায় চায়ের সাথে সিঙ্গাড়া খেয়েছি প্রচুর।

কোলাঘাটে আমাদের হোটেলটা ওই ব্রীজের পাশেই, নদীর ধারে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে মন চলে যাচ্ছিল সেই কলেজ জীবনের দিনগুলোতে।

কোলাঘাটে রূপনারায়ণের তীরে ও হোটেলের বাগানে

শুনেছিলাম কোলাঘাটের আগের স্টেশন দেউলটির কাছে সামতাবেড় নামে একটা গ্রামে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা বাড়ী আছে। সেখানে এক সময় উনি থাকতেন। হোটেলে খোঁজখবর করে শুনলাম সামতাবেড় গ্রামটা আমাদের কলকাতা ফেরার পথেই পড়বে, দেউলটি পোঁছে মেন রাস্তা থেকে একটু ভিতরে যেতে হবে, পথে সাইনবোর্ড আছে, আর কাউকে জিজ্ঞেস করলেই তারা বলে দেবে।

সবাই মিলে ঠিক করলাম পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরে চেক আউট করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কলকাতা ফেরার পথে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নেবো।

দেউলটি কোলাঘাট থেকে খুব বেশী দূরে নয়। খুঁজে খুঁজে যেতে তবুও প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি লেগে গেল ।

বাসে যেতে যেতে শরৎচন্দ্র এবং তাঁর লেখা নিয়ে নানা কথা আমার মনে ভেসে আসছিল।

শরৎবাবুর লেখার সাথে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি পরিচিত। ওনার অভাগীর স্বর্গ আর মহেশ এই দুটো গল্প তো আমাদের স্কুলে পাঠ্যই ছিল। তাছাড়াও শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খন্ড পড়ার ফলে ইন্দ্রনাথ, ছিনাথ বহুরূপী, নতুনদা’, শাহজী আর অন্নদা দিদির সাথে আমাদের বেশ ভাল পরিচয় ছিল। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি নিষ্কৃতি, বড়দিদি ইত্যাদিও আমরা স্কুলে থাকতেই পড়েছি।

এই সব গল্পের মধ্যে কম বয়েসেই আমি তাঁর লেখায় একটা গভীর আর মধুর বাৎসল্য রসের পরিচয় পাই। এবং সেই বাৎসল্য কোন রক্তের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং অনাত্মীয় আপাত দূরের সম্পর্কের মধ্যেই স্নেহ মমতা জুড়ে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরী হতে পারে সেই কথাই তাঁর এই গল্পগুলোতে পেয়েছিলাম।

বাৎসল্য ছাড়াও শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে আমি পেয়েছিলাম দরিদ্র আর অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বেদনাবোধ। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়, সেখানে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। পরে তাঁর কৈশোর কেটেছে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মামাবাড়ীতে। সেখানেও গ্রাম্য পরিবেশই ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই কিশোর বয়স থেকেই শরৎচন্দ্র চিনতে পেরেছিলেন নিষ্ঠুর দরদহীন গ্রাম বাংলার পল্লীসমাজকে। সেই নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তাঁর নানা লেখায়। তিনি সমাজের নিষ্ঠুরতা ভন্ড নৈতিকতা ও নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লিখে গেছেন।

পরে বয়স বাড়লে শরৎচন্দ্রের লেখা আর তেমন পড়া হয়নি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণরা – আমায় গ্রাস করে নিয়েছিলেন। তারপর আমার কলেজ জীবনে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার এলো। রমাপদ চৌধুরী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘো্ষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবীরা এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। তার পরে সত্তরে এলেন সুনীল শীর্ষেন্দুরা।

এর মধ্যে আমি চলে গেলাম কুয়েতে।

সুতরাং একটা লম্বা সময় আমার শরৎচন্দ্রের কোন বই পড়ার সুযোগ হয়নি।

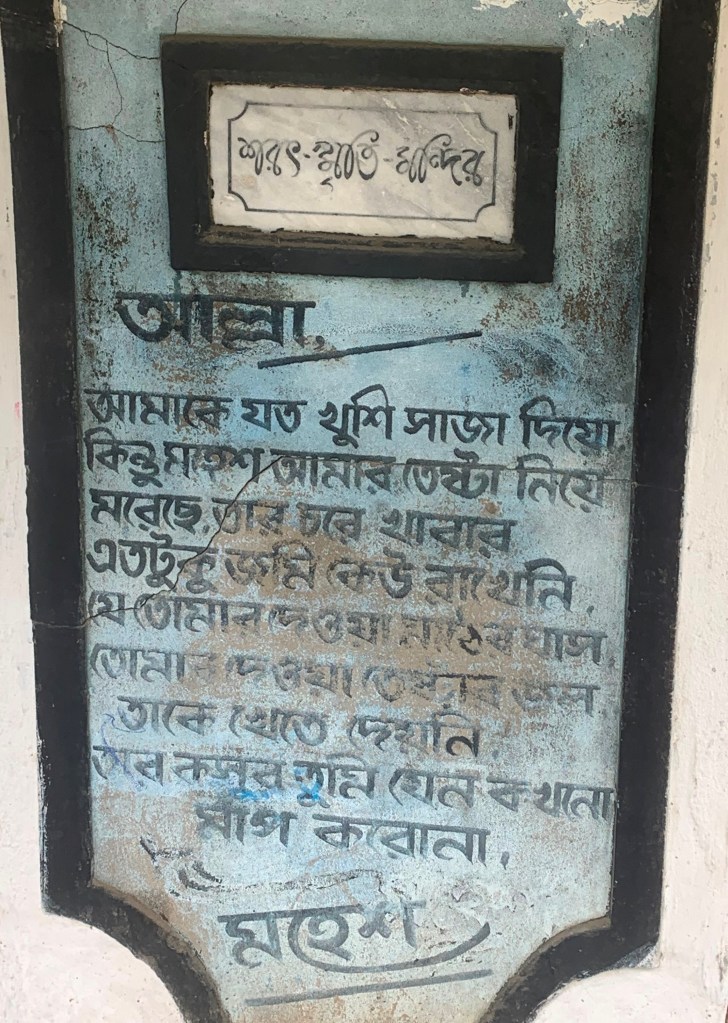

সামতাবেড়ের রাস্তায় সাইনবোর্ড আর শরৎ কুঠির গেটে মার্ব্বেল ফলকে ওনার লেখা

কুয়েত থেকে ২০১৬ সালে পাকাপাকি ফেরার পরে দেখলাম বাড়ীর আলমারীতে বেশ কিছু বই মা কিনে রেখেছেন। অবসরের পরে কোন কাজ নেই, এখন সারাদিনই বলতে গেলে বাড়ীতে, আর হাতের কাছে এত ভালো ভালো বই ! সময় কাটাতে আর কোন অসুবিধেই হবেনা।

প্রথমেই ধরলাম শরৎচন্দ্র সমগ্র।

এক এক করে সেই বই থেকে তাঁর সব উপন্যাস পড়ে ফেললাম। দেনা পাওনা, পন্ডিত মশায়, দত্তা, চরিত্রহীন, পুরো শ্রীকান্ত (চার খন্ড), বিরাজ বৌ, গৃহদাহ – কত কি যে আগে পড়া হয়নি। শরৎচন্দ্রে প্রায় ডুবে রইলাম মাস দুয়েক।

পড়ে একটা জিনিষ বুঝতে পারলাম যে কেন সারা ভারতবর্ষে তাঁর সময়ে জনপ্রিয়তাতে শরৎচন্দ্রের কাছাকাছি কোন সাহিত্যিক ছিলেন না। শোনা যায় তাঁর লেখা ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এবং এখনও বাংলায় তো বটেই, সারা ভারতে তাঁর লেখার কাটতি সব চেয়ে বেশী।

শরৎচন্দ্রের সময় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত অবস্থান করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে চিরকাল তাঁর শিষ্য বলে এসেছেন শরৎ। কিন্তু তাঁকে অতিক্রম করে শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনের দরজায় পৌঁছে যাবার মতো কঠিন কাজটি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর সরল স্বচ্ছ্ব কিন্তু আবেগ আর অনুভূতির গভীরতায় ভরপূর ভাষার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের যে সব উপন্যাস এই পরিণত বয়সে এক এক করে পড়লাম তা সবই নারীকেন্দ্রিক। পুরুষ-শাসিত সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজপরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা তাঁর প্রায় প্রতি লেখায় উঠে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসে এক জায়গায় নিখিলেশ তার স্ত্রী বিমলা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তার কেমন লাগে। উত্তরে বিমলা বলেছিলেন বঙ্কিম তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক, কেবল তাঁর নায়িকারা এত বেশী সুন্দরী বলে তাঁর খুব ঈর্ষা হয়।

সত্যিই তাই। বঙ্কিমের নায়িকারা সবাই দারুণ সুন্দরী। এবং তাঁর প্রায় সব উপন্যাসই (কিছু বাদ দিলে) মিলনাত্মক। এমন কি জন্মান্ধ ফুলওয়ালী রজনী ও শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরে পায় এবং স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থাকে।

শরৎচন্দ্রের নায়িকারাও অনেকেই বেশ সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু তাদের ভাল লাগে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা আর ব্যক্তিত্বর জন্যে। তাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অকুন্ঠ স্নেহ এবং সাংসারিক কাজে তাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার কোন তুলনাই চলেনা।

আর একটা ব্যাপার হল যে শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসই বিয়োগান্ত। উপন্যাসের শেষে পন্ডিত মশায়ের কুসুম, চরিত্রহীন এর কিরণময়ী , বিরাজ বৌ এর বিরাজের করুণ পরিণতি দেখে পাঠকের মন খারাপ হবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর বাংলা সমাজ ছিল রক্ষণশীল, পুরুষতান্ত্রিক, এবেং শ্রেণীবদ্ধ। সেই সমাজে নারী ছিল গৃহবন্দী, “পবিত্রতার” নিগড়ে আবদ্ধ। শরৎচন্দ্র সেই নারীর ভিতরের বেদনা, প্রতিবাদ ও স্বপ্নকে প্রকাশ করেছিলেন। চরিত্রহীনের কিরণময়ী, গৃহদাহের অচলা, দত্তার বিজয়া, কিংবা শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী – এই প্রত্যেকটি নারী তাঁর কলমে হয়ে ওঠে সমাজের আরোপিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। এক দিকে আশৈশবলালিত নৈতিকতা, আবার অন্যদিকে জৈবিক ও শরীরী আকর্ষনের দ্বন্দ্বে ও দোলাচলে তারা তাড়িত। আবার অন্যদিকে রয়েছে সাবিত্রী এবং মৃণালের মত চরিত্রও যারা পুরনোপন্থী একনিষ্ঠ প্রেম ও পাতিব্রত্যের আদর্শে তৈরী সমাজের চোখে স্বাভাবিক নারী।

নারীদের তুলনায় আবার শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্ররাও এক অদ্ভুত স্টিরিওটপিকাল অবয়বে তৈরী বলে আমার মনে হয়। উপেন্দ্র, মহিম, বিপ্রদাস, শ্রীকান্ত এরা সবাই হলো আদর্শ পুরুষ, তারা সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সম্পত্তিতে অনাসক্ত, দৃঢ়সংকল্প। এরা সবাই যেন প্রণম্য, এদের শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু ভালবাসা যায়না। এদের দেখে কোথায় যেন মনে হয়, তাদের জীবনেও আছে জীবনবোধের অপূর্ণতা, এক অকারণ উদাসীনতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একাকীত্ব। তাদের জন্যে আমাদের মনে এক ধরণের সহানুভূতিও জাগে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথাতে গ্রামের ডাক্তার শশী যেন এদেরই উত্তরসূরী। মনে মনে সে পরস্ত্রী সুন্দরী কুসুমের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু বাইরে সে নির্লিপ্ত উদাসীন। কুসুম যখন তার কাছে আসতে চায়, সে তাকে ফিরিয়ে দেয়।

“শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?” বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অমর সংলাপ।

কুসুম বিরক্তি তে তাকে ছেড়ে দেবার পরে সে আত্মগ্লাণি আর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপেন্দ্র, মহিম বা শ্রীকান্তের মধ্যে আমরা সেই অনুশোচনা দেখিনা। মাঝে মাঝে মনে হয় শরৎচন্দ্র কি বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা কৃষ্ণের বিরহ কেই নারী পুরুষের প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতেন? তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই বিয়োগান্ত কেন?

এই সব বাদ দিলে তাঁর সব বইতে সহজ করে বলা সাধারণ মানুষের গল্প আছে, বিশেষ করে গ্রামীন সমাজের নানা কথা উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর চরিত্ররা সবাই আমাদের চারিপাশের চেনা মানুষ – কেউ শঠ, কুটিল, স্বার্থান্বেষী আবার কেউ উদারমনস্ক, দয়ালূ, আদর্শবাদী। তাদের আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। সেটাই হয়তো সারা দেশে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক নাম যিনি বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে এক গভীর আসন গড়ে তুলেছিলেন।

বাঙালীর কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা এই একটা ছোট্ট বাক্যে তুলে এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

“কিন্তু তুমি লেখার হ্যাবিট টা ছেড়োনা, অফ কোর্স নট এভরিবডি বিকামস্ এ শরৎচন্দ্র” অপুর সংসার ছবির প্রথম দৃশ্যেই অপূর্ব্ব কুমার রায়কে বলেছিলেন তার শিক্ষক।

বাড়ীর গেটের সামনে পুকুর, আর গেট থেকে তোলা বাড়ীর সামনে আমাদের গ্রুপ ফটো

ইতিমধ্যে এই সব যখন ভাবছি, তখন আমাদের বাস এসে গেছে আমাদের গন্তব্যে। রাস্তার পাশে একটা দোকানে খোঁজ করতেই তারা আমাদের রাস্তা বাতলে দিলো। বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। কিছুটা দূর এগোনোর পরে কিছু সাইনবোর্ড চোখে পড়লো।

একটা জায়গায় এসে রাস্তা খুবই সরু হয়ে গেছে, তাই আমাদের বাস আর এগোতে পারলোনা। আমরা বাস থেকে নেমে সাইনবোর্ড দেখে দেখে বাড়ীর গেটে পোঁছে গেলাম। গেটের পাশে বাইরে দেয়ালে বাঁধানো বোর্ড তাতে লেখা “বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়ী।” আর তার পাশে মার্ব্বেল ফলকে “মহেশ” থেকে একটি ছোট উদ্ধৃতি।

গেট দিয়ে ঢুকে সোজা পথ সামনে একটি লাল রং এর টালি দিয়ে ঢাকা একটি দোতলা বাড়ীর দিকে চলে গেছে। বাড়ীটি সুন্দর। গ্রাম্য পরিবেশ , চারিদিকে গাছগাছালি, সবুজে ঢাকা। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর আর পুকুরঘাট ও চোখে পড়ল। সামনে কিছু কার্ত্তিক ঠাকুরের মাটির মূর্ত্তি।

এক বয়স্ক ভদ্রলোক নীচে দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। জানা গেল ওনার নাম দুলাল চন্দ্র লালা। সবাই এখানে ওনাকে লালাবাবু নামেই চেনে। উনি অনেকদিন থেকে এই বাড়ীতে আছেন, এখন তিনি এই বাড়ীর কেয়ারটেকার। শরৎচন্দ্রের পরিবারের অনুমতি নিয়ে তিনি এই বাড়ীর দেখভাল করেন, এবং আমাদের মত যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

শরৎ স্মৃতিরক্ষা কমিটি নামে একটি সরকারী সংস্থা এই বাড়ীটির রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে।

লালাবাবু আমাদের জানালেন যে এই বাড়ীটির নাম “শরৎ কুটির।”

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় গ্রামে নদীর কাছে ১৯১৯ সালে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করতে শুরু করেন। ১৯২৩ সালে বাড়ী তৈরী হবার পরে তিনি এখানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর সাথে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বারো বছর ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় শেষ দিকে কলকাতার বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে ১৯৩৪ সালে একটি বাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে গিয়ে থাকতে শুরু করেন।

আরও চার বছর পরে ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র কয়েক বছর কাজ নিয়ে বর্ম্মার (এখন মিয়ানমার) রেঙ্গুন শহরে কাটিয়েছেন। তাঁর নানা লেখায় (শ্রীকান্ত – তৃতীয় পর্ব্ব – অভয়ার সাথে, পথের দাবী) সেই শহরের বর্ণনা আমরা পাই। বর্মাতে তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানের মৃত্যুর পরে তিনি দেশে ফিরে হাওড়ায় বাজেশিবপুরে দশ এগারো বছর কাটিয়ে তারপরে সামতাবেড়ে এসে থাকতে শুরু করেন।

কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কিমি দূরে এই গ্রামে তিনি কেন বাড়ী তৈরী করে থাকতে এসেছিলেন তা পরিস্কার জানা নেই। তবে বাল্য আর কৈশোরে গ্রামে থাকার জন্যে গ্রাম্য জীবনের প্রতি তাঁর একটা টান হয়তো ছিল। তা ছাড়া সামতাবেড়ে লেখার জন্যে একটা শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ ও হয়তো তিনি চেয়েছিলেন। আর ছিল কাছেই রূপনারায়ণ নদীর আকর্ষন।

লালা বাবু আমাদের বললেন শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি কেবল পথের দাবী আর বিপ্রদাস বই দুটির কথা বলেন। পথের দাবী ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হবার পরে সেই উপন্যাসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নায়ক সব্যসাচীর বিদ্রোহ কে শরৎচন্দ্র যে ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন (“মুক্তিপথের অগ্রদূত”) তা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের কাছে রাজদ্রোহ বলে মনে করা হয়েছিল। ১৯২৭ সালে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

বাড়ীর একতলার দেয়ালে ফলক

লালাবাবু আমাদের এক তলার ঘর গুলো সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ভিতরে ঢোকা যাবেনা, বাইরে জানলার গরাদের ভিতর থেকে আমরা দেখলাম তাঁর লেখার টেবিল, তার শোবার ঘর, সেখানে খাটে পরিস্কার সাদা চাদর পাতা, সাথে মাথার বালিশ আর পাশবালিশ।আরও একটা ঘর দেখলাম, লালা বাবু বললেন এই ঘর ছিল তাঁর হোমিওপ্যাথীর রোগীদের দেখার চেম্বার, সেখানে শরৎবাবু গ্রামের লোকেদের হোমিওপ্যাথীর চিকিৎসা করতেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যখন থেকে বাস করতে থাকেন, তখন থেকে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। হাওড়া শহরে থাকার সময় সেখানেও তিনি এই-রকম করতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ পরিবারকে বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থসাহায্য করতেন।

এছাড়া তিনি আরো একটা ঘর দেখিয়ে বললেন যে সেই সময় শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে অনুশীলন সমিতির গোপনে যোগাযোগ ছিল, এ বাড়ীর একটি ঘরে মাঝে মাঝে তাঁদের মিটিং আর আলোচনা হত।

লালাবাবু জানালেন সামতাবেড়ের এই শরৎকুঠি তৈরী করতে সে যুগে খরচ হয়েছিল মোট ১৭,০০০ টাকা। Burmese design এ তৈরী এই বাড়ীটি তাঁর বর্ম্মায় বাস করার স্মৃতির প্রেরণা হিসেবে ধরা হয়। এই বাড়ীর আসবাবপত্র সব বার্মা টিকের তৈরী।

এই বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের নানা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষ এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর হুকা, তাঁর লেখার টেবিল, তাঁর বইয়ের আলমারী আর একটা ছোট লাইব্রেরী, জাপানী দেয়াল ঘড়ি সব কিছুই লালা বাবু আমাদের দেখালেন।

শুনলাম এই শরৎ কুঠি এখন একটি সরকার ঘোষিত ঐতিহ্যের (heritage site) স্মৃতিসৌধ।

শরৎচন্দ্রের ঘরে রক্ষিত তাঁর নিত্য ব্যবহৃত লেখার টেবিল, ঘড়ি, বিছানা ও আসবাবপত্র

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দোতলায় ও উঠলাম আমরা। সেখানে চারিপাশে টানা বারান্দা, লাল পাথরের মেঝে। বারান্দার পাশে বেশ কিছু শোবার ঘর। বারান্দা থেকে নীচে শ্যামল সবুজ প্রকৃতির ছবি তোলা হল, আর নিজেদের কিছু গ্রুপ ফটো।

নীচে ফুলের বাগানে শরৎচন্দ্রের একটা মার্বেলের Bust রাখা আছে, আমরা সকলে তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা গ্রুপ ফটো তুললাম।

বিদায় নেবার আগে লালাবাবুকে সন্মানী হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে এবং আমাদের সব কিছু ভাল ভাবে দেখাবার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

ফেরার পথে বাসে যেতে যেতে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটি দেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল।

অনেক কিছু জানতে পারলাম।

ইস্কুলে শরৎবাবুর বই মিশনের ভালো লাইব্রেরিতে লুকিয়ে পড়তে হত; কারণ ওগুলো adult section বই।

তোমার মত মনে নেই; কিন্তু খুব ভালো লাগত পড়তে, সেটা মনে আছে।

রেঙ্গুনে উনি থাকতেন, কাজ করেছিলেন, অজানা ছিল।

আমার ইস্কুলের শিক্ষক সেই স্ট্যান্ডার্ডের ছিল, কিছুই জানান নি।

বহু বছর পরে শুনেছি, ইস্কুল থেকে শরৎবাবুর কুঠিটি দেখতে নিয়ে যেত, কোন ক্লাসে জানি না।

আমি তো সিক্সের মাঝে ঢুকেছিলাম; আমাদের ক্লাস থেকে থেকে চার পাঁচ বছরে জানানোর দেখানোর কোন চেষ্টা হয় হয় নি।

শুনেছি, কুঠিটি নাকি অতি সাধারণ, ছোট্ট, ছিল।

এখন আছে কিনা কে জানে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বড় বিল্ডিংটি এখনো আছে; ব্যবহার নেই। হস্তান্তরও করে নি।

শুভালয় দেখে এসেছিল।

আজকাল বাংলায় হাইস্কুলের সময়ে কি পরে শরৎবাবুকে কতটা পড়া হয় জানি না।

থ্যাংকু লিখলে।

LikeLike

Subhash, yes having lived in Rangoon and not having the chance to visit his dwelling must have been hard on you. I am pleased to know that Shubhaloy visited the place. Good on him. Has he read translations of his work?

LikeLike