১) স্মৃতির শহর – কাশী

আমার জন্ম ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে। আমার যখন চার মাস বয়েস তখন জুলাই মাসে কলকাতায় The great Calcutta Killing এর দাঙ্গা হয় , তার আগে বাবা আমায় আর মা’কে কাশীতে দিদার কাছে রেখে দিয়ে আসেন।

আমার দিদা তখন তাঁর বাবার (মা’র দাদু) সাথে কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে রাণামহল নামে একটা বাড়ীতে থাকতেন।

সুতরাং জন্মের পর থেকেই বলতে গেলে কাশীর সাথে আমার পরিচয়।

তার পরে শৈশবে এবং কৈশোরে আমি মা’র সাথে অনেকবার দিদার কাছে কাশীতে গেছি। কাশী তাই আমার কাছে এক স্মৃতির শহর। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৫ সালে পূজোর ছুটিতে, তখন আমার খড়্গপুরে থার্ড ইয়ার , বাবা সেই বছরই জুলাই মাসে মারা গেছেন, শেষ কাশী গিয়েছিলাম।

তার পরে পরেই দিদা’র শরীর খারাপ হতে শুরু করে, মা মাসীরা আর মামা ওনাকে আর কাশীতে একা থাকতে না দিয়ে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন।

প্রথমে কিছুদিন মামার কাছে আসানসোলে থাকার পরে দিদা কে কলকাতায় চিকিৎসার সুবিধের জন্যে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি এন্টালীতে খ্রীস্টোফার রোডে মাসীর বাড়ীতে থাকতেন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে ৭৮ বছর বয়েসে দিদা আমাদের ছেড়ে চলে যান্।

আমার সেই বাল্য আর কৈশোরের কাশীর স্মৃতি প্রায় সবটাই দিদাকে ঘিরে।

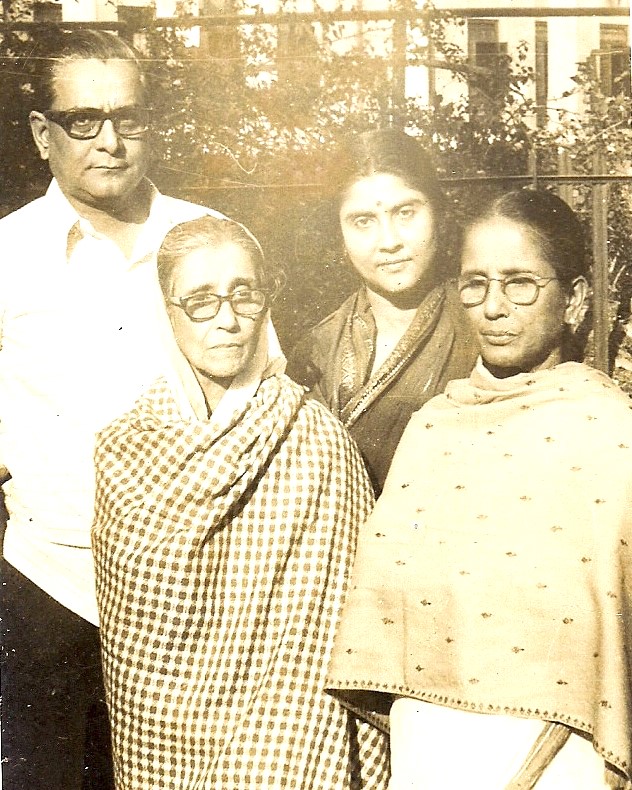

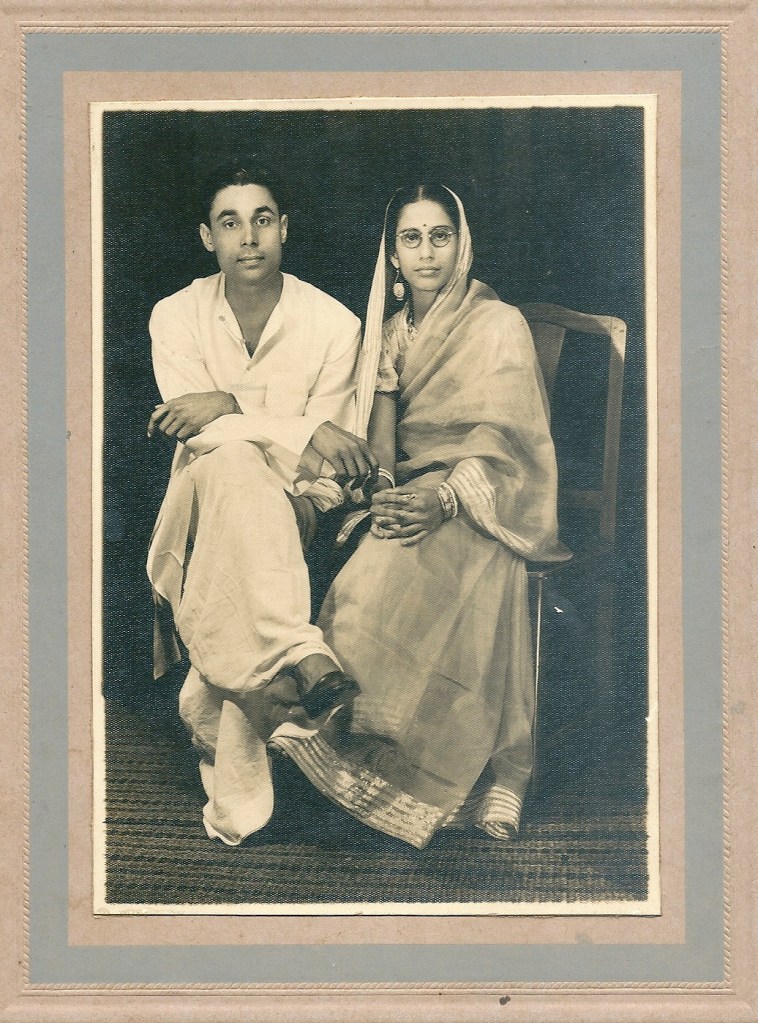

দাদু – উপেন্দ্র নারায়ণ বাগচী দিদা – নির্মলা দেবী

২) আমাদের দিদা

দিদা (নির্মলা দেবী) অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলেন, নদীয়া জমশেরপুরের সম্পন্ন এবং সুখ্যাত বাগচী পরিবারের বৌ হলেও স্বামী মারা যাবার পরে তিনি শ্বশুরবাড়ীতে পাঁচ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আশ্রিতা হয়ে থাকতে চান্নি।

দিদার স্বামী (আমাদের দাদু – উপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী) খুব অল্প বয়েসে মারা যান, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে সবে, মা মাসীরা তখন স্কুলে পড়েন, মামা সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছেন। দিদার নিজের আর্থিক সামর্থ্য বেশী না থাকলেও সেই সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বাবা ও দুই ভাই।

আমার দিদা প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী ছিলেন, তাঁর চরিত্রের নানা দিক ছিল।

তার মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক দিকটি, কঠোর এবং রক্ষণশীল ধার্মিক অনুশাসনের মধ্যে তিনি তাঁর সন্তানদের মানুষ করেছিলেন। তিনি আনন্দময়ী মা’র একজন প্রধান শিষ্যা ছিলেন, তাঁর খুব কাছে থাকার জন্যে ছেলে মেয়েদের সবার বিয়ে এবং নিজের নিজের সংসার হবার পরে তিনি কাশীতে একা এসে থাকতে শুরু করেন।

দ্বিতীয় দিকটি ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। অল্প বয়েসে রক্ষণশীল পরিবারে বিয়ে হবার ফলে তিনি প্রথাগত শিক্ষা তেমন ভাবে না পেলেও, রবীন্দ্রনাথের লেখার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাঁর নানা কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, বিশেষ করে কবির ঈশ্বর প্রেমের কবিতা এবং যেখানে তিনি মানুষের আত্মার উন্নতির জন্যে আবেদন করেছেন সেই সব কবিতা তাঁর প্রিয় ছিল।

“তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি”, “অন্যায় যে করে আর অন্য্যায় যে সহে”, “কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস” ইত্যাদি কবিতা তিনি বই না দেখে মন থেকে ঝরঝর করে আবৃত্তি করতেন। আমরা ছোটবেলায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেই আবৃত্তি শুনেছি।

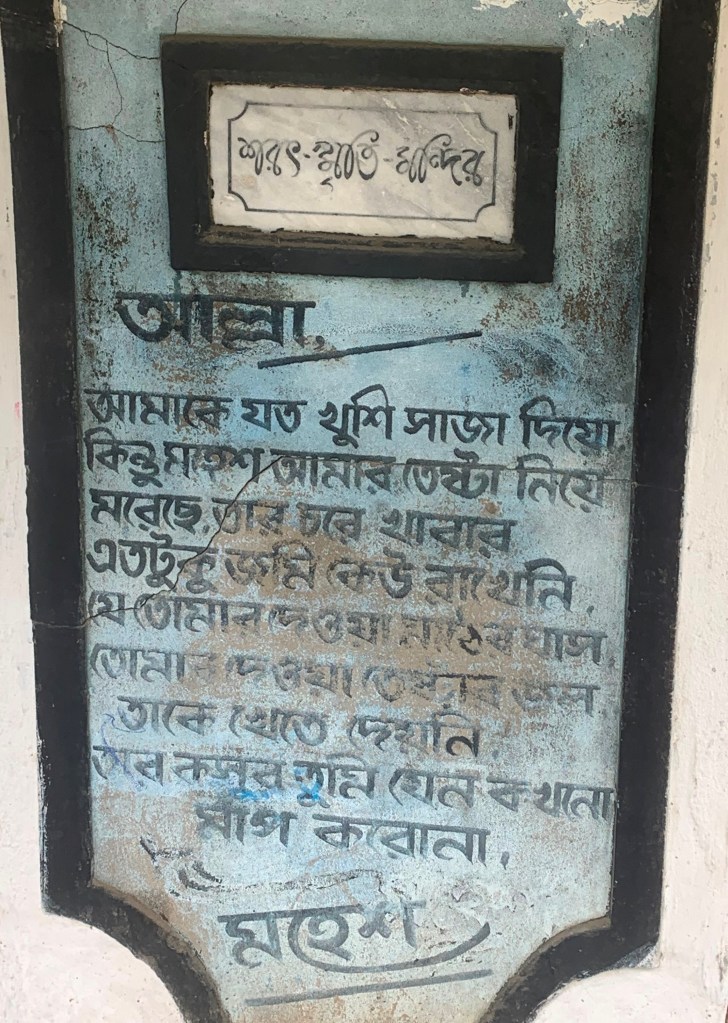

দিদা নিজেও অনেক কবিতা লিখে গেছেন, তাছাড়া তাঁর লেখা ছোটদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প আমার মা বই হিসেবে ছাপিয়েছিলেন। সেই লেখার আঙ্গিকটা সে যুগে বেশ নতুন ছিল। এক দিদিমা যেন তাঁর নাতি নাতনীদের গল্প বলছেন, তারা নানা প্রশ্ন করছে এবং তিনি হাসিমুখে তাঁদের সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। সেই প্রশ্নোত্তর এর মধ্যে দিয়ে রামায়ণ মহাভারত এর গল্প গুলো জানা হয়ে যাচ্ছে তাদের।

আর তৃতীয় দিক টি ছিল দিদার স্নেহময়ী স্বভাব। বিশেষ করে আমরা তাঁর নাতি নাতনীরা তাঁর তাঁর অকুন্ঠ স্নেহ আর ভালবাসা পেয়েছি।

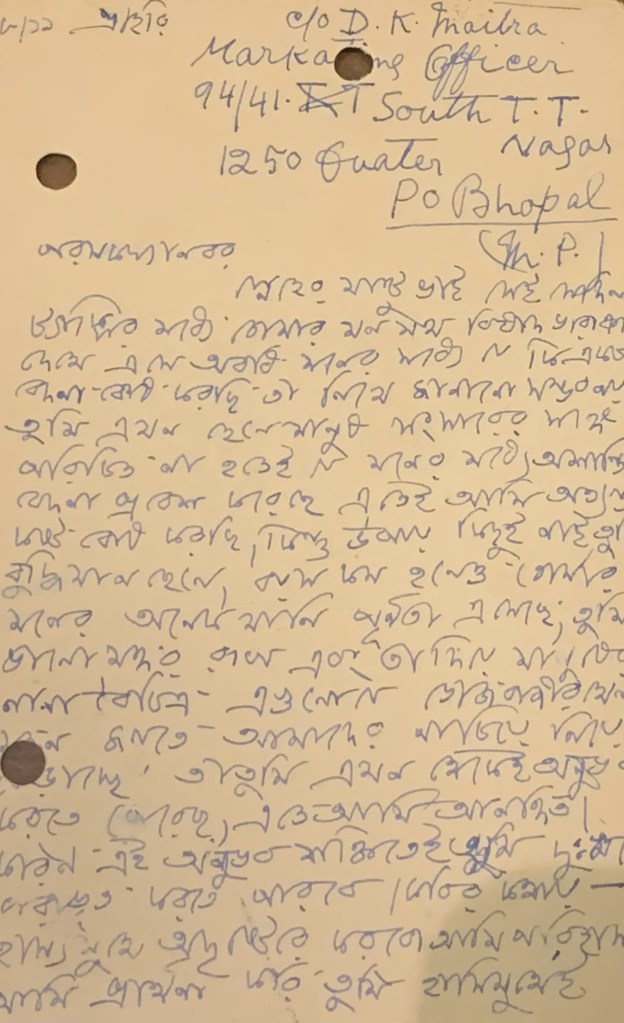

আমার চিঠি লেখার অভ্যাস অনেক ছোটবেলা থেকে। দিদা কাশী থেকে আমায় মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। আমিও উত্তর দিতাম। দিদার লেখা কিছু চিঠি আমার কাছে এখনো জমানো আছে। শুরু করতেন “পরমকল্যাণবরেষু স্নেহের মান্টু্ভাই” দিয়ে। চমৎকার ঝরঝরে লেখা। তাছাড়া সুন্দর হাতের লেখা, একটু ও কাটাকুটি নেই। এখনো মাঝে মাঝে পড়তে বেশ লাগে। দিদার স্নেহের পরশ লেগে আছে সেই সব চিঠিতে।

২) শৈশবের কাশী

আমার হাতে খড়ি হয়েছি্লো কাশীতে। রামকৃষ্ণ মঠ থেকে এক সন্ন্যাসী বাড়ীতে এসে আমায় স্লেটে অ আ ক খ লেখা শিখিয়েছিলেন। আমার সেই সব চটপট লিখে ফেলা দেখে তাঁর নাকি তাক লেগে গিয়েছিল। আমার অক্ষরজ্ঞান দেখে ঐ সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নাকি আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। এদিকে আমার মা যে বেশ কয়েকদিন ধরেই স্লেট কিনে এনে আমায় অ আ ক খ লেখা প্র্যাকটিস করিয়েছেন, তা তো আর তিনি জানেন না। সুতরাং সেই সন্ন্যাসীর প্রশংসা আমার মা’র ই প্রাপ্য ছিল।

আমার ছোটবেলার কাশীর আর একটা গল্প মা খুব বলতেন, এটা ছিল ওঁর খুব প্রিয় একটা গল্প।

তখন আমি খুব ছোট চার বা পাঁচ বছর বয়েস হবে। এই ঘটনা টা আমার স্মৃতিতে নেই, মা’র কাছেই শোনা।

মা র কাশীতে অর্শের অপারেশন হয়েছে, তিনি হাসপাতালে আছেন বেশ কিছুদিন। বাবা এসেছেন দিল্লী থেকে মা’র পাশে থাকতে। রোজ বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে বাবা চলে যান মা’কে দেখতে হাসপাতালে। এদিকে আমায় নিয়ে দিদা আর গায়ত্রী মাসী রোজ বিকেলে চলে যান্ আনন্দময়ী মা’র কাছে। কাশীতে তিনি থাকেন দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে নদীর ধারে কোন এক রাজার বিশাল বাড়ীতে। ত্রোজ বিকেলে তাঁর সভা বসে সেই বাড়ীর এক বিরাট হলঘরে।

স্মৃতি খুব ঝাপসা হলেও তাঁকে আমার কিছুটা মনে পড়ে। আমি গায়ত্রীমাসীর সাথে বসতাম বিশাল – মেঝে থেকে সিলিং পর্য্যন্ত – কাঁচের জানলার পাশে। সামনে একটা ছোট মঞ্চের ওপর আনন্দময়ী মা এসে বসতেন, প্রিয় শিষ্যা হিসেবে দিদা বসতেন তাঁর পাশেই মঞ্চের ওপরে।

আনন্দময়ী মা’কে দেখে মনে হতো তাঁর ভিতরে একটা জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। অসাধারণ দিব্য রূপ ছিল তাঁর এবং এমন একটা ব্যক্তিত্ব যা চারিপাশের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। খুব আস্তে কথা বলতেন, নরম গলায়। আমি তো কিছু বুঝতাম না, কিন্তু মনে আছে অত বড় হলে সবাই চুপ করে তাঁর কথা শুনতো। কোন শব্দ বা আওয়াজ হতোনা।

আমি জানলার বাইরে নীচে নদী আর ঘাটের লোকজনের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতাম। মন পড়ে থাকতো মা’র কাছে।

তো একদিন বিকেলে বাবা যাচ্ছেন হাসপাতালে মা’র কাছে, আমি নাকি তাঁর সাথে যাবো বলে জেদ করে বলেছিলাম ,”আজ আর আনন্দময়ী মা নয়, আজ আমার মা।”

এটা ছিল আমায় নিয়ে মা’র অন্যতম প্রিয় আর গর্ব্বের গল্প।

৩) কৈশোরের কাশী

একটু বড় হবার পরে মা আমাকে নিয়ে প্রতি বছর গরমের বা পূজোর ছুটিতে কাশীতে গিয়ে দিদার কাছে চলে যেতেন। এক দেড় মাস কাটিয়ে আসতাম। মাসীরাও আসতেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে রাণা মহল নামে একটা বাড়ীতে দোতলায় দিদা থাকতেন।

ট্রেণে কাশী যাবার একটা প্রধান স্মৃতি ছিল বেনারস স্টেশনের ঠিক আগে গঙ্গার ওপরে লম্বা ব্রীজ। সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেণ যাবার সময়, ট্রেণের ভিতর থেকে একটা সমবেত কন্ঠে “জয় গঙ্গা মাইকি জয়” রব উঠতো। তাছাড়া কামরার প্রায় সবাই তাদের গঙ্গা মাই কে প্রণামী হিসেব নদীর জলে coin ছুঁড়তো, এবং সেগুলো ব্রীজের গার্ডার এ লেগে ঝনঝন একটা শব্দ হতো, সেই শব্দ এখনো কানে বাজে।

ট্রেণের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বহু দূরে কাশীর গঙ্গার তীরের উঁচু বাড়ীগুলো, আর পাশ দিয়ে জলে নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়ি। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে ভোলা প্রায় অসম্ভব। সত্যজিৎ রায় তাঁর “অপরাজিত” সিনেমায় কাশীর অনেক দৃশ্যের মধ্যে ব্রীজের ওপর ট্রেণ থেকে দেখা ওই দৃশ্য টা ব্যবহার করেছেন।

রাণামহলের বাড়ীতে আমার সমবয়েসী মাসতুতো ভাই রঞ্জু আর আমি অনেক হুটোপাটি করেছি এক সময়। ওই বাড়ীতে একটা বড় ছাত ছিল, ওই ছাত থেকে নদী আর নদীর চর দেখা যেত। আর দেখা যেত দূরে কুয়াশায় ঢাকা রেল ব্রীজ, ট্রেণ গেলে একটা গুমগুম শব্দও কানে আসতো। সেই রেল ব্রীজের ওপর দিয়ে গুম গুম আওয়াজ করে ট্রেণ চলে যেতো,যতক্ষন দেখা যায়, আমরা তাকিয়ে থাকতাম।

কাশীতে খুব ঘুড়ি ওড়ানোর চল ছিল, কাটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে নদীর জলে গিয়ে পড়ছে এই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগতো। একটা ঘুড়ি ভোকাট্টা হয়ে দুলতে দুলতে ভেসে জলে গিয়ে পড়ছে, এই দৃশ্য যে কতোটা মনোমুগ্ধকর হতে পারে তা বর্ণনা করা যাবেনা।

আর ছিল বাঁদরের উৎপাত। কিছু কিছু বাঁদর বেশ ভয়ঙ্কর ছিল, আমার এখনো মনে পড়ে যে একবার শিবুমামা (মা’র বড় মামা দিদার ভাই শ্রী মঙ্গল আচার্য্যর বড় ছেলে) কাশীতে এসেছেন। রঞ্জ আর আমি ওনার সাথে একদিন বাড়ীর ছাতে গল্প করছি এমন সময় একটা গোদা বাঁদর হঠাৎ কোন কারণে রেগে গিয়ে আমাদের দু’জনকে তাড়া করে এলো। শিবু মামা আমাকে আর রঞ্জুকে ওই দুর্দ্ধর্ষ বাঁদরের সামনে ফেলে প্রাণপনে সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে দৌড়ে নেমে বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। পরে শিবুমামা কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের ফেলে পালালে কেন?

শিবুমামা বললেন, দুর্ ফেলে পালাবো কেন, আসলে বাঁদরটা তো আমাকেই…আর আমি তো তোদের থেকে অনেক বেশী জোরে দৌড়োই, দেখলি তো?”

একটা সময় রঞ্জু আর আমি দু’জনে দশাশ্বমেধ আর চৌষট্টি ঘাটের চারিপাশের রাস্তা ঘাট গলি সব চষে বেড়িয়েছি। দশাশ্বমেধের গলির মুখে বেশ কয়েকটা মিষ্টির দোকান ছিল, তার মধ্যে প্রথম দোকানে একটা ফর্সা গোলগাল কমবয়েসী হাসিখুসী লোক বসতো। কেন জানিনা এতদিন পরেও লোকটার চেহারা আমার মনে রয়ে গেছে। মিষ্টি কিনতে আমরা দু’জন ওই দোকানে প্রায় রোজই যেতাম। সারি সারি রং বেরং এর মিষ্টি রাখা থাকতো, সেই মন্ডা মিঠাইদের মধ্যে আমার প্রিয় ছিল রসগোল্লা, পান্তুয়া, ক্ষীরকদম্ব আর চমচম।

আর দশাশ্বমেধের গলি আটকে বসে থাকা বিশাল কিছু ষাঁড়ের কথা এখনো মনে পড়ে। বেশ সাবধানে তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা যেতাম। কেউ ওদের বিরক্ত করার সাহস পেতামনা। শিবের শহরে ষাঁড়দের অবাধ গতিবিধি।

সেই সব দিনের কথা ভাবলে দিদার কথা খুব মনে পড়ে। তাঁর ফর্সা লম্বা চেহারা মাথায় কদমছাঁট চুল, পরণে সাদা থান, কেরোসিনের স্টোভের সামনে বসে রান্না করছেন, তাঁর এই ছবিটাই চোখে ভাসে, আর তার সাথে মনের মধ্যে ভেসে আসে কেরোসিনের গন্ধ। একটাও দাঁত নেই, তাই তাঁর গাল দুটো তোবড়ানো, কথা বলার সময় দিদার জিভটা বার বার গালের মধ্যে বোধ হয় দাঁত খুঁজে ঘুরে বেড়াতো। মা আর মাসীর সাথে গল্প করার সময় তাঁর মুখের মধ্যে জিভের ওই অবিশ্রান্ত ঘোরাফেরার জন্যে তাঁর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত ওঠানামা হতো, যার জন্যে বেশ শিশুসুলভ ত ত করে কথা বলতেন তিনি, সেকথাও মনে পড়ে।

যৌবনে যিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, বার্দ্ধক্যে তাঁর চেহারার এই পরিবর্ত্তন হলো প্রকৃতির নিয়ম, এর থেকে কারুর রেহাই নেই।

৪) প্রফুল্ল দিদা

আর মনে আছে প্রফুল্ল দিদার কথা।

দিদার মত তিনিও আনন্দময়ী মা’র শিষ্যা ছিলেন। দিদাকে “দিদি” বলে ডাকতেন, দিদাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। মা’ মাসীরা ওনাকে প্রফুল্লমাসী বলে ডাকতেন।

আমাদের ছোটবেলায় পঞ্চাশের দশকে প্রফুল্লদিদার তখন বেশী বয়স নয়, মা’দের থেকে সামান্যই বড় হবেন। ছোটখাটো, ইংরেজী তে যাকে বলে petite, ফর্সা, ফুটফুটে সুন্দরী, আর মুখে সবসময় হাসি।

তাঁর পরণে সাদা থান, মাথায় ঘোমটা দিতেন, দিদার জন্যে মাঝে মাঝেই দরকার মতো বাজার করে আনতেন। আর রোদের মধ্যে হেঁটে আসার জন্যে তাঁর মাথায় ঘোমটা থাকতো, আর ফর্সা গাল দুটো লাল হয়ে থাকতো।

প্রফুল্লদিদা ছিলেন বালবিধবা। মা মাসীদের কাছে শুনেছিলাম স্বামী মারা যাবার পর প্রফুল্ল দিদারও বাপের বাড়ী বা শ্বশুর বাড়ীতে জায়গা হয়নি, খুব অল্প বয়েসে সেই আত্মীয়রা তাঁকে টিকিট কেটে ট্রেণে উঠিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেয়।

যে সব বাঙালী বিধবাদের তাদের পরিবারে থাকার জায়গা হতোনা, তাদের মধ্যে অনেকেই তখন কাশী তে চলে আসতেন। এই সব বিধবাদের মধ্যে যারা অল্পবয়েসী এবং সুন্দরী ছিলেন কাশীতে এসে তাঁদের অনেকেরই এখানকার পুরুষদের কামনার শিকার হওয়া থেকে বাঁচার উপায় ছিলনা।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর মহাস্থবির জাতক বইতে (প্রথম খন্ডে) এই হতভাগিনী বাঙালী বিধবাদের কথা লিখে গেছেন। অনেক পরে পরিণত বয়সে সেই বই পড়ার সময় অবধারিত ভাবে আমার প্রফুল্লদিদা’র কথা মনে পড়েছিল।

প্রফুল্ল দিদা’র সেই হাসিখুশী সুন্দর চেহারাটা এখনো আমি ভুলতে পারিনা। তখন তো মেয়েদের প্রতি আলাদা আকর্ষন অনুভব করার বয়েস আমার নয়, তবু তাঁর প্রতি একটা অষ্পষ্ট ভাল লাগা মনের মধ্যে তৈরী হয়েছিল সেটা এখনো মনে পড়ে।

একাকিনী কাশীতে এসে প্রফুল্ল দিদার জীবন কেমন ছিল, তাঁর পরিবার থেকে তিনি কোন অর্থসাহায্য পেতেন কিনা, কামার্ত পুরুষদের কু’নজর তাঁর ওপর পড়েছিল কিনা এসব কিছুই আমার জানা নেই। তবে ধরে নিতে পারি যে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে প্রফুল্ল দিদা আনন্দময়ী মা’র কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দিদার মত তিনিও তাঁর মাথাও সন্ন্যাসিনীদের মত ন্যাড়া রাখতেন। বাড়ীর বাইরে বেরোলে তাঁর মাথায় ঘোমটা থাকতো কিন্তু বাড়ীর ভিতরে তিনি ঘোমটা খুলে থাকতেন। মাথায় চুল না থাকলেও তাঁর স্বাভাবিক হাসিখুসী স্বভাবের জন্যে আমার চোখে তাঁর সৌন্দর্য্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আমার মা দিদাকে নিয়মিত মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন, সেই সাথে তিনি প্রফুল্ল দিদাকেও টাকা পাঠাতেন। সেই মানি অর্ডার এর receipt ফিরে আসতো , সেখানে প্রফুল্লদিদার হাতের লেখায় মুক্তোর মত গোটা গোটা মেয়েলী অক্ষরে লেখা থাকতো “দশ টাকা পাইলাম।”

৫) মেয়ে, অতএব দোষী

আমার ভাবতে অবাক লাগে উনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত, নবজাগরণে উদ্ভাসিত বাংলায় এই অসহায় বাঙালী বালবিধবাদের ঠাঁই হয়নি।

বাঙালী বিধবাদের কাশীতে নির্ব্বাসন নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সাথে যাঁরা বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা তৎকালীন “আদ্যোপান্ত পাঁকে ডোবা” হিন্দু বাঙালী সমাজের কতোটা বিরুদ্ধতার সন্মুখীন হয়েছিলেন, তা এই সব লেখা পড়লে বোঝা যায়।

যেমন তাঁর ‘পিঞ্জরে বসিয়া’ বইতে কল্যাণী দত্ত তাঁর মেজপিসিমা শিবকালীর ছোট জা’ ইন্দুমতীর কথা লিখেছেন। তিনি বিধবা হবার পরে তাঁর ভাশুর চাইতেন না তিনি শ্বশুরবাড়ি থাকুন। সবাই একজোট হয়ে কাশী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আর তাঁর জন্য মাসোহারা ঠিক হল একশো টাকা। ছ’মাস যেতে না যেতেই মাসোহারা কমতে থাকে। বড় ঘর ছেড়ে এক টাকার ভাড়ার বাড়িতে ঠাঁই হল। চব্বিশ ঘণ্টা তসরের কাপড় পরে, কমণ্ডলু হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে ঘোরা সেই ইন্দুমতী কাশীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে মরলেন শেষকালে। কল্যাণী দত্ত লিখছেন, “আট ভাশুরপো মিলে পিসিমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। শেষে পাগল হয়ে ঠাঁই হয় মিশনের সেবাশ্রমে। পিসিমার খবর পেয়ে এক দিন কাশী গিয়ে দেখলেন, সম্পূর্ণ বিবসনা নগ্ন উন্মাদ ইন্দুমতী ‘মুখপোড়া ভগবানকে গালমন্দ করছেন।”

দেশ থেকে পাঠানো মাসোহারা কমে এলে অনেকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করত, কেউ বা আত্মঘাতী হত। নিমাই ভট্টাচার্যর ‘গোধুলিয়া’ তে গল্পের নায়ক প্রদীপ কাশীতে বিধবা পিসির বাড়িতে থাকার সময় মণিপিসি, সুধাপিসি, সারদাপিসির কথা শুনতে গিয়ে জানল, দু’পাঁচ-দশ টাকা মানি অর্ডারে কোনও রকমে এই বিধবারা বেঁচে আছেন। বিধবারা অনেক কাল ধরে এ ভাবেই বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার ভরসায় দিন গুজরান করতেন।

কিন্তু কাশীতে কেন?

কেননা কাশী মানেই মুক্তি, এ কথা চাউর হয়েছে অনেক কাল। ‘মহাস্থবির জাতক’-এ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছিলেন, “প্রতি সকালে বিধবা বঙ্গবালারা গঙ্গাতীরে কপালে হাত ঠেকিয়ে কী চান? তাঁরা তো কাশী এসেইছিলেন মরবেন বলে। কারণ এখানে মরলে আর জন্মাতে হয় না, ওই নরকের জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে আর জন্মাতে চান না। তার জন্যও কাশীবাস। আসলে কাশী যেন এক কালে বাঙালির শেষ আশ্রয়।”

গালিব থেকে রামপ্রসাদ— সবাই একই বার্তা দিচ্ছেন। গালিব তো এ কথাও লিখেছিলেন, যে বান্দা কাশীতে দেহত্যাগ করে, বিশ্বাসীরা মানে, মোক্ষলাভও হয় তাঁর, আত্মা মুক্তি পায় দেহ থেকে, জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে ছুটি মেলে কাশী-মহিমায়। এই আকর্ষণেই তো আবহমান কাল ধরে বাঙালির কাশীযাত্রা আর কাশীবাস।

কিন্তু মুক্তি পাওয়া ছাড়াও বাঙ্গালী বিধবাদের কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়ার অন্য একটা বিশেষ কারণ ছিল।

সেই কারণ ছিল পাপের বিদায়।

এই হতভাগিনী নারীদের মধ্যে অনেকেই কাছের আত্মীয় পুরুষদের কামের শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে রক্ষনশীল হিন্দু সমাজে তাদেরই পাপী বলে ধরা হতো। এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তাঁদের কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

দুর্গাচরণ রায় তাঁর ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’ বইতে লিখেছেন, “দেবতারা এক দিন ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলেন কাশীতে। দেখলেন, কয়েকটা বাচ্চা বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে, মা-কে। পরিচয় জানতে চাইলে ইন্দ্রদেব বরুণদেবকে উত্তর দিচ্ছেন, “এদের এই অবস্থার কারণ— এরা বিয়ের দু’-এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়। বঙ্গদেশে যে হেতু তখনও বিধবাবিবাহ চালু হয়নি, তাই এরা স্বামী-সহবাসের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে সংযম-শিক্ষার অভাবে রিপুদমনে অসমর্থতা হেতু পরপুরুষ সহবাসে গর্ভবতী হয়। এদের মা-বাবা লোক সমাজের ভয়ে এবং ভ্রূণহত্যা মহাপাপ মনে করে তীর্থযাত্রার নামে তাদের বারাণসী তীর্থে বনবাস দিয়া গিয়াছেন। কারও বাড়ি থেকে কখন কখনও কিছু খরচ আসে, অনেকের তাও জোটে না। আস্তে আস্তে এই কাশী সব ‘পাপীদের’ আখড়াতে পরিণত হতে লাগল।”

প্রায়শ্চিত্ত করবেন কোথায়? জায়গা একটাই— কাশী। এ শহরে গঙ্গায় স্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ।

বিধবাদের এই আসার হিড়িক দেখে ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’-এ ইন্দ্রদেব তো বরুণদেব কে বলেই বসলেন, “কাশীতেই তুলসীদাসের আশ্রম এবং রামানন্দের মঠ ছিল। আর এখন সেই কাশী কিনা বাঙ্গালী বালবিধবাদিগের আন্দামান।”

আস্তে আস্তে এ ভাবেই যেন কাশী ‘খারাপ মেয়েদের’ও আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করল। রেল হওয়ার পরে কাশীবাসী বাঙালি বিধবাদের সংখ্যা অনেকটা বেড়েছিল। কলকাতা থেকে ট্রেনে করে পৌঁছোনো সব বয়সের পরিবার-পরিত্যক্ত বাঙালি হিন্দু বিধবাদের আশ্রয় দিল কাশী।

নারী নরকের দ্বার – বাঙ্গালী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই কথাটি সমধিক প্রচলিত।

কিন্তু প্রফুল্লদিদার সাথে যখন এ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা তো উনবিংশ শতাব্দী নয়। সেটা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও তখন বছর দশেক কেটে গেছে।

আজ এই লেখা লেখার সময় মেয়েদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে শহরের মেয়েরা এখন বেশীর ভাগই শিক্ষিতা এবং স্বাবলম্বী। কিন্তু এখনো যৌন আক্রমণ বা যৌন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে সাধারনতঃ মেয়েদের দিকেই আঙুল তোলা হয়। সব দোষ মেয়েদের। কেন রাতে একা গিয়েছিলে, কেন ওই পোষাক পরেছিলে? ইত্যাদি।

এখনো আগের মতোই আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক রয়ে গেছে। প্রফুল্ল দিদারা এখনো সেই সমাজে পুরুষদের হাতে অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছেন।

এই নিয়ে কবি রণজিৎ দাশের “পুরুষ” কবিতার একটা অংশ নীচে দিলাম।

———————–

মনে রেখো, এ জীবন অশুভের, অদৃশ্য হিংসার/

মনে রেখো, এ জীবন আকাশের, শুভকামনার/

মনে রেখো, তোমার জীবনে আছে অন্ততঃ একজন/

অতন্দ্র প্রহরী – এক শুভাকাঙ্খী নারী/

যে তোমার মঙ্গলকামনায় মন্দিরে গিয়ে পূজো দেয়/

ফিরে এসে প্রসাদী ফুল তোমার মাথায় ছোঁয়ায়/

পরিবর্তে, তুমি কি নিজে কখনো, মন্দিরে নয়/

তোমার মানমন্দিরে গিয়ে, দূরবীনে চোখ রেখে, রাত্রির আকাশে/

অনন্ত শোভাময় নক্ষত্রলোকের কাছে প্রার্থনা করেছো/

এই নারীর মঙ্গলকামনায়?/

অন্ততঃ একবার এই পুরুষ জীবনে এই প্রার্থনার সৌন্দর্য্যটুকু অর্জন করো/

রাত্রির নক্ষত্রলোক জেগে আছে তোমারই আশায়/

৬ ) বাবা

বাবা মাঝে মাঝে দিল্লী থেকে এসে আমাদের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। তাঁকে স্টেশন থেকে তুলতে আমি আর মা যেতাম। বাবাকে নিয়ে স্টেশন থেকে বাড়ী যাবার পথে কাশীর রাস্তা ঘাট, দোকানপাট আর সাইনবোর্ড, সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ায় টানা গাড়ী, পথচারীদের ভীড়, ল্যাম্প পোস্টে সিনেমার পোস্টারে রাজ কাপুর দেব আনন্দ নার্গিস আর মধুবালার ছবি – এই সব চোখে পড়তো।

ভারতবর্ষের প্রায় সব শহরের রাস্তাঘাটের ওই একই চেহারা।

বাবা কাশীতে এলে আমাদের দিনগুলো বড় ভাল কাটতো।

কয়েক দিন অনেকে মিলে বেড়ানো হত, নদীতে নৌকা চড়া হতো।

নদী থেকে তীরের লাল রং এর বাড়ী গুলো আর ঘাটের সিঁড়ি দেখতাম, ওপরে খোলা আকাশ, মাঝির দাঁড়ের আওয়াজে জলে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ আসছে, আমি চলন্ত নৌকা থেকে জলে হাত নামিয়ে দিয়ে দেখছি কেমন ঠাণ্ডা। মণিকর্ণিকা বা হরিশচন্দ্র ঘাট এলে মা বলতেন জানো তো এখানে চিতার আগুণ কখনো নেবেনা। কাশীতে অনেক মরণন্মুখ মানুষ মারা যেতে আসেন, এই দুই ঘাটে দাহ করলে আর পুনর্জন্ম হয়না।

সারনাথের বৌদ্ধ স্তুপ আর মন্দির কাশী থেকে কাছেই, সেখানেও গিয়েছি মা বাবার সাথে।

ভোরবেলা মা আর বাবার সাথে সাইকল রিক্সায় চেপে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাবার কথা মনে পড়ে। ভোরবেলা স্নান সেরে গরদ পরে মা পুজো দিতে যেতেন। অল্প দিনের জন্যে বাবাকে কাছে পেয়ে তিনি সে খুসী সেটা তাঁকে দেখেই বোঝা যেতো। স্বামী আর একমাত্র সন্তান কে নিয়ে তিনি যাচ্ছেন তাঁর প্রিয় দেবতা বিশ্বনাথের দর্শন করে তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইতে। ভোরবেলা মন্দিরে যাবার পথে রিক্সায় মা’র ওই ঝলমলে সুখী চেহারাটা এখনো আমার চোখে ভাসে।

মা শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, যতদিন পেরেছেন শিবরাত্রি তে নির্জলা উপোস করেছেন। আর প্রায় সর্বক্ষন গুনগুন করে শিবস্তোত্র গাইতেন, যার মাধ্যে তাঁর গলায় “প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং” কলি টা এখনো কানে বাজে।

বাড়ীর ছাদে বাবা আমায় পড়াতে বসতেন, হোমওয়ার্ক দেখে নিতেন। সতরঞ্চি পেতে আমরা বসতাম মনে পড়ে।

একদিন বাবার সাথে ইংরেজী ট্র্যানস্লেশন করছি। “সে ঘাসের উপর শুইয়া আছে” র ইংরেজী কি হবে? এখনো মনে আছে বাবা আমায় “He lay sprawling on the grass” বলার পরে বলেছিলেন, “মান্টু, তুমি কি sprawl কথাটা পেয়েছো আগে?”

তারপর থেকে আমি জীবনে যতবার ওই কথাটা কোথাও পড়েছি বা লিখেছি, কাশীর বাড়ীর ছাদে বাবার সাথে ইংরেজী পড়ার সকালটা আমার পরিস্কার মনে পড়ে গেছে। ছবির মতোন।

আর এক দিন বাবার সাথে ইংরেজী গ্রামারে Preposition শেখাতে গিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, “Pull up মানে কি বলো তো?”

পুল্ আপ? এ তো সোজা প্রশ্ন।

আমি আমার সীমিত ইংরেজী ভাষার জ্ঞান নিয়ে বেশ বিজ্ঞের মত বলেছিলাম “পুল্ আপ মানে হলো টেনে তোলা।”

বাবা বলেছিলেন, “না, এটা একটা idiomatic use তার মানে বকুনী বা ধমক দেওয়া। যেমন The teacher pulled up his student for making a mistake.”

বাবা আর একটা কথা খুব বলতেন। যে সব নতুন শব্দ শিখছো সেগুলো নিজের লেখায় যতোটা পারো ব্যবহার করো। তাহলে শব্দ গুলো আর কোন দিন ভুলবেনা।

আর মনে আছে খুব গরম বলে মাঝে মাঝে আমি মা আর বাবার সাথে রাত্রে ছাদে খাটিয়া পেতে শুতাম। ঘুম আসার আগে পর্য্যন্ত মাথার ওপর তারাভরা আকাশে বাবা আমায় সপ্তর্ষি মন্ডল ধ্রুবতারা আর কালপুরুষ চেনাতেন। রাতের আকাশে তারারা কি পরিস্কার ঝিলমিল করে জ্বলতো তখন, আজকের মত ধুলো আর কুয়াশার আস্তরনে ঢাকা পড়ে থাকতোনা। বিশ্বনাথের গলির মোড়ে অনেক বেনারসী শাড়ীর দোকান ছিল, আমার মনে পড়ে একবার ছোড়দাদুর (দিদার ছোট ভাই দূর্গাপ্রসন্ন আচার্য্য, মা’র ছোটমামা) বড় মেয়ে রমা মাসীর বিয়ের বেনারসী কেনার ভার পড়েছিল মা’র ওপর। অনেক দোকান ঘুরে অনেক বাছাবাছি করে মা একটা বেশ দামী লাল বেনারসী পছন্দ করেছিলেন। মিষ্টি দেখতে একটি ছোট্ট মেয়ে আমারই বয়েসী– সম্ভবতঃ দোকানদারের মেয়ে – বিনুনী করে পরিপাটি চুল বাঁধা, একটা লাল ডুরে শাড়ি পরে এক পাশে বসে মা’র শাড়ী বাছা দেখতো, তাকেও ভুলিনি।

৭) ইমাদি’

দশাশ্বমেধ থেকে কাছেই গোধূলিয়াতে থাকতেন ইমাদি’ ও তাঁর স্বামী ডাক্তার সুশীল চৌধুরী। ইমাদি’ হলেন মা’দের হাজদি’র (হাজারী) বড় মেয়ে। তাঁর সংসারে বাড়ীভর্ত্তি লোকজন, সম্পন্ন যৌথ পরিবা্র।

ইমাদি’রা কাশীতে অনেক দিন আছেন, তাঁর স্বামী সুশীল বাবু খুব হাসিখুসী আলাপী লোক, চট করে সবার সাথে জমিয়ে নিতে পারেন, আর খুব উঁচু পর্দ্দায় কথা বলতে ভালবাসেন। তুলনায় ইমাদি’ তাঁর ঠিক উল্টো। ছোটখাটো মানুষ, কাটা কাটা সুন্দর মুখ, গায়ের রং একটু ময়লা, কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা লালিত্য ছিল। এমনিতে তিনি খুব নরম, আস্তে আস্তে কথা বলেন। কিন্তু কম কথা বললেও তিনি যে সংসারের কত্রী সেটা তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে বোঝা যায়।

বেশ কয়েকবার আমরা ইমাদি’র বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি। ওঁদের বাড়ীটা তিনতলা, বেশ বড়ো, ছাদে একটা বিশাল টবের গাছের বাগান। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, আর বাঁদরদের উৎপাত থেকে জন্যে খোলা জায়গাটা লোহার জাল দিয়ে ঢাকা। ইমাদি’ অনেক আয়োজন করতেন, আর নিজে খাবার পরিবেশন করতেন। ছাদেই বাগানের পাশে মাদুর পেতে খাওয়া হতো। আমার মনে আছে এত বেশী খাবার আমি খেতে পারতামনা, কিন্তু ইমাদি’ তাঁর মিষ্টি গলায় এমন ভাবে আমায় আরো খেতে বলতেন, যে আমি না বলতে পারতামনা।

৮) পরিশিষ্ট

তারপরে তো অনেক দিন কেটে গেছে।

যে সব মানুষদের কথা এই স্মৃতিচারণে উল্লেখ করলাম, তাঁরা কেউই আর আমাদের সাথে নেই। দিদা চলে গেছেন, বাবা আর মা আর নেই, আমার খেলার সাথী রঞ্জুও বিদায় নিয়েছে।

কাশী অবশ্য এখনো আছে, এবং কাশীর গঙ্গা এখনো আগের মতই বয়ে যাচ্ছে।

ভূপেন হাজারিকা যা নিয়ে তাঁর বহুল প্রচারিত বিখ্যাত এই গান গেয়েছিলেন~

বিস্তীর্ণ দু’পারে, অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও/

নিস্তব্ধে নীরবে গঙ্গা, ও গঙ্গা, তুমি বইছ কেন?/

সাথে সাথে এখনো রয়ে গেছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের ওপর নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতা।

আর রয়ে গেছে আমার মনের ভিতরে কোথাও ছবির মত লুকিয়ে রাখা এই ছোটবেলার কাশীর নানা স্মৃতি যার কথা এখানে লিখে রাখলাম। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অলস ভঙ্গী তে দুলতে দুলতে ঘুড়ি আকাশ থেকে নেমে আসে নদীর জলে। ছাতে উঠলে দেখা যায় দূরে নদীর ওপর ব্রীজে গুম গুম আওয়াজ করে ট্রেণ চলে যায়। দশাশ্বমেধ এর গলি আটকে শুয়ে থাকে বিশাল ষাঁড়, আমি আর রঞ্জু সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাই। গাছে গাছে কিচিরমিচির করে এক পাল বাঁদর। মিষ্টির দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে চমচম, পান্তুয়া। বিশ্বনাথের গলির মোড়ে বেনারসী শাড়ীর দোকানে মা শাড়ী পছন্দ করেন, আর একটি মিষ্টি মেয়ে চুপ করে পাশে বসে থাকে।

এই সব ছবি আমার মনের মধ্যে একটা কোলাজ হয়ে জমে আছে এখনও।

সেই ১৯৬৫ সালের পর থেকে আর কাশী আসা হয়নি। বাবা বিশ্বনাথ না ডাকলে নাকি কাশী যাওয়া যায়না। সেই ডাকের অপেক্ষায় এতদিন বসে থেকে এবার এই ২০২৪ সালে শেষ পর্য্যন্ত ডাক এলো। মা আর আমার শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পরে তাঁদের আত্মাকে পিন্ডদান করতে আমরা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশী ঘুরে এলাম।

কিন্তু সে এক অন্য গল্প।

৯) উপসংহার

এই লেখার নাম দিয়েছি “নট্ কাশি খুকখুক”।

এই বাক্যবন্ধ টি সত্যজিৎ রায়ের ষাটের দশকের ছবি “মহাপুরুষ” থেকে নেওয়া। সংলাপটি ছিল কৌতুকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের মুখে। যাকে বলছেন তিনি যাতে কাশী শহর আর খুকখুকে কাশি এই দুটি গুলিয়ে না ফেলেন তাই তাঁর এই প্রাঞ্জল ব্যাখা।

আর এই পোস্টের রঙীন ছবি গুলি আমাদের এপ্রিল মাসে কাশী বেড়ানোর সময়ে তোলা।