-

সামতাবেড় – শরৎকুঠি

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাসভবনের সামনে বাগানে তাঁর আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বন্ধুদের সাথে এক রাত্রের জন্যে কোলাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছিলাম রূপনারায়ণ নদীর ধারে সোনার বাংলা হোটেলে।

মনে আছে ১৯৬৩ সালে কলেজে ভর্ত্তি হবার ইন্টার byভিউ দিতে বাবার সাথে ট্রেণে খড়্গপুর গিয়েছিলাম। বম্বে এক্সপ্রেস, কোন স্টেশনে থামছিলনা, ট্রেণে বেশ ভীড় ছিল, আমাদের 2nd class unreserved কম্পার্টমেন্ট, সেখানে কোনমতে আমরা বসার জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেণ চলার একটা গুমগুম আওয়াজ পেয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বিশাল এক ঘোলাটে মাটির রং এর নদীর ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেণ চলেছে।

বাবা বললেন এ হলো রূপনারায়ণ নদী।

তখন ভরা বর্ষা, দুই কূল ছাপানো রূপনারায়ণ, সেই আমার প্রথম দেখা।

তারপরে তো পাঁচ বছরে এই ব্রীজের ওপর দিয়ে কতবার গেছি এসেছি। আমাদের খড়্গপুরে থাকতে থাকতেই সেখানে একটি দ্বিতীয় রেল আর রোড ব্রিজ তৈরী হয়েছে। কোলাঘাটের ঈলিশ আর পরের স্টেশন মেচেদা সিঙ্গাড়ার জন্যে বিখ্যাত ছিল। কলেজ জীবনে ঈলিশ কিনতে না পারলেও মেচেদায় চায়ের সাথে সিঙ্গাড়া খেয়েছি প্রচুর।

কোলাঘাটে আমাদের হোটেলটা ওই ব্রীজের পাশেই, নদীর ধারে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে মন চলে যাচ্ছিল সেই কলেজ জীবনের দিনগুলোতে।

কোলাঘাটে রূপনারায়ণের তীরে ও হোটেলের বাগানে

শুনেছিলাম কোলাঘাটের আগের স্টেশন দেউলটির কাছে সামতাবেড় নামে একটা গ্রামে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা বাড়ী আছে। সেখানে এক সময় উনি থাকতেন। হোটেলে খোঁজখবর করে শুনলাম সামতাবেড় গ্রামটা আমাদের কলকাতা ফেরার পথেই পড়বে, দেউলটি পোঁছে মেন রাস্তা থেকে একটু ভিতরে যেতে হবে, পথে সাইনবোর্ড আছে, আর কাউকে জিজ্ঞেস করলেই তারা বলে দেবে।

সবাই মিলে ঠিক করলাম পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরে চেক আউট করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কলকাতা ফেরার পথে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নেবো।

দেউলটি কোলাঘাট থেকে খুব বেশী দূরে নয়। খুঁজে খুঁজে যেতে তবুও প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি লেগে গেল ।

বাসে যেতে যেতে শরৎচন্দ্র এবং তাঁর লেখা নিয়ে নানা কথা আমার মনে ভেসে আসছিল।

শরৎবাবুর লেখার সাথে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি পরিচিত। ওনার অভাগীর স্বর্গ আর মহেশ এই দুটো গল্প তো আমাদের স্কুলে পাঠ্যই ছিল। তাছাড়াও শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খন্ড পড়ার ফলে ইন্দ্রনাথ, ছিনাথ বহুরূপী, নতুনদা’, শাহজী আর অন্নদা দিদির সাথে আমাদের বেশ ভাল পরিচয় ছিল। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি নিষ্কৃতি, বড়দিদি ইত্যাদিও আমরা স্কুলে থাকতেই পড়েছি।

এই সব গল্পের মধ্যে কম বয়েসেই আমি তাঁর লেখায় একটা গভীর আর মধুর বাৎসল্য রসের পরিচয় পাই। এবং সেই বাৎসল্য কোন রক্তের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং অনাত্মীয় আপাত দূরের সম্পর্কের মধ্যেই স্নেহ মমতা জুড়ে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরী হতে পারে সেই কথাই তাঁর এই গল্পগুলোতে পেয়েছিলাম।

বাৎসল্য ছাড়াও শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে আমি পেয়েছিলাম দরিদ্র আর অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বেদনাবোধ। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়, সেখানে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। পরে তাঁর কৈশোর কেটেছে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মামাবাড়ীতে। সেখানেও গ্রাম্য পরিবেশই ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই কিশোর বয়স থেকেই শরৎচন্দ্র চিনতে পেরেছিলেন নিষ্ঠুর দরদহীন গ্রাম বাংলার পল্লীসমাজকে। সেই নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তাঁর নানা লেখায়। তিনি সমাজের নিষ্ঠুরতা ভন্ড নৈতিকতা ও নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লিখে গেছেন।

পরে বয়স বাড়লে শরৎচন্দ্রের লেখা আর তেমন পড়া হয়নি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণরা – আমায় গ্রাস করে নিয়েছিলেন। তারপর আমার কলেজ জীবনে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার এলো। রমাপদ চৌধুরী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘো্ষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবীরা এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। তার পরে সত্তরে এলেন সুনীল শীর্ষেন্দুরা।

এর মধ্যে আমি চলে গেলাম কুয়েতে।

সুতরাং একটা লম্বা সময় আমার শরৎচন্দ্রের কোন বই পড়ার সুযোগ হয়নি।

সামতাবেড়ের রাস্তায় সাইনবোর্ড আর শরৎ কুঠির গেটে মার্ব্বেল ফলকে ওনার লেখা

কুয়েত থেকে ২০১৬ সালে পাকাপাকি ফেরার পরে দেখলাম বাড়ীর আলমারীতে বেশ কিছু বই মা কিনে রেখেছেন। অবসরের পরে কোন কাজ নেই, এখন সারাদিনই বলতে গেলে বাড়ীতে, আর হাতের কাছে এত ভালো ভালো বই ! সময় কাটাতে আর কোন অসুবিধেই হবেনা।

প্রথমেই ধরলাম শরৎচন্দ্র সমগ্র।

এক এক করে সেই বই থেকে তাঁর সব উপন্যাস পড়ে ফেললাম। দেনা পাওনা, পন্ডিত মশায়, দত্তা, চরিত্রহীন, পুরো শ্রীকান্ত (চার খন্ড), বিরাজ বৌ, গৃহদাহ – কত কি যে আগে পড়া হয়নি। শরৎচন্দ্রে প্রায় ডুবে রইলাম মাস দুয়েক।

পড়ে একটা জিনিষ বুঝতে পারলাম যে কেন সারা ভারতবর্ষে তাঁর সময়ে জনপ্রিয়তাতে শরৎচন্দ্রের কাছাকাছি কোন সাহিত্যিক ছিলেন না। শোনা যায় তাঁর লেখা ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এবং এখনও বাংলায় তো বটেই, সারা ভারতে তাঁর লেখার কাটতি সব চেয়ে বেশী।

শরৎচন্দ্রের সময় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত অবস্থান করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে চিরকাল তাঁর শিষ্য বলে এসেছেন শরৎ। কিন্তু তাঁকে অতিক্রম করে শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনের দরজায় পৌঁছে যাবার মতো কঠিন কাজটি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর সরল স্বচ্ছ্ব কিন্তু আবেগ আর অনুভূতির গভীরতায় ভরপূর ভাষার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের যে সব উপন্যাস এই পরিণত বয়সে এক এক করে পড়লাম তা সবই নারীকেন্দ্রিক। পুরুষ-শাসিত সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজপরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা তাঁর প্রায় প্রতি লেখায় উঠে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসে এক জায়গায় নিখিলেশ তার স্ত্রী বিমলা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তার কেমন লাগে। উত্তরে বিমলা বলেছিলেন বঙ্কিম তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক, কেবল তাঁর নায়িকারা এত বেশী সুন্দরী বলে তাঁর খুব ঈর্ষা হয়।

সত্যিই তাই। বঙ্কিমের নায়িকারা সবাই দারুণ সুন্দরী। এবং তাঁর প্রায় সব উপন্যাসই (কিছু বাদ দিলে) মিলনাত্মক। এমন কি জন্মান্ধ ফুলওয়ালী রজনী ও শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরে পায় এবং স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থাকে।

শরৎচন্দ্রের নায়িকারাও অনেকেই বেশ সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু তাদের ভাল লাগে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা আর ব্যক্তিত্বর জন্যে। তাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অকুন্ঠ স্নেহ এবং সাংসারিক কাজে তাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার কোন তুলনাই চলেনা।

আর একটা ব্যাপার হল যে শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসই বিয়োগান্ত। উপন্যাসের শেষে পন্ডিত মশায়ের কুসুম, চরিত্রহীন এর কিরণময়ী , বিরাজ বৌ এর বিরাজের করুণ পরিণতি দেখে পাঠকের মন খারাপ হবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর বাংলা সমাজ ছিল রক্ষণশীল, পুরুষতান্ত্রিক, এবেং শ্রেণীবদ্ধ। সেই সমাজে নারী ছিল গৃহবন্দী, “পবিত্রতার” নিগড়ে আবদ্ধ। শরৎচন্দ্র সেই নারীর ভিতরের বেদনা, প্রতিবাদ ও স্বপ্নকে প্রকাশ করেছিলেন। চরিত্রহীনের কিরণময়ী, গৃহদাহের অচলা, দত্তার বিজয়া, কিংবা শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী – এই প্রত্যেকটি নারী তাঁর কলমে হয়ে ওঠে সমাজের আরোপিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। এক দিকে আশৈশবলালিত নৈতিকতা, আবার অন্যদিকে জৈবিক ও শরীরী আকর্ষনের দ্বন্দ্বে ও দোলাচলে তারা তাড়িত। আবার অন্যদিকে রয়েছে সাবিত্রী এবং মৃণালের মত চরিত্রও যারা পুরনোপন্থী একনিষ্ঠ প্রেম ও পাতিব্রত্যের আদর্শে তৈরী সমাজের চোখে স্বাভাবিক নারী।

নারীদের তুলনায় আবার শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্ররাও এক অদ্ভুত স্টিরিওটপিকাল অবয়বে তৈরী বলে আমার মনে হয়। উপেন্দ্র, মহিম, বিপ্রদাস, শ্রীকান্ত এরা সবাই হলো আদর্শ পুরুষ, তারা সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সম্পত্তিতে অনাসক্ত, দৃঢ়সংকল্প। এরা সবাই যেন প্রণম্য, এদের শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু ভালবাসা যায়না। এদের দেখে কোথায় যেন মনে হয়, তাদের জীবনেও আছে জীবনবোধের অপূর্ণতা, এক অকারণ উদাসীনতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একাকীত্ব। তাদের জন্যে আমাদের মনে এক ধরণের সহানুভূতিও জাগে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথাতে গ্রামের ডাক্তার শশী যেন এদেরই উত্তরসূরী। মনে মনে সে পরস্ত্রী সুন্দরী কুসুমের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু বাইরে সে নির্লিপ্ত উদাসীন। কুসুম যখন তার কাছে আসতে চায়, সে তাকে ফিরিয়ে দেয়।

“শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?” বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অমর সংলাপ।

কুসুম বিরক্তি তে তাকে ছেড়ে দেবার পরে সে আত্মগ্লাণি আর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপেন্দ্র, মহিম বা শ্রীকান্তের মধ্যে আমরা সেই অনুশোচনা দেখিনা। মাঝে মাঝে মনে হয় শরৎচন্দ্র কি বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা কৃষ্ণের বিরহ কেই নারী পুরুষের প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতেন? তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই বিয়োগান্ত কেন?

এই সব বাদ দিলে তাঁর সব বইতে সহজ করে বলা সাধারণ মানুষের গল্প আছে, বিশেষ করে গ্রামীন সমাজের নানা কথা উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর চরিত্ররা সবাই আমাদের চারিপাশের চেনা মানুষ – কেউ শঠ, কুটিল, স্বার্থান্বেষী আবার কেউ উদারমনস্ক, দয়ালূ, আদর্শবাদী। তাদের আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। সেটাই হয়তো সারা দেশে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক নাম যিনি বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে এক গভীর আসন গড়ে তুলেছিলেন।

বাঙালীর কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা এই একটা ছোট্ট বাক্যে তুলে এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

“কিন্তু তুমি লেখার হ্যাবিট টা ছেড়োনা, অফ কোর্স নট এভরিবডি বিকামস্ এ শরৎচন্দ্র” অপুর সংসার ছবির প্রথম দৃশ্যেই অপূর্ব্ব কুমার রায়কে বলেছিলেন তার শিক্ষক।

বাড়ীর গেটের সামনে পুকুর, আর গেট থেকে তোলা বাড়ীর সামনে আমাদের গ্রুপ ফটো

ইতিমধ্যে এই সব যখন ভাবছি, তখন আমাদের বাস এসে গেছে আমাদের গন্তব্যে। রাস্তার পাশে একটা দোকানে খোঁজ করতেই তারা আমাদের রাস্তা বাতলে দিলো। বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। কিছুটা দূর এগোনোর পরে কিছু সাইনবোর্ড চোখে পড়লো।

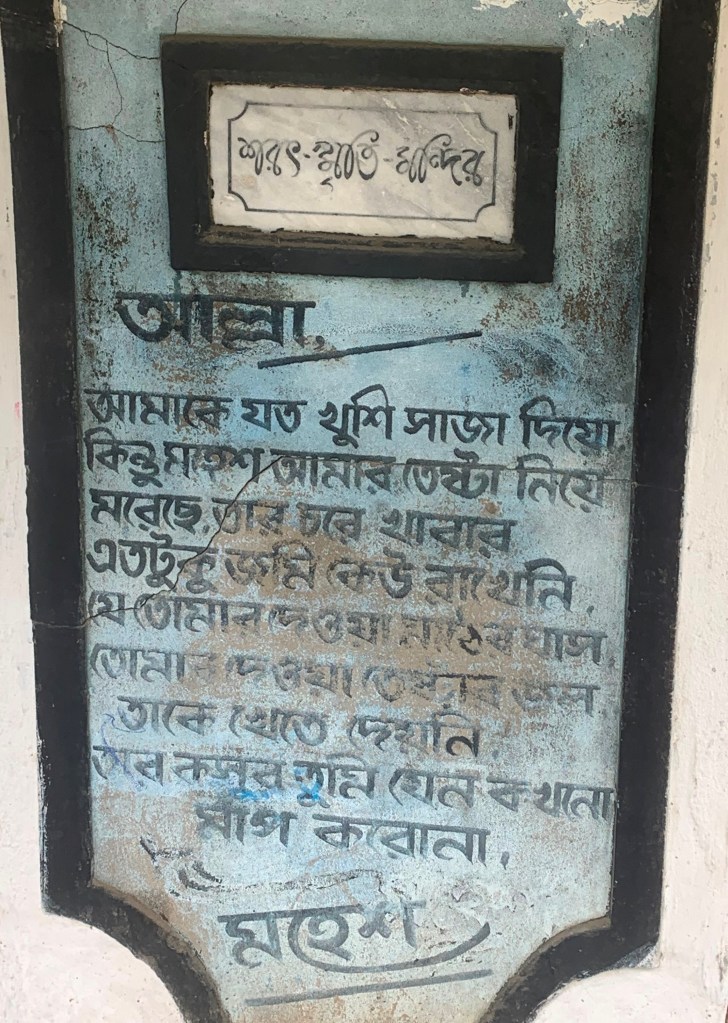

একটা জায়গায় এসে রাস্তা খুবই সরু হয়ে গেছে, তাই আমাদের বাস আর এগোতে পারলোনা। আমরা বাস থেকে নেমে সাইনবোর্ড দেখে দেখে বাড়ীর গেটে পোঁছে গেলাম। গেটের পাশে বাইরে দেয়ালে বাঁধানো বোর্ড তাতে লেখা “বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়ী।” আর তার পাশে মার্ব্বেল ফলকে “মহেশ” থেকে একটি ছোট উদ্ধৃতি।

গেট দিয়ে ঢুকে সোজা পথ সামনে একটি লাল রং এর টালি দিয়ে ঢাকা একটি দোতলা বাড়ীর দিকে চলে গেছে। বাড়ীটি সুন্দর। গ্রাম্য পরিবেশ , চারিদিকে গাছগাছালি, সবুজে ঢাকা। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর আর পুকুরঘাট ও চোখে পড়ল। সামনে কিছু কার্ত্তিক ঠাকুরের মাটির মূর্ত্তি।

এক বয়স্ক ভদ্রলোক নীচে দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। জানা গেল ওনার নাম দুলাল চন্দ্র লালা। সবাই এখানে ওনাকে লালাবাবু নামেই চেনে। উনি অনেকদিন থেকে এই বাড়ীতে আছেন, এখন তিনি এই বাড়ীর কেয়ারটেকার। শরৎচন্দ্রের পরিবারের অনুমতি নিয়ে তিনি এই বাড়ীর দেখভাল করেন, এবং আমাদের মত যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

শরৎ স্মৃতিরক্ষা কমিটি নামে একটি সরকারী সংস্থা এই বাড়ীটির রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে।

লালাবাবু আমাদের জানালেন যে এই বাড়ীটির নাম “শরৎ কুটির।”

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় গ্রামে নদীর কাছে ১৯১৯ সালে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করতে শুরু করেন। ১৯২৩ সালে বাড়ী তৈরী হবার পরে তিনি এখানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর সাথে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বারো বছর ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় শেষ দিকে কলকাতার বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে ১৯৩৪ সালে একটি বাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে গিয়ে থাকতে শুরু করেন।

আরও চার বছর পরে ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র কয়েক বছর কাজ নিয়ে বর্ম্মার (এখন মিয়ানমার) রেঙ্গুন শহরে কাটিয়েছেন। তাঁর নানা লেখায় (শ্রীকান্ত – তৃতীয় পর্ব্ব – অভয়ার সাথে, পথের দাবী) সেই শহরের বর্ণনা আমরা পাই। বর্মাতে তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানের মৃত্যুর পরে তিনি দেশে ফিরে হাওড়ায় বাজেশিবপুরে দশ এগারো বছর কাটিয়ে তারপরে সামতাবেড়ে এসে থাকতে শুরু করেন।

কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কিমি দূরে এই গ্রামে তিনি কেন বাড়ী তৈরী করে থাকতে এসেছিলেন তা পরিস্কার জানা নেই। তবে বাল্য আর কৈশোরে গ্রামে থাকার জন্যে গ্রাম্য জীবনের প্রতি তাঁর একটা টান হয়তো ছিল। তা ছাড়া সামতাবেড়ে লেখার জন্যে একটা শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ ও হয়তো তিনি চেয়েছিলেন। আর ছিল কাছেই রূপনারায়ণ নদীর আকর্ষন।

লালা বাবু আমাদের বললেন শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি কেবল পথের দাবী আর বিপ্রদাস বই দুটির কথা বলেন। পথের দাবী ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হবার পরে সেই উপন্যাসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নায়ক সব্যসাচীর বিদ্রোহ কে শরৎচন্দ্র যে ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন (“মুক্তিপথের অগ্রদূত”) তা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের কাছে রাজদ্রোহ বলে মনে করা হয়েছিল। ১৯২৭ সালে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

বাড়ীর একতলার দেয়ালে ফলক

লালাবাবু আমাদের এক তলার ঘর গুলো সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ভিতরে ঢোকা যাবেনা, বাইরে জানলার গরাদের ভিতর থেকে আমরা দেখলাম তাঁর লেখার টেবিল, তার শোবার ঘর, সেখানে খাটে পরিস্কার সাদা চাদর পাতা, সাথে মাথার বালিশ আর পাশবালিশ।আরও একটা ঘর দেখলাম, লালা বাবু বললেন এই ঘর ছিল তাঁর হোমিওপ্যাথীর রোগীদের দেখার চেম্বার, সেখানে শরৎবাবু গ্রামের লোকেদের হোমিওপ্যাথীর চিকিৎসা করতেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যখন থেকে বাস করতে থাকেন, তখন থেকে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। হাওড়া শহরে থাকার সময় সেখানেও তিনি এই-রকম করতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ পরিবারকে বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থসাহায্য করতেন।

এছাড়া তিনি আরো একটা ঘর দেখিয়ে বললেন যে সেই সময় শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে অনুশীলন সমিতির গোপনে যোগাযোগ ছিল, এ বাড়ীর একটি ঘরে মাঝে মাঝে তাঁদের মিটিং আর আলোচনা হত।

লালাবাবু জানালেন সামতাবেড়ের এই শরৎকুঠি তৈরী করতে সে যুগে খরচ হয়েছিল মোট ১৭,০০০ টাকা। Burmese design এ তৈরী এই বাড়ীটি তাঁর বর্ম্মায় বাস করার স্মৃতির প্রেরণা হিসেবে ধরা হয়। এই বাড়ীর আসবাবপত্র সব বার্মা টিকের তৈরী।

এই বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের নানা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষ এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর হুকা, তাঁর লেখার টেবিল, তাঁর বইয়ের আলমারী আর একটা ছোট লাইব্রেরী, জাপানী দেয়াল ঘড়ি সব কিছুই লালা বাবু আমাদের দেখালেন।

শুনলাম এই শরৎ কুঠি এখন একটি সরকার ঘোষিত ঐতিহ্যের (heritage site) স্মৃতিসৌধ।

শরৎচন্দ্রের ঘরে রক্ষিত তাঁর নিত্য ব্যবহৃত লেখার টেবিল, ঘড়ি, বিছানা ও আসবাবপত্র

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দোতলায় ও উঠলাম আমরা। সেখানে চারিপাশে টানা বারান্দা, লাল পাথরের মেঝে। বারান্দার পাশে বেশ কিছু শোবার ঘর। বারান্দা থেকে নীচে শ্যামল সবুজ প্রকৃতির ছবি তোলা হল, আর নিজেদের কিছু গ্রুপ ফটো।

নীচে ফুলের বাগানে শরৎচন্দ্রের একটা মার্বেলের Bust রাখা আছে, আমরা সকলে তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা গ্রুপ ফটো তুললাম।

বিদায় নেবার আগে লালাবাবুকে সন্মানী হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে এবং আমাদের সব কিছু ভাল ভাবে দেখাবার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

ফেরার পথে বাসে যেতে যেতে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটি দেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল।

-

রঞ্জু আর অলিম্পিক

১

অলিম্পিক এলেই আমার রঞ্জুর কথা মনে পড়ে।

রঞ্জু আমার মেজমাসীর ছেলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা ছিলাম যাকে বলে অভিন্নহৃদয়, হরিহরাত্মা। মা আর আমার মেজমাসী পিঠোপিঠি বোন ছিলেন, মাসী মা’র থেকে প্রায় আট বছরের বড় হলেও তাঁদের দুই বোনের মধ্যে দুর্দ্দান্ত bonding ছিল, মা আমায় নিয়ে ছুটির দিনে প্রায়ই হাজরা মোড় থেকে তেত্রিশ নম্বর বাসে চেপে এন্টালী তে মাসীর বাড়ীতে চলে যেতেন। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে মা আর মাসী দু’জনে বিছানায় মুখোমুখি বসে গল্প করতেন, আমি আর রঞ্জু বাড়ীতে কিংবা বাড়ীর বাইরে সারা দুপুর বিকেল খেলা করে বেড়াতাম। রঞ্জু ছোটবেলা থেকেই খুব দুরন্ত, সেই তুলনায় আমি শান্ত আর চুপচাপ ছিলাম, আমাদের দু’জনের গভীর বন্ধুত্ব হবার সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

এই ২০২৪ সালে এখন প্যারিসে অলিম্পিক চলছে, আমার মনে পড়ে যাচ্ছে চৌষট্টি বছর আগে ১৯৬০ সালের টোকিও অলিম্পিকের কথা। তখনই আমাদের প্রথম অলিম্পিক নিয়ে উৎসাহ শুরু হয়। আমরা সব পুরনো এবং সমসাময়িক অলিম্পিক hero দের সম্পর্কে পড়াশোনা করে নানা তথ্য আহরণ করতে শুরু করে দিলাম। এমিল জ্যাটোপেক, পাভো নুরমি, জেসি ওয়েন্স, বব্ বিমন, আবেবে বিকিলা, কিপজোগ কিনো, সারজি বুবকা, এদের সবার কীর্ত্তিকলাপ জানার জন্যে আমরা মাঝে মাঝে থিয়েটার রোডের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে চলে যেতাম। সেখানে World Sports পত্রিকার পাতায় পাতায় এইসব কিংবদন্তীদের নিয়ে অনেক খবর।

আসলে আমাদের ওই বয়সে মনের জানলা গুলো ক্রমশঃ খুলছে, তাই অলিম্পিকের আদর্শ, সারা পৃথিবীর দেশের athlete আর sportsman মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা সেই ১৯৬০ সালে আমাদের মনকে খুব উদ্বুদ্ধ আর অনুপ্রাণিত করেছিল মনে পড়ে। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রায় “অলিম্পিক অলিম্পিক” খেলেছি, কখনো আমি জাপান, রঞ্জু চীন, কিংবা আমি East Germany, রঞ্জু Russia , অথবা আমি USA, রঞ্জু England ! রঞ্জুদের বাড়ীর একতলার সিঁড়িতে রবারের বল kick করে ওপরে পাঠিয়ে বলটা ক’বার drop করে নীচে নামলো, কিংবা দৌড়ে ওপরের তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা ছুঁয়ে কে আগে নেমে আসতে পারে এই সব হিসেব করে পয়েন্ট count করে আমরা নিজেদের সোনা রূপো ব্রোঞ্জ মেডেল দিতাম। ওই দেশগুলোর হয়ে আমরা অনেক মেডেল জিতেছি সেই সময়!

খেলাধূলার ব্যাপারে ক্রমশঃ রঞ্জুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা বাড়তে থাকে, খেলাধূলা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর – Sports statistics – সমস্ত অলিম্পিক আর world রেকর্ড, বিশেষ করে track and field event এর, তাছাড়া দেশের এবং বিদেশের ক্রিকেট টেনিস আর ফুটবল এর কত খবর যে সে রাখতো ভাবলে বেশ অবাক লাগে। তখন তো আর এখনকার মত Google search বা Wikipedia ছিলনা, যে কোন Sports related information পেতে গেলে রঞ্জুই ছিল আমাদের প্রধান source…

২

শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ক্রিকেট নিয়ে দুটি বই লিখেছিলেন, “ইডেনে শীতের দুপুর” আর “বল পড়ে ব্যাট নড়ে”। এই দুটো বই ক্রিকেট এর ইতিহাস নিয়ে নানা ঘটনা আর তথ্যে সমৃদ্ধ ছিল, বিশেষ করে আদি যুগের ক্রিকেট, W G Grace থেকে Don Bradman পর্য্যন্ত ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বিশেষ করে বডিলাইন সিরিজ নিয়ে সেখানে অনেক লেখা ছিল। রঞ্জুর কাছে ওই বই দুটো ছিল, মাসীর বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে উঠে সারা দুপুর প্রায়ই রঞ্জু ওই বই থেকে আমায় পড়ে শোনাতো। পড়তে পড়তে রঞ্জু উত্তেজিত হয়ে উঠতো, মনে হত ও যেন সেই সব দিনে গিয়ে ফিরে গেছে, তার চোখের সামনে খেলা হচ্ছে আর সে তার live ধারা বিবরণী দিচ্ছে। শঙ্করীপ্রসাদের লেখার গুণে আর রঞ্জুর সেই উত্তেজিত ভঙ্গী তে পড়া দুই এ মিলিয়ে সেই দুপুর গুলো দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠতো আমার কাছে।

সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টাই টেস্টের কথা। ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর রিচি বেনোর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্রিসবেন এ খেলাটা হয়েছিল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে। শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর বই তে সেই টেস্ট ম্যাচ নিয়ে পুরো একটা chapter লিখেছিলেন, যার মধ্যে টানটান রোমাঞ্চে ভরা বিখ্যাত শেষ ওভার নিয়েই বেশ কয়েক পাতা লেখা হয়েছিল। সেই chapter টা রঞ্জু যে কতবার পড়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। পড়তে পড়তে তার ওই শেষ ওভারটা পুরোটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, পরের দিকে বই দরকার হত না, রঞ্জু গড় গড় করে তার ওই উত্তেজিত গলায় verbatim বলে যেত, আর আমরা যারা শুনতাম তারা রঞ্জুর সাথে সাথে উত্তেজিত আর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

রঞ্জু পড়ছে, তার গলা কাঁপছে উত্তেজনায়, চার নম্বর বল, মেকিফ যা থাকে কপালে বলে ধুমধাড়াক্কা ব্যাট চালালো। যাকে বলে তাড়ু। দুই রান হয়ে গেছে, দুই দলের এখন সমান সমান রান, এখন জেতার জন্যে আর এক রান দরকার। কিন্তু তৃতীয় রান নিতে গিয়ে কনরাড হান্টের অব্যর্থ থ্রো সোজা আলেক্সান্ডার এর হাতে। মেকিফ রান আউট।

রান সমান সমান। জিততে এক রান, হাতে দুই বল, এক উইকেট। সারা মাঠে তুমুল উত্তেজনা। কি হয়, কি হয়!

লাস্ট ব্যাটসম্যান লিন্ডসে ক্লাইন। এসেই সে সাত নম্বর বলে রান নেবার জন্যে ব্যাট হাঁকড়ালো। ব্যাটে বলে হলেও রান নেওয়া যায়না, বল গেছে সলোমনের হাতে। তা সত্ত্বেও রান নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে আম্পায়ারের দিক থেকে মেকিফ ছুটলো উইকেট ছেড়ে, আর প্রায় বারো মিটার দূর থেকে সলোমনের থ্রো মেকিফের উইকেট ছিটকে দিল।

ম্যাচ টাই।

সারা বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে সেই প্রথম টাই ম্যাচ!

১৯৬০ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রথম টাই টেস্টের পরে টেস্ট, লিমিটেড ওভার আর টি টোয়েন্টি ম্যাচে নেকবার টাই হয়েছে, কিন্তু প্রথম বারের মত সেই উর্ধশ্বাস উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ বোধ হয় আর কোন ম্যাচে হয়নি।

এখন তো ইউটিউব গুগল এই সব থেকে সেই ম্যাচটা চাইলেই দেখা যায়, সেই ম্যাচ নিয়ে বহু আলোচনা analysis ইত্যাদি সব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় তো সেসব ছিলনা, আমাদের ছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ, আর ছিল রঞ্জু।

শঙ্করীপ্রসাদের লেখনীর গুণে আর রঞ্জুর অননুকরণীয় পড়ার সুবাদে মাসীর বাড়ীতে কাটানো সেই দুপুরগুলো আমার কাছে এখনও স্মরনীয় হয়ে আছে।

৩

রঞ্জু আর আমি খুব একসাথে কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছি এক সময়। গল্প করতে করতে কতবার আমাদের মনোহরপুকুরের বাড়ী থেকে পার্ক সার্কাস হয়ে এন্টালীর সুন্দরীমোহন এভিনিউর কাছে ক্রিস্টোফার রোডে সি আই টি বিল্ডিং এ মাসীর বাড়ী (দুই নম্বর ব্রীজের পাশে) হেঁটে গেছি, উত্তর কলকাতা ভাল চিনিনা বলে দু’জনে শিয়ালদা’ থেকে শ্যামবাজার চষে বেড়িয়েছি।

দু’জনে পাশাপাশি হাঁটার সময়ে আমাদের অনেক গল্প হত। রঞ্জু তার জীবনের নানা গল্প করতো, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ার সময় হোস্টেলের বন্ধুদের গল্প, মিশনের মহারাজদের গল্প, আর সবচেয়ে বেশী করতো খেলাধূলার জগতে তার নিজের ব্যক্তিগত নানা উজ্জ্বল সাফল্যের গল্প। আমি শুনতাম।

একবার ময়দানে ঘেরামাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখে দু’জনে ফিরছি। ইস্টবেঙ্গল পুলিশ কে ২-০ হারিয়েছে, তাই রঞ্জু খুব খুসী। এস এন ব্যানার্জ্জী রোডে অনাদির দোকানে মোগলাই পরোটা খেয়ে আমরা ধর্ম্মতলা স্ট্রীট ধরে মৌলালীর দিকে হাঁটছি। অফিস পাড়ায়, ডালহাউসী এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে সন্ধ্যা নামছে, কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে সবাই ঘরে ফিরছে, বাসে বাদুড়ঝোলা লোক, রাস্তায় জনস্রোত।

সেই ক্রমশঃ নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে ভীড়ের রাস্তায় আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। রঞ্জু শুরু করলো নরেন্দ্রপুরে স্কুলের Sports এর গল্প। Middle Distance (৫০০০ মিটার) এর final, রঞ্জুর প্রধান opponent যে ছেলেটি সে হলো স্কুলের চ্যাম্পিয়ন দৌড়বাজ, তাকে গত কয়েকবছর কেউ হারাতে পারেনি, তার যেমন দম, তেমনই স্পীড। রঞ্জু মনে মনে ঠিক করেছে তাকে এবার হারাতেই হবে।

প্রত্যেক খেলাতেই জেতার জন্যে একটা mental preparation দরকার, যাকে বলে game plan বা strategy, middle বা long distance run এর strategy হল কিভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত দম ধরে রেখে দৌড়বে, প্রথম থেকেই pace set করে এগিয়ে যাবে না Mo Farahর মত প্রথমে দম conserve করে পিছিয়ে থাকবে, শেষ রাউন্ডে গিয়ে accelerate করে এগিয়ে যাবে।

রঞ্জু ঠিক করেছে সে Mo Farah র strategy adopt করে প্রথমে পিছনে থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে স্পীড বাড়িয়ে এগোবে।

রেস শুরু হয়ে গেছে, আমরা হাঁটছি। মাঠটা বারো পাক দিতে হবে। শুরুর দুই রাউন্ড পরে রঞ্জু একদম শেষে, প্রধান প্রতিপক্ষ ছেলেটি একদম আগে এগিয়ে গেছে, মাঝখানে এক ঝাঁক ছেলে। রঞ্জু হাঁটতে হাঁটতে তার স্বভাবোচিত উত্তেজিত গলায় রেসের minute to minute পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার যখন পৌঁছলাম তখন বেশ অন্ধকার, রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠেছে, ঢং ঢং করে ঘন্টি বাজিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্রাম। বাদুড়ঝোলা প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর রা “মৌলালী, শিয়ালদা’, বৌবাজার” বলে ডাক দিচ্ছে।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মত সন্ধ্যা নামে/ ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে নেয় চিল/

পৃথিবীর সব আলো নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন/তখন গল্পের তরে জ্বোনাকীর রঙে ঝিলমিল/

সব পাখী ঘরে ফেরে, সব নদী…

ধর্ম্মতলা থেকে তালতলা হয়ে আমরা এস এন ব্যানার্জ্জী রোডে পড়ে ভেতরের গলি দিয়ে মৌলালীর দিকে এগোচ্ছি। এইসব রাস্তা অলি গলি রঞ্জুর সব চেনা।

এদিকে ছয় পাক ঘোরা হয়ে গেছে, রঞ্জু এখন স্পীড বাড়াতে শুরু করেছে, সে এখন মাঝামাঝি, লীডার ছেলেটি তবুও অনেকটা সামনে।

আমরা যখন মৌলালী পৌছলাম তখন দশ পাক ঘোরা হয়ে গেছে, আর দুটো পাক বাকী, রঞ্জু এই বার accelerate করতে শুরু করলো। সার্কুলার রোড পেরিয়ে ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা, আনন্দ পালিতের পার্কে যখন পৌঁছলাম, তখন একেবারে শেষ রাউণ্ড।

রঞ্জুর গলায় উর্দ্ধশ্বাস উত্তেজনা ফুটে বেরোচ্ছে, লীডারের সাথে তার gap ক্রমশঃ কমে আসছে, তারা এখন প্রায় সমান সমান। কিন্তু আরো কয়েকজন রঞ্জুর পিছনে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, রঞ্জু মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দেখছে। এদের মধ্যে কেউ তাকে ছাড়িয়ে যাবে নাকি? তাহলে তো সর্ব্বনাশ। পক্ষীরাজের মত হাওয়ায় ভর দিয়ে ছুটে চলেছে রঞ্জু, সেই সত্যেন দত্তের রানারের মতঃ

রঞ্জু সবেগে হরিণের মত ধায়…

আনন্দ পালিত পার্কে পোঁছে আমি রঞ্জুকে বললাম চল্ পার্কে একটু বসে চীনেবাদাম খাই, পা ব্যথা করছে।

রেসে শেষ পর্য্যন্ত কি হয়েছিল তা আর মনে নেই, কিন্তু সেই পার্কে দু’জনে পাশাপাশি বসে চীনেবাদাম খাওয়াটা বেশ মনে আছে।

৪

আর একবার, তখন আমরা কলেজে পড়ি, আমি খড়গপুরে, রঞ্জু কলকাতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজে। একদিন বিকেলে দু’জনে পার্ক সার্কাস ময়দানে হাঁটছি। রঞ্জু শুরু করল তার কলেজের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল এর গল্প। ফাইনালে রঞ্জুর প্রতিপক্ষ কলেজের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। সে state level এ খেলে, ব্যাডমিন্টনে তার দুর্দ্দান্ত stamina আর skill, তাকে হারানো প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু রঞ্জুর ডিকশনারী তে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। সে জানে যে কোন খেলায় জিততে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার তা হলো জেতার অদম্য ইচ্ছে, একটা লড়াকু মনোভাব, ইংরেজী তে যাকে বলে mental fortitude, আমি জিততে পারি এই আত্মবিশ্বাস। আর যেটা দরকার তা হলো court coverage, anticipation – opponent এর strategy বুঝে মনে মনে একটা game plan তৈরী করা এবং খেলার সময় সেই game plan কাজ না করলে Plan B কিংবা Plan C আগে থেকে তৈরী করে রাখা। যে কোন খেলাই ultimately একটা mind game, তাই ওই ছেলেটির মত stamina আর skill রঞ্জুর হয়তো নেই, কিন্তু mind game জেতার জন্যে তার আছে মগজাস্ত্র।

খেলা শুরু হয়ে গেছে, আমরা হাঁটছি, রঞ্জু শট বাই শট ধারাবিবরণী শুরু করে দিয়েছে। “ও একটা দারুণ overhead smash করলো, আমি কোনমতে তুলে দিলাম, আমি একটা ব্যাকহ্যান্ড ড্রপ শট মারলাম একেবারে নেট ঘেঁষে”, ইত্যাদি।

তিন রাউন্ড হাঁটার পর প্রথম গেমটা শেষ হলো। রঞ্জু হেরে গেল ১৫-২১। কোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুরা খুব উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে, রঞ্জু যে ওই চ্যাম্পিয়ন ছেলেটিকে এরকম fight দেবে তারা আশাই করেনি।

দ্বিতীয় গেম শুরু হলো।

প্রথম থেকেই এই গেমে রঞ্জু দুর্দ্ধর্ষ খেলছে, অপোনেন্টের smash আর drop shot সে দুর্দ্দান্ত anticipate করে ঠিক জায়গায় পোঁছে গিয়ে return করে দিচ্ছে, রঞ্জু নিজেই জানেনা কি করে সে এত ভাল খেলছে, প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশক্তি গল্পের মত তাকে মনে হয় কোন অদৃশ্য শক্তি ঘাড় ধরে খেলাচ্ছে। তার প্রতিপক্ষ কিছুটা ব্যাকফুটে, তার আত্মবিশ্বাস যেন কিছুটা হলেও কমছে, এদিকে রঞ্জু একটা করে পয়েন্ট পাচ্ছে আর দর্শকদের মধ্যে রঞ্জুর বন্ধুরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

দ্বিতীয় গেমটা রঞ্জু শেষ পর্য্যন্ত যখন জিতলো তখন আমাদের পার্ক সার্কাস ময়দানের বিশাল মাঠে আরো তিন রাউন্ড হাঁটা হয়ে গেছে। আমি রঞ্জুকে বললাম চল্ এবার বাড়ী ফেরা যাক, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাকিটা বাড়ী যেতে যেতে যেতে শুনবো।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তৃতীয় গেম শুরু হল। সে এক হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ, লম্বা লম্বা rally, কেউ কাউকে ছাড়বেনা। ১০-১০, ১২-১২, ১৫-১৫, ১৮-১৮… কোর্টে যেন আগুণ লেগে গেছে~ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরা সবাই রঞ্জুর জন্যে গলা ফাটাচ্ছে।

Dangerous smashes, delectable flicks, deadly drop shots…

বাড়ী পর্য্যন্ত যখন এসেছি, তখন ২০-২০। একেবারে চূড়ান্ত সাসপেন্স।

রঞ্জু বলল মান্টুদা, চলো আর একটু এগিয়ে যাই।

সেদিন ম্যাচ এর রেজাল্ট কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই, কেবল এটুকু মনে আছে যে মৌলালীতে গিয়ে ম্যাচ শেষ হয়েছিল।

আজ রঞ্জু আর নেই। আমি কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা ফিরে এসেছি।

মনে হয় রঞ্জূটা আজ থাকলে বেশ হত, দু’জনে মিলে আবার আগের মত কলকাতার রাস্তায়, ঢাকুরিয়া লেকে কিংবা পার্ক সার্কাস ময়দানে গল্প করতে করতে হাঁটতাম।

ছোটবেলার মত এখন আবার হাতে অফুরন্ত সময়।

খেলার জগতে ওর সাথে আলোচনা করার মত আরও কত ঘটনা ঘটে গেছে ও চলে যাবার পর। ২০১০ সালের Soccer World Cup এ Ghanar বিরুদ্ধে Uruguyar Suarez এর হাত দিয়ে অবধারিত গোল বাঁচানো, শ্রীলঙ্কার মুরলী কে New Zealand এর Wicket keeper captain ব্রেন্ডন ম্যাকালাম এর unsporting রান আউট, ২০০৯ সালের Andy Roddick আর Roger Federer এর অবিশ্বাস্য লম্বা Wimbledon Final…

তাছাড়া ইউসেন বোল্ট কিংবা মাইকেল ফেল্পস কে নিয়ে আলোচনা করেই রঞ্জুর সাথে পুরো একটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আর সম্ভব নয়।

অলিম্পিক এলেই খুব রঞ্জুর কথা মনে পড়ে।

-

কুয়েতে রক্তকরবী – প্রস্তুতি পর্ব্ব

ফাগুলাল আর চন্দ্রা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে কুয়েতের বঙ্গীয় সাংষ্কৃতিক সমিতির প্রযোজনায় আমরা ভারতীয় দূতাবাসের অডিটোরিয়াম এ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলাম।

১) রক্তকরবী কেন?

রক্তকরবী নিঃসন্দেহে একটি কঠিন নাটক এবং কুয়েতের দর্শকদের কাছে এই নাটক ভাল লাগবে কিনা এটি একটি বড় প্রশ্ন ছিল আমাদের মনে। এই নাটকটি একটি রূপক, এই নাটকের বিষয়বস্তুর ভিতরে অন্তর্নিহিত আছে সমাজে শ্রেণীবিভাগ, প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দর্শন, গভীর চিন্তা এবং সুস্পষ্ট মতামত। নাটক দেখতে এসে এই সব সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কেই বা ভাবতে চায়?

কিন্ত অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে এটাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজেই অনেকবার বলেছেন রক্তকরবী কোন রূপক নয়, তা হল নন্দিনী নামের একটি মানবীর কাহিনী। নাটকটিতে ভাল লাগার উপাদানও কম নেই। সুন্দর গল্প আছে, নাচ আছে, গান আছে, আছে নারী আর পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা, সন্দেহ, শোষন, অত্যাচার, বিদ্রোহ। সবার ওপরে আছে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ভাষায় লেখা শাণিত সব সংলাপ।

রক্তকরবী নিঃসন্দেহে একটি উচ্চস্তরের বাংলা নাটক। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা রক্তকরবী নাটকটিকে বেছে নিলাম।

বিশুপাগল আর ফাগুলাল

ফাগুলাল আর সর্দ্দার ২) প্রস্তুতি

রক্তকরবী নাটকে অনেক চরিত্র, কুয়েতে চট করে অত অভিনেতা পাওয়া মুস্কিল। দল তৈরী করতে তাই প্রথমে কিছু অসুবিধে হয়েছিল। এমনিতে কুয়েতে বাঙালিদের মধ্যে ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী র অভাব নেই, নাটকে অংশ নিতে তারা সবসময়ই উৎসাহী। তাই প্রধান চরিত্র মোটামুটি সব পাওয়া গেলেও, কিছু চরিত্র বাদ দিতে হলো। তাছাড়া বেশ কিছু লম্বা আর কাব্যিক ভাষার সংলাপ – যা কিনা অনেকাংশেই দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে – আর তার সাথে কিছু গানও বাদ দিলাম। এর ফলে নাটকটার সময় দুই ঘন্টা থেকে দেড় ঘণ্টায় না মিয়ে আনা গেল।

এ দিকে আর এক মুস্কিল, রঞ্জন আর দু’জন প্রহরীর তো কোন সংলাপই নেই। বিশেষ করে রঞ্জন এর রোলটা কে করতে চাইবে? রাজা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসার পরে তার মৃতদেহ হয়ে শুধু শুয়ে থাকা কাজ। এই রোলে কাউকে পাওয়া কঠিন। শেষ পর্য্যন্ত শৈবাল রঞ্জন আর প্রথম প্রহরী করতে রাজী হয়েছিল। অনুপম হয়েছিল দ্বিতীয় প্রহরী, তার সুন্দর ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যবান চেহারা, শুকদেব বললো “অনুপমকে প্রহরী হিসেবে যা মানাবে না!” সংলাপহীন ওই দুটো রোলে ওই দু’ জন কিন্তু নিয়ম করে রোজ রিহার্সালে এসেছে। “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে” গানের সাথে গ্রামবাসীদের নাচের সীনে কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়েদের দীপা যোগাড় করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল।

অভিনয় ছাড়া স্টেজের পিছনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, এই ব্যাকস্টেজের কাজ করার জন্যেও কুয়েতে বাঙালীদের মধ্যে গুণী এবং কাজের লোকের অভাব হয়নি কোনদিন। আমাদের মঞ্চের দায়িত্ব নিলো রাজীব আর শৈবাল, আলো অমিতেন্দ্র, আবহ বনানী আর রথীন, পোষাক সুভদ্রা, এবং প্রম্পটিং সুপর্ণা।

দল তৈরী করার পরে মহা উৎসাহে আমরা মহড়া শুরু করে দিলাম। হাতে তিন মাস সময়।

প্রথম কয়েকদিন মহড়ার পরে দুটো জিনিষ পরিস্কার হয়ে গেল।

এক, এত বছর আগে লেখা এই নাটক, তার ওপর রবীন্দ্রনাথের কঠিন সব সংলাপ, নাটকের মূল বক্তব্য ও কেমন যেন একটু অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে, কিন্তু কয়েকটা মহড়া হবার পরে বুঝলাম এই নাটক নিয়ে আমার দলের তরুণ অভিনেতাদের উৎসাহ আমার থেকেও বেশী। তারা সকলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের নিজের চরিত্র আত্মস্থ করে নিলো ।

আর দ্বিতীয় যে জিনিষটা হল সেটা আরও চমৎকার।

প্রথম বার পড়ে সংলাপ গুলো যত কঠিন মনে হয়েছিল, মহড়া করতে করতে সেই সংলাপ গুলো আমাদের কাছে ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনের ওপর তাঁর সন্মোহনী প্রভাব ফেলতে শুরু করে দিলেন। যতো রিহার্স করছি, ততোই রবীন্দ্রনাথের সংলাপের মাধুর্য্য তার সমস্ত রূপ রস গন্ধ নিয়ে অনিবার্য্য, অবধারিত ভাবে আমাদের মনের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো।

নন্দিনী আর সর্দ্দার ৩) রিহার্সালের মজা

প্রবাসী বাঙালীর জীবনে নাটকের মূল আকর্ষণ আমার মতে এই রিহার্সাল। এই রিহার্সালকে কেন্দ্র করে মাস তিনেক সবাই মিলে জড়ো হওয়া আর এক সাথে আড্ডায় গল্পে হাসিতে কিছুটা সময় কাটানো। যেন নাটকটা হলো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল আনন্দ হলো রিহার্সালের সময়টা বাড়ী জুড়ে হৈ হৈ, উত্তেজনা, আড্ডা, আলোচনা, কেউ চা সিঙাড়া খাচ্ছে, কেউ বা আবার হাসি ঠাট্টায় মগ্ন। সমস্বরে সবাই কথা বলছে, নানা আলোচনা, হাসি, গল্প, রসিকতা, কলরব, কলতান।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সবাই নিজের নিজের অভিনীত চরিত্রদের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে, যার জন্যে রিহার্সালের মধ্যে এমন কি বাইরেও মাঝে মাঝে দেখা হলে সবাই সবাই কে নাটকের নামেই ডাকে। ধরা যাক তাপস একদিন রিহার্সালে একটু দেরী করে এসেছে, সে ঘরে ঢুকলেই রব উঠলো, “ওরে, ফাগু এসে গেছে! ফাগুলাল, আজ এত দেরী হলো কেন ভাই?” নাটক হয়ে যাবার পরে একদিন অরুণাভর বাড়িতে সবাই মিলে মাটিতে শতরঞ্চি পেতে ভিডিও দেখা হবে , শর্ব্বরী সেদিন আসতে পারছেনা, দেবাশীষ তাকে বলল “কেন,নাতনি? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, সরকারি খরচে সতরঞ্চি পর্যন্ত রাখা গেছে।” কল্যাণ একদিন আমাদের বললো যে ও মোড়ল শুনে পলি নাকি বলেছে ইন্দ্রজিৎ দা’ লোক চেনে বোঝা যাচ্ছে! কেউ কেউ আবার অরুণাভ কে “পাগলভাই” বলেও ডাকছে। রথীন অরুণাভ কে বলছে শুনলাম, “পাগলভাই, সিঙাড়াটা কোন দোকান থেকে এনেছো? দারুণ তো!”

অবশ্য উল্টোটাও হত মাঝে, নাটকের নামের বদলে ভুল করে আসল নাম চলে আসতো। হরেরাম কোলে গোঁসাই সেজে সব সময় দুই হাত তুলে হরি হরি করছে, তার গায়ে গেরুয়া নামাবলী, তার আসল নামের সাথে তার চরিত্রের নামের হুবহু মিল। একদিন দেবাশীষ ভুল করে শর্ব্বরী কে বলে ফেললো, “নাতনি, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে হরেরাম কোলেকে আনিয়ে রেখেছি।”

রিহার্সালের কথা উঠলে খাওয়া দাওয়ার কথা বলবোনা, তা কি করে হয়?

হরেরামের বাড়ীতে এক শুক্রবার রিহার্সাল। সেদিনের মূল আকর্ষণ ছিল স্বাতীর তৈরী কচুরী আর আলুর দম। পরে স্টেজ রিহার্সালেও একদিন স্বাতী শ’ খানেক মাছের চপ নিয়ে এসেছিল। কুয়েতে রক্তকরবীর নাটকের ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয় তাহলে সেখানে সেই মাছের চপ এর কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে নিশ্চয়। পলকের মধ্যে শ’খানেক চপ হাওয়া। যাকে বলে Gone with the wind!

হার্মোনিয়াম নিয়ে বনানী

নন্দিনী ৪) মেগা রিহার্সাল

নাটকের দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, আর দিন পনেরো বাকী।

এতদিন আমরা নাটকটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে বার বার রিহার্স করেছি, তার অনেক কারণ ছিল।

প্রথমতঃ রোজ সবাই আসতোনা, বিশেষ করে নাচের বাচ্চারা। কারুর কারুর ছোট পার্ট, এরা মাঝে মাঝে না আসতে চাইলে আমি জোর করতাম না। কিছু চরিত্র যেমন প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় গ্রামবাসী তো প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে পেলাম। ওই তিন জনের সাথে নন্দিনীর “ওগো তোমরা রঞ্জন কে দেখেছো?” সীনটা তো অভিনেতার অভাবে কোনদিন রিহার্স করাই হয়নি। তাছাড়া কোনদিন কারুর শরীর খারাপ, কারুর কাজ পড়ে গেছে, এসব তো থাকেই। তাই অনেক দৃশ্য বাদ দিয়ে নাটকটা ভাগ ভাগ করে আমাদের রিহার্সাল হতো। পার্ট মুখস্থ হাবার জন্যে কিছু কিছু দৃশ্য দরকার মতো বার বার করতাম, যাতে অভিনেতারা দৃশ্যগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এখন আর আমাদের বেশী সময় হাতে নেই, তাই ঠিক হলো একদিন আমাদের বাড়িতে প্রথম থেকে শেষ পুরো নাটকটা রিহার্স করা হবে, ভাগ ভাগ করে নয়। আমরা এর নাম দিয়েছি মেগা রিহার্সাল। কি ভুলভাল হচ্ছে তাই পরে দেখার জন্যে আজ এই রিহার্সালের ভিডিও রেকর্ডিং হবে, রাজকুমার তার নতুন ভিডিও ক্যামেরা আর স্ট্যান্ড নিয়ে এসেছে। বনানী এসেছে তার হারমোনিয়াম নিয়ে। বাচ্চারা সবাই শাড়ি পরে এসেছে। ফাগুলালকে মাথায় পাগড়ী আর ধুতি সার্টে বেশ authentic লাগছে। ফাগু আর বিশুর পিঠে কাগজে বড় বড় অক্ষরে নাম্বার (৪৭ফ,৬৯ঙ) সাঁটানো। রথীন কোথা থেকে জোগাড় করে রাজার জন্যে তিনটে সবুজ রং এর ব্যাং নিয়ে এসেছে। শুকদেব তার মধ্যে থেকে একটা ব্যাং বেছে নিলো। নাটকে এই ব্যাং এর বয়স তিন হাজার বছর। নাটকে এক জায়গায় ধ্বজার দন্ড ভাঙতে হবে, শুকদেব আগে ভাগে আমাদের রান্নাঘরে গিয়ে একটা লাঠি দেখে এসেছে। ওই দৃশ্যের সময় সংলাপ বলতে বলতে সে চট করে ছুটে রান্নাঘর থেকে গিয়ে লাঠিটা নিয়ে আসবে।

বাড়ী জুড়ে হৈ হৈ, উত্তেজনা, আড্ডা, আলোচনা, কেউ চা সিঙাড়া খাচ্ছে, কেউ হাসি ঠাট্টায় মগ্ন, পরিবেশ বেশ জমে উঠেছে, রাজকুমার তার ভিডিও ক্যামেরা স্ট্যান্ডে বসিয়ে রেডী।

তারাপদ রায়ের একটা কবিতায় ছিল যে বাড়ির সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে, বাক্স প্যাঁটরা হোল্ডল বাঁধা হয়েছে, চারিদিকে খুব ব্যস্ততা, হাঁকাহাঁকি, একজন ট্যাক্সি ডাকতে গেছে, ট্যাক্সি এলেই বেরিয়ে পড়া হবে, তার পর হাওড়া স্টেশন, পুঁ ঝিক ঝিক রেলগাড়ী। ছেলেবেলার সেই উত্তেজনার দিন নিয়ে তাঁর সেই কবিতায় একটা লাইন ছিলঃ

“আমার খুব ভালো লাগে এই সব হাঙ্গামা।”

গোঁসাই

নন্দিনী ও রঞ্জন (মৃতদেহ) ৫) মেকআপ এর কারিগর

এই হাঙ্গামার মধ্যে যখন রিহার্সাল শুরু করবো ভাবছি, এমন সময়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন এক মালয়ালী ভদ্রলোক, তাঁর নাম পল (Paul)। শুকদেব আমার সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলো। তিনি সব অভিনেতাদের মেকআপ করাবেন। আজ তিনি এসেছেন মেকআপ নিয়ে আলোচনা করতে।

আগে আমাদের নাটকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ মেকআপ করতেন, ইদানীং এই ব্যাপারটা বাইরের কাউকে দিয়ে করা হয়, তাতে খরচ সামান্য বেশী হলেও ঝামেলা অনেক কম।

পল ভদ্রলোকের গায়ের রং মিশমিশে কালো, লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু তাঁর মুখে সবসময় একটা অমায়িক মিষ্টি হাসি, ইংরেজী হিন্দী এই দুটো ভাষাই ভাল না জানার জন্যে তাঁর মুখে বেশী কথা নেই, যাই বলা হয়, তিনি ঘাড় নেড়ে বলেন হয়ে যাবে,চিন্তা নেই। বোঝা গেল যে তিনি বেশ করিতকর্ম্মা লোক, মেকআপের ব্যাপারে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা।তিনি আগেও আমাদের নাটকে মেক আপ করিয়েছেন। তবে তাঁকে নিয়ে মুস্কিল হল বাংলা ভাষা না জানার জন্যে তিনি চরিত্রানুগ মেকআপ প্রায়শঃই করতে পারেননা। তাঁকে চরিত্রদের সম্বন্ধে আগে ভাল করে না বোঝালে তিনি যে কি মেকআপ করবেন তা আগে থেকে বলা খুব মুস্কিল।

গতবছর পূজোয় শুকদেব ছোটদের নিয়ে “ভাষণদাদু” নামে একটা নাটক করেছিল।তাতে তার রোল ছিল এক বুড়ো বাঙ্গালী ভদ্রলোকের। মানে একজন দাদু আর কি। শুকদেব বললো, “ইন্দ্রজিৎদা, পল আমার মেকআপ শেষ করার পরে আয়নায় নিজেকে দেখে আমি তো চমকে উঠলাম।এ কি? আমায় তো একজন দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজ জলদস্যু মনে হচ্ছে!”

তখন আর বেশী সময় নেই নাটক শুরু হবার, সেই অল্প সময়ে অনেক বলে কয়ে বুঝিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে শুকদেবের মেকআপ পুরো বদলে শেষ পর্য্যন্ত সে যখন স্টেজে নামলো তখন তাকে ঠিক সান্তা ক্লজের মত দেখাচ্ছিল। এক মুখ সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে লাল জামা…

তো এই হল পল!

মেগা রিহার্সালের জন্যে সবাই তৈরী, কিন্তু তার আগে পল কে নিয়ে বসানো হলো আমাদের টিভির ঘরে। সেখানে তাকে আমাদের নাটকের চরিত্রগুলোসব এক এক করে বোঝাতে হবে। কার কি রোল, কার কি রকম dress আর মেকআপ হবে এই সব। শুকদেব আর সুভদ্রা কে এই কাজের ভার দিয়ে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ওরা পলকে এক এক করে নাটকের চরিত্র বোঝাতে লাগলো। মাঝে মাঝে ওদের কথা কানে আসছিল~

শুকদেব বলছে ম্যায় হুঁ রাজা, সমঝে না, মতলব King, emperor…

তারপরে দেবাশীষ কে দেখিয়ে ইয়ে হ্যায় সর্দ্দার,মতলব কিং কা আর্মি কা জেনেরাল, কমান্ডার ইন চীফ…

তাপস আর শর্ব্বরী কে ডাকা হলো। ইনকা নাম হ্যায় ফাগুলাল, ইয়ে এক গ্রামবাসী, মতলব ভিলেজার হ্যায়, আউর ইয়ে হ্যায় উনকি বিবি, চন্দ্রা…ইয়ে দোনো সিধাসাধা গাঁও কা আদমী…সিম্পল, সমঝে না?

তারপর এলো অরুণাভ। ইয়ে হ্যায় বিশু পাগল,মতলব পাগলা সা আদমী হ্যায়, ইধর উধর গানা গা কে ঘুমতা, তারপরে শুকদেব ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো “কি ইন্দ্রজিৎ দা, বিশুকে ঠিক বুঝিয়েছি তো?”

আমি সন্মতি জানালাম। কি আর করবো? বিশুপাগলের চরিত্র বোঝানো কি সহজ কাজ? ওর থেকে ভাল তো আমিও বোঝাতে পারতামনা।

কিন্তু কল্যাণ কে ডেকে নিয়ে এসে মোড়ল বোঝাতে গিয়ে শুকদেবের হিন্দীতে কুলোলনা, সে হাল ছেড়ে দিয়ে সুভদ্রাকে বললো, “মোড়ল হিন্দীতে কি হবে বৌদি?”

সুভদ্রা বললো আপ মুখিয়া সমঝতে হ্যায়? মুখিয়া? সরপঞ্চ?

পল তো যথারীতি সবেতেই মাথা নাড়ছে, যেন সব সে পরিস্কার বুঝছে, আর একটা ছোট নোটবুকে কি সব হিজিবিজি লিখে রাখছে, আমাদের impress করার জন্যেই বোধ হয়।

আমি তো পলের ভাবগতিক দেখে ভাবলাম,সব্বোনাশ, শুকদেব এ কাকে ধরে নিয়ে এলো? শেষ পর্য্যন্ত হয়তো দেখবো শো এর দিন রক্তকরবী নাটকে বেশ কিছু পর্ত্তুগীজ জলদস্যু, রঘু ডাকাত আর সান্টা ক্লস মাথায় ফেট্টি বেঁধে স্টেজময় দাপাদাপি করছে।

উঠোনে দাপুটি করে নেচেছিল কাল/

তার পরে কি হইলো জানে শ্যামলাল/

পল চলে যাবার পরে মেগা রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল।

রাজা আর নন্দিনী ৬) মহড়া

সুভদ্রা আর সুপর্ণা দুই দিকে বসে প্রম্পট করার জন্যে তৈরী, বনানী হারমোনিয়াম নিয়ে এক দিকে বসে, রথীন তার যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত। প্রত্যেকের সামনে খোলা বই। রাজকুমারের চোখ তার ভিডিও ক্যামেরা্র ভিউফাইন্ডারে।

প্রথম থেকে শেষ কোন interruption ছাড়া রিহার্স করার অনেকগুলো সুবিধে আছে। নাটকটা করতে কতক্ষণ সময় লাগছে তার একটা ভাল ধারণা পাওয়া যায়। তারপরে নাটকটি এক দৃশ্য থেকে পরের দৃশ্যে কত seamlessly এগিয়ে যাচ্ছে সেটা জানা যায়, প্রত্যেক অভিনেতা তার পরের entry নিয়ে আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকতে পারে।

পুরো নাটকটা কেমন gel করছে, সেটা ভাগ ভাগ করে করলে ঠিক বোঝা যায়না। Sum of parts make more than a whole বলে ইংরেজীতে একটা কথা আছে। আমাদের ক্ষেত্রে সব পার্ট জোড়া লাগিয়ে নাটকের একটা চমৎকার সামগ্রিক রূপ আমার চোখে ফুটে উঠলো। বুঝতে পারলাম সবাই নাটকটা এবং নিজের নিজের রোল নিয়ে কতোটা সিরিয়াস এবং তৈরী।

বেশ তরতর করে এগিয়ে চলেছে আমাদের নাটকের নৌকা।এখন আমরা স্টেজ রিহার্সালের জন্যে তৈরী।

মেগা রিহার্সাল শেষ হলে খাওয়া দাওয়া আর আড্ডার পালা। সমস্বরে সবাই কথা বলছে, নানা আলোচনা, হাসি, গল্প, রসিকতা, ক্যালব্যাল, আমাদের বাড়ীর হলঘর গমগম করতে লাগলো।

আমার খুব ভাল লাগে এই সব হাঙ্গামা!

রাজা, চন্দ্রা আর ফাগুলাল -

লিসবনের খাস্তা গজা

Jeronimos Monastery, Lisbon ১) এ আবার কি অসভ্যতা

মার্চ ৩১, ২০১৮ – শনিবার

আমাদের আজকের ট্যুর প্যাকেজে সকালে half day লিসবন সিটি ট্যূর।

হোটেলে সকাল ন’টায় বাস আসবে। আমরা সবাই রেডি হয়ে লাউঞ্জে এসে সোফায় বসে আছি।

এমন সময় হোটেলের বাইরে একটা বড় বাস এসে দাঁড়ালো, এবং একটু পরে একটি সুদর্শন যুবক আমাদের সামনে এসে বললো You are the group of Prodosh Mitra? My name is Nunu and I shall be your guide today…

নুনু?

এ আবার কি অসভ্য নাম?

অবশ্য পর্তুগীজ ভাষায় অসভ্য নয় নিশ্চয়, নাহলে ওরকম গর্ব্ব আর আনন্দের সাথে কেউ বলে আমার নাম নুনু? পরে জেনেছিলাম কথাটার মানে হলো petite ছোটখাটো, আদরের।

অসভ্য কথা শুনলেই মেয়েদের খুব হাসি পায়, আমাদের বৌদের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠলো। আমরা ছেলেরা অবশ্য অসভ্য কথাকে হাসির ভাবিনা, তবু আমরাও একটু চোখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। ছেলেটির জন্যে একটু সহানুভূতিও অনুভব করলাম, বেচারা জানেওনা কি বিশ্রী একটা নাম তার গায়ে আটকে আছে চিরজীবনের মতো।

নুনু ছেলেটি কিন্তু খুব স্মার্ট, সুন্দর কথা বলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথে তার বেশ ভাল আলাপ হয়ে গেল।

কিন্তু মুস্কিল হলো বাসে সে বসে আছে একেবারে সামনে, তার সাথে কথা বলতে গেলে বা তাকে কোন প্রশ্ন করতে গেলে তাকে নাম ধরে ডাকতে হবে।

সুমিতা সিদ্ধার্থ কে বলল তুমি ওকে নাম ধরে ডাকেবেনা। কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে বলবে Excuse me?

নাম ধরে ডাকতে হবে তাই আমরা কেউ ই নুনুকে কোন প্রশ্ন করছিনা। কিছুক্ষণ বকবক করে নুনু ড্রাইভারের পাশের সীটে সামনের দিকে মুখ করে বসে আছে।

এদিকে বাসে একদম পিছনে বসে আছি আমি আর প্রদোষ। বাসে এ সি চলছেনা, বেশ গরম। তুতু বসে আছে একদম সামনে, প্রদোষ তুতু কে বললো এই নুনু কে বলো তো এ সি টা চালাতে।

তুতু পিছন দিকে প্রদোষ কে একটা বিশ্রী দৃষ্টি দিয়ে বললো, না আমি বলতে পারবোনা, তুমি বলো।

প্রদোষ আর কি করে, সে কয়েকবার মিন মিন করে খুব নীচু গলায় মিস্টার নুনু, মিস্টার নুনু বলে ডাকলো, কিন্তু অত আস্তে বললে নুনু শুনবে কি করে? তখন মরিয়া হয়ে লজ্জা শরম বিসর্জ্জন দিয়ে প্রদোষ বেশ জোরে ডেকে উঠলো – মিস্টার নুনু !

এবার কথাটা নুনুর কানে গেছে, সে মুখ ফিরিয়ে বললো, ইয়েস?

প্রদোষ বলল Please will you turn the air conditioning on?

Sure, বললো নুনু।

কিছুক্ষন পরে আবার এক মুস্কিল। মাইক্রোফোন থেকে একটা খসখস আওয়াজ হচ্ছে, কানে লাগছে।

প্রদোষ এবার তার সংকোচ ছাড়িয়ে উঠেছে। তার গলায় এখন বেশ জোর।

আমি ওর পাশে বসে ছিলাম, আমি বললাম মিস্টার বলার কি দরকার, বাচ্চা ছেলে, ওকে নাম ধরেই ডাকোনা।

বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রদোষ ডেকে উঠলো এই নুনু, নুনু!

সামনে বসে ছিল তুতু, সে পিছন ফিরে প্রদোষ কে বলল “এসব কি অসভ্যতা হচ্ছে?”

কিন্তু প্রদোষ কে থামানো যাচ্ছেনা, সে ওই খসখস আওয়াজ আর সহ্য করতে পারছেনা।

সে আবার পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলো “নুনু, এই নুনু! আওয়াজ টা বন্ধ কর্ মাইরী…”

Tagos River and 25th April Bridge, Lisbon

Our group at Belem, Lisbon

Discovery monument, Lisbon

Belem Tower, Lisbon ২ ভাস্কো ডা গামা

বাসে করে সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে নুনু আমাদের লিসবনের ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগলো। পাহাড় দিয়ে ঘেরা টাগোস নদীর মোহনার কাছে গড়ে ওঠা লিসবন হলো ইউরোপে এথেন্সের পরে প্রাচীনতম রাজধানী শহর এবং তার অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্যে তার পৃথিবীজোড়া খ্যাতি।

বাসে যেতে যেতে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম এই মার্চ্চ মাসের সকালে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় ঢাকা বুলেভার্ড, বেশ কিছু লোক হেঁটে যাচ্ছে, কিছু লোক পথের পাশে বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। রং বেরং এর ফুলের সমারোহ চারিদিকে, পরিস্কার চওড়া রাস্তা, সেই রাস্তার ফুটপাথে নানারকম সুন্দর ডিজাইন দিয়ে আঁকা টাইল দিয়ে ঢাকা, রাস্তার পাশে অনেক বাড়ীর দেয়ালে ছবি আর ফ্রেস্কো আঁকা। অনেক গোলচক্কর চারিদিকে, প্রায় প্রত্যেক গোলচক্করেই বিশাল বিশাল সুদৃশ্য স্ট্যাচু। যেন কোন এক মহান শিল্পীর সৃষ্টি এই শহর।

বড় বড় ছাদখোলা লাল দোতলা বাস ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় সরু neighbourhood এর ভেতর দিয়ে ট্রাম চলে যাচ্ছে, দেখে মনে হয় আমরা মধ্যযুগে ঢুকে পড়েছি।

ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে Iberian peninsula তে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে এই ছোট্ট রাজ্য পর্ত্তুগাল প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সুদূর ১১৪০ সালে, তারপরে সেখানকার রাজা রাজড়ারা নানা যুদ্ধ বিগ্রহ করে তাদের রাজ্য দক্ষিণে আরো বাড়িয়ে নেয়, যার মধ্যে ছিল বন্দর শহর লিসবন। ১৩৮৫ সালে লিসবন পর্তুগালের রাজধানী হয়। কিন্তু পর্ত্তুগাল বিখ্যাত হয় পনেরো আর ষোল শতাব্দীতে, যখন তাদের নৌসেনা এবং আবিস্কারকরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তাদের উপনিবেশ তৈরী করতে শুরু করে।

ওই সময়টা ছিল পর্ত্তুগালের স্বর্ণযুগ, এখন যাকে বলা হয় Age of Discovery – তখন পর্তুগাল হয়ে ওঠে পৃথিবীর এক দুর্দ্ধর্ষ ঔপনিবেশিক শক্তি। লিসবনের টাগোস নদীর মোহনার তীরে Belem District এর সব iconic ঐতিহাসিক landmark ওই সময়ই তৈরী হয়। তাদের মধ্যে আছে World Heritage site Belem Tower, Discovery Monument আর Jeronimos Monastery, যা আজ আমরা দেখবো।

নুনু আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল একটা Viewing point এ – যার নাম স্থানীয় ভাষায় Meraduro – সেখানে অনেক ওপর থেকে নীচে দেখা যায় ছবির মত সুন্দর ছড়ানো শহর, বাগান, ঘরবাড়ী, রাস্তা।

আমাদের পরবর্ত্তী গন্তব্য হলো বিখ্যাত Jeronimos Monastery, যার ভিতরে আছে বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাবিক আবিস্কারক (explorer) ভাস্কো ডা গামার কবর। ছোটবেলায় ইতিহাসের বইতে ১৪৯২ সালে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে Cape of good hope পেরিয়ে তাঁর ভারতবর্ষের গোয়া তে পৌঁছবার কাহিনী পড়েছি।

Jeronimos Monastery র বিশাল imposing স্থাপত্য চোখে পড়ার মত। ভাস্কো ডা গামা ভারত থেকে Spice trade শুরু করেন, এবং সেই ব্যবসা থেকে যে বিশাল অর্থ উপার্জ্জন হয়, তা অনেকটাই খরচ করে Jeronimos Monastery তৈরী হয় – ভাস্কো ডা গামার সফল ভারত অভিযান এর memorial হিসেবে। এই বিশাল উপাসনা গৃহতে পর্তুগালের রাজা রাজড়াদের সাথে ভাস্কো ডা গামাকেও সন্মানের সাথে সমাধিত করা হয়।

ভাস্কো ডা গামা গোয়াতে পর্তুগীজ সরকারের ভাইসরয় হয়েছিলেন, শোনা যায় ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়, এবং কোচিতে প্রথমে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। পরে পর্তুগীজ সরকার তাঁর দেহ লিসবনে স্থানান্তরিত করেন, যদিও কোচিতে St Francis Church এও তাঁর একটা সমাধিস্থল (Memorial) এখনো আছে।

Jeronimos Monastery র সামনে দর্শনার্থীদের বিশাল লম্বা লাইন। নুনু আমাদের বলল, “তোমরা লাইনে দাঁড়িওনা, কেননা Monastery র হলে ঢোকার জন্যে কোন টিকিট লাগেনা, ওই হলো দোতলায় মিউজিয়ামে যাবার লাইন। তোমরা হলে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে পাশে এখানকার একটা বিখ্যাত Pasties এর দোকান আছে, সেখানে গিয়ে কফি নিয়ে একটু বসতে পারো। ঠিক দুই ঘণ্টার মধ্যে বাসে ফিরে এসো কিন্তু।”

Monastery র হলঘরে ঢুকে দেখি সেখানে অনেক লোক, একটা মৃদু গুঞ্জন চারিদিকে। দেয়ালে বড় বড় Oil Painting টাঙানো, রঙীন কাঁচের ওপর ছবি আঁকা জানলা। খুঁজে খুঁজে ভাস্কো ডা গামার শায়িত মর্মর মূর্ত্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পনেরো শো খ্রীষ্টাব্দের শেষে Age of discovery র সময় তিনি ছিলেন পর্তুগালের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, এক অন্যতম নায়ক। এখানে ভাস্কো ডা গামার মর্মর মূর্ত্তি দেখে ধারণা হয় তিনি ছোটখাটো লোক ছিলেন, মুখ চোখ তীক্ষ্ণ, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। দুই হাত ওপরে নমস্কারের ভঙ্গীতে তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন।

সেদিন Jeronimos Monastery তে ওই হলঘরে ভাস্কো ডা গামার শায়িত মর্মর মূর্ত্তির সামনে চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই স্কুল জীবনের দিন গুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল অন্ধকার রাত্রে ঝড়ের উত্তাল সমুদ্র, জাহাজ ডুবির ভয়, নাবিকদের কোলাহল, আর এই সব ছাপিয়ে ভাস্কো ডা গামার সাহস, আত্মবিশ্বাস আর নেতৃত্ব দেবার অপরিসীম ক্ষমতা।

মূর্ত্তির তলায় দুর্বোধ্য পর্তুগীজ ভাষায় কি সব লেখা আছে দেখলাম।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব পর্তুগালে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল… বা ওই ধরণের কিছু নাকি?

কি জানি, হবেও বা।

Vasco Da Gama – in Jerominos Monastery ৩ – লিসবনের গজা

Jeronimos Monastery থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা পেরিয়ে সারি সারি দোকান, একটু হেঁটেই পেয়ে গেলাম সেই বিখ্যাত গজার দোকান, নুনু আমাদের যার কথা বলেছিল। বাইরে বিশাল সাইনবোর্ড Belem Pasties, আর রেস্টুরেন্টের ভেতরে বিশাল ভীড়। ঢুকে কোনমতে একটা টেবিল পাওয়া গেল। ইউনিফর্ম পরা ওয়েটাররা ট্রে হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে রেস্টুরেন্টটা বেশ নামী।

যাই হোক কফি আর গজা অর্ডার দিয়ে বসে আছি তো আছিই। এদিকে নুনু বলে দিয়েছে দুই ঘন্টার মধ্যে ফিরতে, তাই বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আমরা। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমাদের ওয়েটারের নাম ফার্নান্ডো। আমি বার দুয়েক গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছি আর কত দেরী ভাই, সে আমাদের কোন পাত্তা না দিয়ে ট্রে হাতে ব্যস্ত ভাবে দূরে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মহা মুস্কিল তো? এই লিসবনের গজা খাওয়া আমাদের কপালে নেই মনে হচ্ছে।

যাই হোক একটু পরে আবার ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘুরে বেড়ানো ফার্নান্ডো কে গিয়ে যেই “এত দেরী হচ্ছে কেন ভাই” জিজ্ঞেস করেছি, মনে হলো আগুণে যেন ঘি পড়লো। ছোটখাটো বেশ সুঠাম চেহারার ছেলেটি হঠাৎ হেড অফিসের বড়বাবুর মত তেলেবেগুণে জ্বলে উঠে তার হাতের ট্রে টা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো~

Will you take my place?

ফার্ণান্ডো কে হঠাৎ ওই ভাবে ফেটে পড়তে দেখে আমার সেদিন খুব দুঃখ হয়েছিল। নানা কারণে আমাদের অনেকের মনেই জমতে থাকে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ। কাজের চাপ, নানাবিধ অসন্মান, গ্লাণি, সম্পর্কের টানাপোড়েন। হয়তো তার ভিতরে নিশ্চয় ক্রমশঃ জমে উঠছিল অনেক অস্থিরতা, অসহায়তা, তা আমার সামান্য একটা কথায় মুহুর্ত্তের মধ্যে ফুঁসে বেরিয়ে আসে।

পরক্ষনেই অবশ্য সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, আমিও হেসে তার কাঁধে হাত রেখে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম।

কিন্তু ঘটনাটা আমি আজও ভুলতে পারিনা। Abba র সেই বিখ্যাত Fernando গান টা শুনলে আমার এখনো লিসবনের সেই ফার্নান্ডো ছেলেটিকে মনে পড়ে। গানের সেই ফার্নান্ডো ছিল তার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যুবক সৈনিক, এখন তার বয়স হয়েছে, তার মাথায় এখন পাকা চুল। তবু এই পরিণত বয়সে এসেও সে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভোলেনি, সেই বারুদের গন্ধ, বোমার আওয়াজ সে এখনো ভুলতে পারেনা।

There was something in the air that night/

The stars were bright, Fernando/

They were shining there for you and me/For liberty, Fernando

আমাদের এই ওয়েটার ফার্ণান্ডো ছেলেটিও সৈনিক। তবে সে হলো জীবনযুদ্ধের সৈনিক।

জানিনা সে কেমন আছে।

একটু পরেই আমাদের টেবিলে কফি আর রসে ভাজা খাস্তা গজা দিয়ে গেল সে।

তবে বলতে দ্বিধা নেই, সেই গজা খেয়ে আমার বেশ খারাপ লেগেছিল, খুবই আশাহত হয়েছিলাম আমি। ছোটবেলায় আমাদের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ীতে মা আর জ্যেঠিমার তৈরী খাস্তা গজার সাথে এর কোন তুলনাই হয়না।

ছোটবেলার সেই গজার স্বাদ এখনো আমার জিভে লেগে আছে।

মা আর জ্যেঠিমা যদি লিসবনে এসে একটা গজার দোকান খুলতেন…

লিসবনে গজার দোকান

Subhadra and I at the Discovery monument, Belem, Lisbon

-

ইন্দ্রজিৎ নাম হলো, ইন্দ্রে নাহি জিতে

১) আমার জন্ম

তিন বছর আগে মা’র প্রথম সন্তান কাশীতে চিকিৎসার গাফিলতিতে মারা যায়। তাই আমার জন্মের সময় বাবা আর কোন রিস্ক নেন্নি, তিনি মা’কে কাশীতে দিদিমার কাছে না পাঠিয়ে কলকাতায় আমাদের মনোহরপুকু্রের বাড়ীতে রেখেছিলেন, এবং তখনকার সময়ের একজন নামকরা ডাক্তার ডঃ স্বদেশ বোস মা’কে দেখেছিলেন।

সেই মনোহরপুকুরের বাড়ীতেই ১৯৪৬ সালে দোলপূর্ণিমার দিন ১৭ই মার্চ (রবিবার) বিকেলে আমি জন্ম নিই।

আমার জন্মের সময় মা’র নিজের শ্বশুর শ্বাশুড়ি ছিলেননা, তাঁরা তখন দুজনেই মারা গেছেন, পাটনা থেকে তাঁর খুড়শ্বাশুড়ী – বাবাদের কাকীমা, আমাদের পাটনার দিদা – আর মা’র আপন দিদি ভগবতী – সবার ভাগুদি – এসে ছিলেন মা’র পাশে।

বাবার ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিল, তাঁর একটা ছোট ডায়েরীতে ১৭/৩/৪৬ তারিখের পাতায় আমার জন্ম নিয়ে লেখা ছিল “Khoka born to Saraswati at 3.15pm”!

আমি নাকি জন্মাবার পরে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদিনি। সেটা ডাক্তার স্বদেশ বোসের কাছে একটা বিপদের কারণ ছিল, কেননা শিশু জন্মাবার পরে না কাঁদলে তার ফুসফুসে বাতাস না যাবার ফলে তার মৃত্যু হবার সম্ভাবনা। তিনি নাকি ক্রমাগত আমায় উলটে ধরে আমার পিছনে অনবরত চাপড় মেরেছিলেন। বেশ কয়েকবার সেই চাপড় খেয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমি কেঁদে উঠি। এবং তার পরে আমার কান্না থামেনি, আমি নাকি সারা রাত কেঁদেছিলাম।

কিন্তু আমার কান্না আমার মা’র জন্যে ছিল খুব আনন্দের কারণ। অবশেষে তিনি মা হয়েছেন। সেই মাতৃত্বের আনন্দের সাথে কোন আনন্দেরই বোধহয় কোন তুলনা হয়না।

স্বদেশ বাবু নাকি সেদিন পরে কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বলেছিলেন, “আজ একটা difficult case ছিল। বাচ্চাটা প্রায় যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যায়নি, বেঁচে গেছে।”

আমি এই পৃথিবীতে আমার প্রথম রাতের কান্নার কথা ভাবি মাঝে মাঝে। আমার জীবনের কান্নার কোটা সেদিনই অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে, এটাই যা সুখবর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে পৃথিবীর বুকে একটা শান্তির বাতাবরণ নেমে আসে। ওই সময় (১৯৪৬-১৯৬৪) সারা পৃথিবীতে জন্মের হার হঠাৎ বেড়ে যায়, শুধু ১৯৪৬ সালেই প্রায় ৭৫ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। যুদ্ধ পরবর্ত্তী এই Population explosion কে baby boom বলা হয়, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের এই প্রজন্মের নাম হলো Baby boomers!

এই লেখা লিখবার সময় (২০২১ সালে) আমাদের প্রজন্মের সবার পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে, আমাদের Baby boomer দের বয়স এখন পঁচাত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রজন্ম হিসেবে আমরা আগের প্রজন্মের লোকেদের থেকে বেশী শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল, কর্মঠ আর পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ।

যুদ্ধ পরবর্ত্তী শান্তির পৃথিবীতে যখন জীবনের নানা ক্ষেত্রে একটা বিশাল পরিবর্ত্তনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল, সেই সময় জন্মাবার জন্যে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান বলেই মনে হয়।

২) The great Calcutta killing – আগস্ট ১৬, ১৯৪৬

আমার জন্মের আগে থেকেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের সাথে দুটো রাজনৈতিক দলের – কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ – দেশের স্বাধীনতা এবং দেশভাগ নিয়ে আলোচনা চলছে। মুসলিম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান দের জন্যে আলাদা দেশ চায়। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হচ্ছেনা।

মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ জিন্না সাহেব ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত প্ল্যান নাকচ করে ১৬ই আগস্ট Direct Action Day হবে ঘোষনা করলেন।

বাংলায় তখন মুসলীম লীগের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সুরাবর্দ্দী। ঠিক হলো কলকাতায় মনুমেন্টের পাশে ময়দানে মুসলমানদের বিক্ষোভ সভা হবে।

আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হচ্ছে, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হবে ধরে নিয়ে অনেকেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমার এক মাস বয়েসে – এপ্রিল ১৯৪৬ – পাটনার দিদা মা আর আমাকে নিয়ে পাটনায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। একমাস পরে মে মাসে বাবা এসে আমাদের কলকাতা নিয়ে এলেন, কিন্তু তখন কলকাতার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে এগোচ্ছে। অনেকেই আর কলকাতায় থাকতে সাহস পাচ্ছেনা।

বাবা তখন আমায় আর মা’কে নিয়ে দিদিমার কাছে কাশীতে রেখে এসেছিলেন।

তার কিছুদিন পরে ১৬ ই আগস্টে Direct Action day তে মনুমেন্টের ওই বিক্ষোভ সভার পরে সারা শহরে দাঙ্গা আর মারামারি খুনোখুনি শুরু হয়েছিল। পরে শোনা যায় যে মুসলমান গুন্ডারা আগে থেকেই হিন্দুদের মারার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

প্রথমে মার খেয়ে কিছুদিন পর থেকে হিন্দুরাও নৃশংস ভাবে মুসলমান দের হত্যা করতে শুরু করে।

মাসী (মা’র ভাগুদি’) আর মেসোমশায় তখন থাকতেন মৌলালীর কাছে তাঁদের সার্পেন্টাইন লেনের বাড়ীতে। সেই জায়গাটা মুসলমান পাড়া, তাই বাবা পুলিসের গাড়ী নিয়ে সেখানে গিয়ে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে আনেন।

৩) আমার মুখে ভাত আর নামকরণ

দাঙ্গা শেষ হবার পরে বাবা মা’কে আর আমাকে কাশী থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন। আমার মুখে ভাত অনুষ্ঠান হলো মনোহরপুকুর রোডের বাড়ীতে। অনেকে এসেছিলেন, বাবার বন্ধুরা – বাণীবাবু, ভাষিবাবু, বীরেনদা’ । তাছাড়া অনেক আত্মীয়স্বজন, পাটনা থেকেও অনেকে।

মামা আমায় ভাত খাইয়েছিলেন।

সেই অনুষ্ঠানে আমার নামকরণ হয়েছিল। সেটা একটা বেশ মজার গল্প।

বাবার ডায়েরীতে এই নিয়ে লেখা আছে~

——————

মান্টুর অন্নপ্রাশনের সময় ওর নাম রাখার কথা হওয়াতে আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধু ক্ষিতীশ রায় (বাণী) প্রস্তাব করলো যে লটারী করা হোক্।

ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে যার যেরকম ইচ্ছে নাম লেখা ঠিক হলো। দু’টো করে নাম প্রত্যেকে লিখবে ঠিক হলো। কাগজগুলো মুড়ে একটা বাটিতে রেখে মান্টুর সামনে রাখা হলো। ছোট ছোট হাতে মান্টু খপ্ করে তার মধ্যে থেকে একটা কাগজ তুলে নিলো।

সেটাই অঞ্জুর রাখা নাম – “ইন্দ্রজিৎ”~

অঞ্জু (অঞ্জনা) হল আমার জ্যাঠতুতো দিদি (দিদিভাই) – তখন তার আট বছর বয়েস।

———————-

মা গল্প করতেন যে সবার নাম লেখা কাগজ যখন বাটিতে রাখা হয়ে গেছে, তখন দিদিভাই নাকি ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে “আমিও একটা নাম দেবো” বলে ছুটতে ছুটতে নেমে আসে।তাই দিদিভাইয়ের দেওয়া কাগজটা বোধ হয় সবচেয়ে পরে আসায় সবচেয়ে ওপরে ছিল। তাই সেটাই আমি তুলে নিই। কিংবা এমনও হতে পারে আমি হয়তো ওই নামটা তুলিনি, কিন্তু মা’র হয়তো ওই নামটাই ভাল লেগেছিল? সে যাই হোক্, ইন্দ্রজিৎ নামটাই আমার সাথে সারা জীবনের মত সেঁটে গেল। আমার অন্য কোন নামের কথা আর ভাবতেই পারিনা।

এই নিয়ে বাবা একটা ছোট্ট কবিতাও লিখেছিলেন।

———

নামযশ যত কিছু/ ওঠে লটারীতে/ইন্দ্রজিৎ হলো নাম/ইন্দ্রে নাহি জিতে/

———

-

যাও এবারের মত তোমায় ছেড়ে দিলাম ~

২৮শে মার্চ, ২০১৮।

আজ আমাদের ভিয়েতনামে শেষ দিন। এখান থেকে আমরা যাচ্ছি কাম্বোডিয়ার সীম রীপে আঙ্কোর ওয়াট মন্দির দেখতে।

সকালে হোটেল থেকে চেক আউট করে হানয় এয়ারপোর্টে যাবার পথে দুই জায়গায় আমাদের গাইড টুয়ান আমাদের নিয়ে যাবে, প্রথমে হো চি মিনের mausoleum, যেখানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত, তার পরে সেখান থেকে কাছেই Single pillar pagoda, এই দুটো জায়গা দেখার পরে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে কাম্বোডিয়ার সীম রীপের ফ্লাইট ধরবো।

হো চি মিনের Mausolem শহরের একটা কেন্দ্রস্থলে, সেখানে চারিদিকে নানা সরকারী অফিস বিল্ডিং, পার্লামেন্ট, প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ী ইত্যাদি।মিলিটারীর ছড়াছড়ি চারিদিকে। বিশাল প্রাঙ্গন সামনে, অনেকটা হেঁটে ভেতরে ঢুকতে হলো, বেশ ভীড়, লম্বা লাইন। রাইফেল হাতে মিলিটারী গার্ড রা দরজায় দাঁড়িয়ে, sunglass পরা চলবেনা, মাথায় টুপি পরা থাকলে মৃত নেতা কে সন্মান জানানোর জন্যে তা খুলে ঢুকতে হবে। এই সব নিয়ম মেনে সবাই লাইন দিয়ে ঢুকছে, সারা জায়গাটা অত লোক থাকতেও বেশ নিস্তব্ধ।

ছোট একটা ঘরে কাঁচের বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছেন হো চি মিন। ওইটুকু দেশের ওরকম একজন দুর্দ্ধর্ষ নেতা, USA র মত এক প্রবল প্রতিপক্ষ কে যুদ্ধে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন। জানি তিনি মৃত তবু তাঁর এই ঘুমন্ত মুখের মধ্যেও একটা কঠিন ভাব, মনে হচ্ছে বেশ জীবন্ত তিনি, এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, একটু আওয়াজ হলেই হয়তো ঘুম ভেঙে উঠে বসবেন। তাঁকে এত কাছ থেকে দেখে গায়ে বেশ কাঁটা দিচ্ছিল।

আমরা লাইন করে কাঁচের বাক্স প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এলাম।

সেখান থেকে কাছেই One pillar pagoda সেখানে টুয়ানের সাথে আমরা হেঁটে পৌঁছে গেলাম। এখানে চারিদিকে জলের moat এর মধ্যে থেকে উঠে এসেছে একটি column এর ওপরে তৈরী নারী বুদ্ধের (female Buddha) মন্দির, আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দর্শন করে এলাম।

হানয় এয়ারপোর্টে দেবযানীর পাসপোর্ট দেখে চেক ইন কাউন্টারের লোকটি বলল আপনার পাসপোর্টে তো দেখছি দুটো ফাঁকা পাতা নেই। নিয়ম হলো দুটো ফাঁকা পাতা না থাকলে তো আপনাকে প্লেনে উঠতে দেওয়া যাবেনা।

এ আবার কি নিয়ম?

প্রদোষ আর দেবযানী হলো কানাডার নাগরিক, তাদের মেয়েরা থাকে আমেরিকায়, কাজে এবং বেড়াতে তারা সারা পৃথিবীতে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ভূপর্য্যটক আখ্যা দেওয়া যায়। তাদের পাসপোর্টের পাতা খুব তাড়াতাড়ি স্ট্যাম্পে র ছাপে ভরে ওঠে, সুতরাং দেবযানীর পাসপোর্টে দুটো ফাঁকা পাতা না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

দেবযানী বেশ বলিয়ে কইয়ে মেয়ে, তার ওপরে সে আবার খুব সুন্দরী , হানয় এয়ারপোর্টের কাউন্টারের লোকটিকে সে সহজেই বশ করে প্লেনে উঠে পড়লো।

কিন্তু তার পরে কাম্বোডিয়ার সীম রীপ এয়ারপোর্টে পৌঁছে তো এক বিরাট ঝামেলা। আমাদের সবার visa on arrival stamped হয়ে গেল , এদিকে প্রদোষ বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু দেবযানীর পাসপোর্টে পাশাপাশি দুটো ফাঁকা পাতা না থাকায় তাকে কিছুতেই এয়ারপোর্টের Immigration officer রা বাইরে বেরোতে দিচ্ছেনা। আমরা দেখছি ম্লান মুখে দেবযানী দু’জন অফিসারের সাথে একবার এদিক আর একবার ওদিকে যাচ্ছে, বুঝলাম ওকে জেরা করা হচ্ছে কেন সে এই পাসপোর্ট নিয়ে দেশে ঢোকার চেষ্টা করছে? কি তার উদ্দেশ্য? সে কি নিয়ম জানেনা?

ওদিকে বাইরে আমরা সবাই অধীর অপেক্ষায়। প্রদোষের মুখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ।

শেষ পর্য্যন্ত দেবযানীকে অবশ্য ছেড়ে দিলো একজন senior officer, কিন্তু পরে তার মুখে সেই harrowing অভিজ্ঞতার গল্প শুনে মনে হয়েছে যে এক সময় সত্যিই তার মনে হয়েছিল যে তাকে কাম্বোডিয়া ঢুকতে দেওয়া হবেনা, তাকে ফিরে যেতে হবে।

বেশ কিছু দিন পরে দেবযানী বেশ মজা করে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল আমাদের।

তার গল্পে দু’জন চরিত্র, একজন মিনমিনে রোগা পাতলা জুনিয়র assistant, আর একজন মোটাসোটা বেঁটেখাটো হাট্টা গাঁট্টা সিনিয়র অফিসার।

গল্পটা এই রকম –

———————

মিনমিনে বললো ম্যাঁও ফ্যাঁও ক্যাঁও চ্যাঁও…

আমি দেবযানীকে বললাম তার মানে কি?

দেবযানী বললো ও বললো, “দেখুন না স্যার এই মেয়েটি নিশ্চয় আমাদের দেশে স্পাই করতে এসেছে এ কে ঢুকতে দেওয়া যায়না স্যার…”

হাট্টা গাঁট্টা গম্ভীর হয়ে বললো “হাঃ কাঃ ফাঃ মাঃ !”

আমি বললাম তার মানে?

দেবযানী এই সব কথার মানে সব বুঝতে পারছে, সে বললো লোকটা আমায় জিজ্ঞেস করছে আমি এই নিয়ম টা জানি কি না? আমি তো অনেক করে বুঝিয়ে বললাম না স্যার বিশ্বাস করুন আমি এই সব নিয়ম জানিনা, আমি স্পাই নই স্যার, আমি আর আমার বর আপনাদের এই সুন্দর দেশ ঘুরে দেখতে এসেছি, আমরা ট্যূরিস্ট…

মিনমিনে মিনমিন করে বললো কুঁচু মুঁচু ফুঁচু হুঁচু…

আমি বললাম তার মানে? সে বললো বুঝলেনা ও বললো, “স্যার এর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না , এই মেয়েটা কে ঢুকতে দিলে দেশের একটা বড় বিপদ হয়ে যাবে।”

এই রকম কিছুক্ষণ চলার পরে হাট্টা গাঁট্টার বোধ হয় একটু মায়া হলো। সে বললো “ফঃ হঃ ফঃ খঃ!

দেবযানী বললো তার মানে হচ্ছে “ঠিক আছে যাও এবারের মত তোমায় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু আর যেন কোনদিন এরকম ভুল না হয়!”

——————————–

দেবযানীর এই গল্পটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটা প্যারোডি ছিল তাতে এক বাঙাল জমিদার সব চেয়ে বেশী চাঁদা দিয়েছেন বলে পাড়ার নাটকে আলেকজান্ডারের রোল টা তাঁকে দিতেই হয়েছে, আর তিনিও তাঁর মত করে নাটকের সব সংলাপ বলে যাচ্ছেন সইত্য সেলুকস কি বিচিত্তির এই দ্যাশ ইত্যাদি…

তো এক সময়ে স্টেজে চন্দ্রগুপ্ত কে নিয়ে সেনাপতি Antigones এর প্রবেশ।

জমিদার – অ্যা্ন্টি গনশা, এডা কেডা?

সেনাপতি – মহারাজ এই যুবক একজন গুপ্তচর, আমাদের শিবিরের বাইরে সন্দেহজনক ভাবে আনাগোনা করছিল, তাই তাকে আপনার সামনে ধরে নিয়ে এসেছি।

জমিদার – গুইপ্তচর? এ রে বন্দী কর্~

চন্দ্রগুপ্ত – আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না সম্রাট!

জমিদার – ও তুমি দ্যাখতেসি বীর! হঃ, ব্যাটাকে ছাইড়্যা দে…

দেবযানীর গল্পে ওই হাট্টা গাঁট্টা অফিসার হলেন আলেকজেন্ডার, আর দেবযানী হলো female বুদ্ধর মতো female চন্দ্রগুপ্ত !

-

টাঙ্গাইলে জ্যাঠামশায়ের সাথে কিছুক্ষণ (১৯৮১ )

আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় দীনবন্ধু ভৌমিকের এক মেয়ের (বাবাদের পিসীর) ময়মনসিংহে বিয়ে হয়। তিনি, এবং তাঁদের দুই ছেলে দেশভাগের পরে ভারতে আসেন নি, দু’জনেই ভিটে মাটির টানে পূর্ব্ব বাংলায় রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের বড় ছেলে (পূর্ণ রায়) ছিলেন ডাক্তার, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ষোড়শী নিঃসন্তান ছিলেন।

আর তাঁদের ছোট ছেলে (সুশীল রায়) ছিলেন উকিল, তিনি টাঙ্গাইল কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। তাঁর দুই ছেলে তারাপদ (কবি তারাপদ রায়) আর বিজন দুজনেই কর্ম্মসূত্রে কলকাতায় চলে এলেও তিনি আসেন নি, স্ত্রী মারা যাবার পরে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি টাঙ্গাইলেই নিজের ভিটেয় থেকে যান।

তারাপদ দা’র বাবা সম্পর্কে ছিলেন আমার বাবা কাকাদের পিসতুতো দাদা, আমার সুশীল জ্যাঠামশায়।

ভাদরা যেতে না পারলেও ১৯৮১ সালে আমি একবার টাঙ্গাইলে গিয়ে সুশীল জ্যাঠামশায়ের সাথে দেখা করে এসেছিলাম। সেই ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে বেশ hostile পরিবেশে তিনি শুধুমাত্র ভিটে মাটির টানে জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ একা একজন প্রৌঢ়া বিধবা কাজের মহিলার উপর নির্ভর করে থেকে গিয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়ের বাংলাদশে থেকে যাবার অভিজ্ঞতা অবশ্য বিয়োগান্ত হয়নি। টাঙ্গাইলে নিজের বাড়ীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।তাঁর সাথে টাঙ্গাইল শহরে গিয়ে দেখা করা নিয়ে নীচের এই লেখাটি।

———-

আমার বাবার শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে প্রাক স্বাধীনতা যুগের পূর্ব্ববঙ্গের নানা শহরে, তাঁর মুখে সেই সব জায়গার নানা গল্প শুনেছি, পূর্ব্বাচল নামে তাঁর স্মৃতিকথায় ও সেইসব জায়গার সুন্দর বর্ণনা আছে।

ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম…

বাবার লেখা পড়তাম আর ভাবতাম এই সব জায়গায় কি কোনদিন আমার যাওয়া হবে?

১৯৮১ সালে বাংলাদেশে যাবার সেই সু্যোগ এসে গেল। বাঙাল পরিবারে জন্ম, তাই বাংলাদেশ আসার সু্যোগ পেয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েছিলাম মনে পড়ে। ওই দেশটার সাথে আমার একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক যেন রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR) বাংলাদেশে কলেরা আর আমাশা এই দুই রোগ আর মহামারী নিয়ে রিসার্চ করছে, তারা IBM system ব্যবহার করে বাংলাদেশে র নানা গ্রামে আর শহরে জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত sample demographic database তৈরী করবে। সেই কাজে সাহায্য করার জন্যে IBM India থেকে একটা assignment পেয়ে আমি তাদের সাথে বছর খানেক বাংলাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।কাজের সূত্রে সেই এক বছর বাংলাদেশের নানা শহর দেখা হয়েছিল, অনেক লোকের সাথে আলাপ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঢাকায় যখন বেশ কয়েকবার যাতায়াত এবং বেশ কিছু দিন থাকা হয়ে গেছে, তখন মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গ্রাম ভাদরা গ্রাম টা ঢাকা থেকে খুব একটা দূর নয়, একবার সেখানে ঘুরে এলে বেশ হয়।

কিন্তু আমি তো জায়গাটা কোথায় জানিনা, কেই বা আমায় সেখানে নিয়ে যাবে, আর সেখানে গেলেই বা নিজের পরিচয় কি দেবো, সেখানে আমার অভ্যর্থনা কেমন হবে এই সব ভেবে সেখানে যাবার আশা পরিত্যাগ করেছি।

তার পরে এক দিন মনে হলো ভাদরা না হোক, অন্ততঃ টাঙ্গাইল গিয়ে জ্যাঠামশায়ের সাথে একবার দেখা করে আসি, উনি একা একা কেমন আছেন দেখে আসি, আর তিনি হয়তো আমায় ভাদরা যাবার ব্যাপারে সাহায্যও করতে পারেন। ভাদরা গ্রাম শুনেছি টাঙ্গাইল থেকে খুব একটা দূরেও নয়।

দেশভাগের সময় টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ছিল। এই ১৯৮১ সালে এখন টাঙ্গাইল একটি জেলা।

তারাপদ দা’র কাছ থেকে direction নিয়ে এসেছিলাম। এক রবিবার দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম।

ঢাকার বাইদুল মুকারাম মসজিদের কাছে বাস স্ট্যান্ড, সেখানে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে, সেই সব বাসের গায়ে বড় বড় করে বাংলায় লেখা আরবী ভাষায় কোরানের বাণী, “বিসমিল্লা রাহমানুর রাহিম”, “লা ইলা ইল্লাল্লাহ” ইত্যাদি।

রবিবার দুপুরে মাগরেব এর নমাজ সবে শেষ হয়েছে, রাস্তায় চারিদিকে লুঙ্গী পরা মাথায় টুপি দাড়িওয়ালা ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান লোকেদের ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে আমি বিধর্ম্মী হিসেবে নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত, সবাই ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাচ্ছে, এদের ধর্ম্মে নাকি বলে বিধর্ম্মী কে মারলে বেহেস্তে যাবার রাস্তা সুগম হয়। আমায় দেখে এই সব ধর্ম্মপ্রাণ লোকেদের মনে নিজেদের বেহেস্তে যাবার পথ সুগম করার ইচ্ছে জাগছে কিনা কে জানে?

গা টা বেশ ছমছম করছে, মনের ভেতরে বেশ একটা শিরশিরানি ভয় টের পাচ্ছিলাম।

কাজটা কি ঠিক করছি?

ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল খুব দূর নয়, বাসে দুই ঘন্টার পথ।

টাঙ্গাইলের বাস খুঁজে উঠে বসে পড়লাম। ছুটির দিন দুপুর, বাস ফাঁকাই পেলাম। পিচের রাস্তা তেমন চওড়া না হলেও বেশ মসৃণ, শহর ছাড়িয়ে একটু পরেই দু’দিকে চোখে পড়ল অবারিত প্রান্তর, দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিছু I গ্রাম আর জনপদ আসে, সেখানে বাড়ীর দেয়ালে নানা ধরণের লিখন, “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী”, কিংবা “কাদের সিদ্দিকির হুলিয়া, নিতে হবে তুলিয়া” ইত্যাদি।

বট, অশ্বথ, ছাতিম, তেঁতুল, আম জাম, কাঁঠাল, আরও কত নাম না জানা গাছের ডাল পালা দুই পাশ থেকে এসে রাস্তার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ছায়া ফেলে। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে পথের ধারে কলাবাগান, কিছু ছোট পুকুর, ছোট বাড়ী, অসংখ্য নারকেল গাছ।

বেলা তিনটে নাগাদ টাঙ্গাইল বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে রিক্সা নিলাম। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে বেশ অবাক হলাম। রিক্সাওয়ালা একেবারে অবিকল তারাপদ দা’র মত করে কথা বলছে, এক সুর, এক উচ্চারণ, এক কথা বলার ভঙ্গী। একেই বোধ হয় বলে স্থানমাহাত্ম্য।

টাঙ্গাইল শহরে সবাই ওই ভাবেই কথা বলে নাকি?

তারাপদ দা’র direction থাকায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ী বাস স্ট্যান্ড থেকে কাছেই, খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগলোনা। রাস্তার ওপরেই একতলা ছোট বাড়ী। রাস্তার উল্টো দিকে একটা বিরাট পুকুর। বাড়ীর সামনে বারান্দায় আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে (বোধ হয় মার্চ্চ মাস, তখনও অল্প শীত) জ্যাঠামশায় আরামকেদারায় বসে রোদ পোয়াচ্ছেন, এই দৃশ্যটা এখনো চোখে ভাসে। আমায় দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন। বাবা আর দাদুর নাম বলতেই চিনতে পেরে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

ছোটখাটো চেহারা, চোখে ঘষা কাঁচের চশমা, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তবু মনের জোর আর সাহস সাঙ্ঘাতিক, দুই ছেলে পাশে নেই, স্ত্রীও গত হয়েছেন, বয়স হয়েছে, তবু একা একা এক বয়স্কা কাজের মহিলার ওপরে নির্ভর করে তিনি টাঙ্গাইলে থেকে গেছেন।

বান্ধবহীন স্বজনহীন জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে জ্যাঠামশায় আমায় পেয়ে খুব খুসী হয়েছিলেন বুঝেছিলাম, অচেনা হলেও আমি তো ঘরের লোক, হাজার হলেও রক্তের সম্পর্ক। আমার কাছ থেকে পরিবারের কে কোথায় আছেন সব খবরাখবর নিলেন। মামা রা দুজনেই (ব্রজবন্ধু, জগদবন্ধু) চলে গেছেন সে কথা জানেন, আমার বাবাও যে অল্পবয়েসে গত হয়েছেন সে খবরও পেয়েছেন জানালেন।

তারাপদ দা’র সাথে আমার যোগাযোগ আছে জেনে খুসী হলেন।

সেই বিধবা কাজের মহিলাও আমায় দেখে খুব খুসী। হাসিমুখে ঝকঝকে কাঁসার রেকাবী আর গেলাসে যত্ন করে আমায় বাড়ীর তৈরী নাড়ু, নিমকি সন্দেশ আর ঠান্ডা জল এনে দিলেন, ভেতরে শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে নানা গল্প করতে করতে খেলাম।

ঘন্টা দুয়েক ওঁদের সাথে বেশ কেটে গেল।

ভাদরা যাবার কথা তুললাম। কিন্তু বুঝলাম জ্যাঠামশায় এর ইচ্ছে নয় আমি ভাদরা যাই। ভাদরা যাবার ব্যাপারে উনি খুব একটা উৎসাহ দিলেন না। প্রথমতঃ গ্রামটা নাকি অগম্য, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। আলপথ ধরে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে যেতে হয়। আর বর্ষা কালে নৌকায়। তাছাড়া সেখানে আমাদের আর কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, আমায় দেখে ওখানকার স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে unfavourable (adverse, hostile) reaction হবার সম্ভাবনা বেশ প্রবল।

বাংলাদেশে এখন গ্রাম অত অগম্য এই যুক্তি আমি ঠিক মেনে নিতে না পারলেও তাঁর সাথে তর্ক করিনি। নিশ্চয় অন্য কোন কারণ ছিল, যা তিনি আমায় বলতে চান নি, যার জন্যে তিনি আমায় ভাদরা যেতে উৎসাহ দেন্নি, হয়তো ওখানে গেলে সত্যিই আমার কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা ছিল।

অন্ধকার হবার আগেই উঠলাম। তারপরে রিক্সা নিয়ে আবার বাসস্ট্যাণ্ড।

বারণ করা সত্ত্বেও জ্যাঠামশায় আমার সাথে বাস স্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত এসে পৌঁছে দিলেন। এখনও তিনি ওকালতি করেন বুঝলাম, কালো একটা কোট চাপিয়ে নিলেন বেরোবার আগে। বাস স্ট্যান্ডে অনেক পরিচিত লোক তাঁকে “চাচা কেমন আসেন?” বলে হেসে সালাম জানাচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, বললেন আমার ভাইপো। কলকাতা থেকে দেখা করতে এসেছে। বাসস্ট্যাণ্ড এর কাছে বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল, আমায় আঙুল তুলে দেখালেন, ছোটবেলায় তারাপদ দা’ ওই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। ওনার কবিতায় ওই স্কুলের উল্লেখ আছে, মনে পড়ে গেল।

তারপরে বাসে উঠে পড়লাম, জানলা দিয়ে দেখলাম জ্যাঠামশায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন, ঝলঝলে ট্রাউজার্স, গায়ে কালো কোট, তাঁকে দেখে বেশ দুঃখী, অসহায় আর একলা মনে হচ্ছিল, ইংরেজীতে যাকে বলে sad lonely and lost~

জ্যাঠামশায়ের ওই বাস স্ট্যান্ডে আমায় বিদায় জানানোর দৃশ্য টা আমার এখনও পরিস্কার মনে পড়ে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমায় আপন করে নিয়েছিলেন।

তার দুই এক বছরের মধ্যে টাঙ্গাইলেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

বাসে আসতে আসতে ভাবছিলাম কি হতো যদি শ্যামাপ্রসাদ না পারতেন, যদি কলকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গ পাকিস্তানে চলে যেতো?

১৯৪২ সালে ব্রজবন্ধু মারা গেছেন, আমাদের মনোহরপুকুরের বাড়ীতে তখন তাঁর ছেলেরা অর্থাৎ আমাদের বাবা কাকারা থাকেন। তাঁরা কি পাকিস্তানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতার বাড়ী বিক্রী করে বিহারে পাটনা বা রাঁচীতে বাস তুলে নিয়ে যেতেন?

বলা মুস্কিল।

পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশের) নাগরিক হলে আজ আমাদের কি অবস্থা হতো? আমরা কি “নিজভূমে পরবাসী” হয়ে মাথা নীচু করে থাকতাম?

বাসের ঝাঁকানীর মধ্যে এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি।

জানলার বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

-

এ আমার, এ আমার, এ আমার

মা ও ছেলে নভেম্বর, ২০১৭

মা’র ৯৪ বছর বয়েস হল, ক্রমশঃ আরো ক্ষীন আর দুর্ব্বল হচ্ছেন। সারাদিন বাড়ীতে বন্দী, লাঠি ধরে আস্তে আস্তে হাঁটেন। ভাই বোন সমবয়েসী খেলার সাথী এক এক করে সবাই চলে গেছেন, এখন তাঁরও ওপারে যাবার অপেক্ষা।

আমি মা’র একমাত্র সন্তান তাই তাঁর স্নেহের সিংহভাগ আমিই পেয়ে এসেছি। অবশ্য সেই স্নেহের উল্টোদিকে ছিল কঠোর শাসন আর পরের দিকে গভীর দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ, যার ভারও আমায় সারা জীবন একাই বইতে হয়েছে।

১৯৬৩ সালে খড়গপুরে হোস্টেলে যাবার সময়ে (আমার সেই প্রথম বাড়ী ছেড়ে একা থাকা)হাওড়া স্টেশনে আমায় তুলে দিতে এসেছিলেন মা আর বাবা। ট্রেণ ছেড়ে দেবার পরে অনেকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিলাম। দু’দিন পরে বাবার লেখা পোস্টকার্ড পেলাম। হাওড়া স্টেশনের পোস্ট অফিস থেকে সে দিন আমায় ট্রেণে তুলে দিয়েই লিখে পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন তোমাকে ছেড়ে তোমার মা খুব কাঁদছেন, তুমি ঠিকঠাক পৌঁছলে কিনা জানার জন্যে আমরা খুব উদ্বিগ্ন থাকবো, তাই এই চিঠি পেয়েই উত্তর দিও।

এবছর পূজা সংখ্যা দেশে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস “ঘটনাক্রমে” র এক জায়গায় বৃদ্ধা মা মোহিনী এবং তাঁর প্রৌঢ় এবং অসুস্থ ছেলে সুকুমার কে নিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

—————–

মোহিনী আর আগের মত চটপটে নন্, নানা ব্যথা বেদনা অস্থি সন্ধিতে বিকলতা, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। তাই তাঁর ছেলে সুকুমার যখন শেষ দুপুরে নার্সিং হোম থেকে ফিরলেন, তখন তিনি তেমন উদ্বেলিত হতে পারলেন না। তবে তাঁর মুখে এক অপরূপ হাসি ছিল। সুকুমার যখন তাঁর বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসলেন তখন মোহিনীর রোগা হাত সুকুমারের পিঠে বিচরণ করছে। কি খুঁজছে সেখানে কে জানে? কে জানে মায়ের হাত সন্তানের শরীরে বার বার নিজেকেই খুঁজে পায় কিনা। হয়তো হাত ও বিড়বিড় করে। এ আমার এ আমার এ আমার।

——————–

গল্পের মোহিনীর মত আমার মা ও এক কালে খুব চটপটে ছিলেন, সারা জীবন এ জি বেঙ্গলে চাকরী করেছেন, রোজ সকালে নিয়ম করে ভীড় বাসে চড়ে ডালহাউসী স্কোয়ারে অফিস গিয়েছেন, সন্ধ্যাবেলা রোজ ফিরেছেন ট্রামে। তাছাড়া বিশাল যৌথ পরিবারের অনেক দায়িত্ব সামলেছেন, নিকট এবং দূর সম্পর্কের দুঃস্থ আত্মীয়দের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। দেশের প্রায় সব তীর্থস্থানে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে তিনি এক আশ্চর্য্য সফল, ব্যস্ত এবং কর্ম্মবহুল জীবন কাটিয়েছেন।

ছোটবেলায় আমি মা’র সাথে দূরপাল্লার ট্রেণে করে অনেক ঘুরেছি। কখনও দিল্লী, কখনও পাটনা, কখনও কাশী। সেই সব ভীড় ট্রেণে unreserved কামরায় হুড়োহুড়ি করে আমার হাত ধরে মা কি করে যে ঢুকে জায়গা করে নিতেন, ভাবলে বেশ অবাক লাগে।

কিন্তু সেই মা এখন সারাদিন আমাদের পূর্ণ দাস রোডের বাড়ীর বারান্দায় জানলার সামনে একটা চেয়ারে একা চুপ করে বসে থাকেন। কথা বলার লোক নেই, বলার মত কোন কথাও নেই। কিছুদিন আগেও খবরের কাগজ আর দেশ পত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে কেবল গীতা নিয়ে পাতা উল্টোন্।

এখন আমি রোজ একবার মা’র কাছে বিকেলে যাই, মা’র পাশে বসে একসাথে চা খাই। পুরনো দিনের নানা কথা হয়। গল্পের মোহিনী র মতো মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোন।

কোন কাজে আটকে গেলে আজ যেতে পারছিনা বলার জন্যে মা’কে ফোন করি, কিন্তু আমার ফোন পেয়ে কিছু বলার আগে মা নিজেই জিজ্ঞেস করেন, “কি রে আজ আসতে পারবিনা? আজ কি হলো, শরীর ঠিক আছে তো?”

এই উদ্বেগ অবশ্য আমার বেশ ভালোই লাগে। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি।

একবার মনে আছে মা’কে নিয়ে এক ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে বাইরে হলে ডাক্তারের ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি। পাশাপাশি বসার জায়গা নেই, তাই মা’র থেকে J একটু দূরে বসেছি। আমার পাশের লোকটি উঠে গেলে একটু জায়গা হতেই মা, ছোটখাটো মানুষটি, ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে তীর বেগে কেউ আসার আগেই চলে এসে আমার পাশে বসে পড়লেন।

ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু এখনো ভুলতে পারিনা।

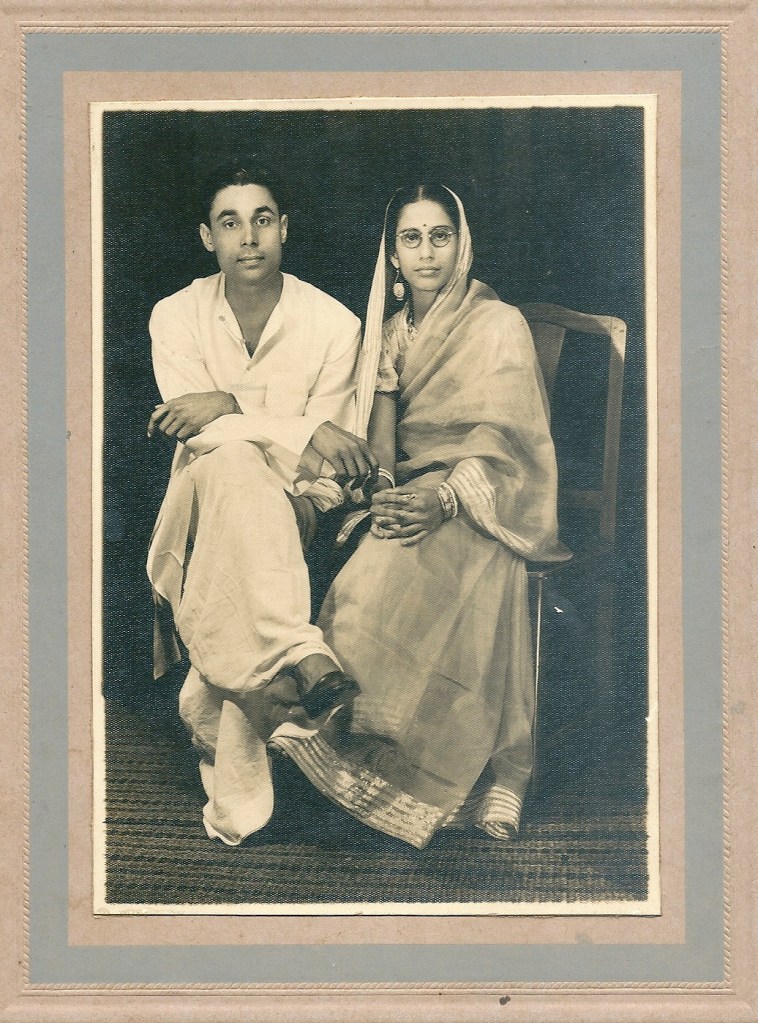

মা আর বাবা – বিয়ের পরে

মা ও আমি মাঝে মাঝে আমি আমার গাড়ীতে মা’কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোনদিন মাসতুতো বোন গার্গীর বাড়ী বাঁশদ্রোণী। কোনদিন মামাতো বোন মিনির বাড়ী কসবায়। এরকম আরো অনেক আত্মীয়স্বজন আর কাছের লোকের কাছে চলে যাই, খানিকক্ষন সময় কাটিয়ে আসি। মা বেশী কথা না বললেও তাঁর ভাল লাগে বুঝতে পারি। যাদের বাড়ীতে যাই তারাও খুব খুসী হয় মা’কে পেলে।

আমাদের যৌথ পরিবারে মা লতায় পাতায় সবার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁর একটা স্বাভাবিক তৎপরতা ছিল।

কিছুদিন আগে মা’কে বললাম চলো তোমাকে তোমার অফিস দেখিয়ে আনি। এক সময়ে যেখানে তুমি রোজ যেতে।

মা রাজী।

প্রথম স্টপ মনোহরপুকুর। আমাদের বাড়ি আর নেই, বিক্রী হয়ে গেছে, সেখানে এখন নতুন বাড়ি, তার তলায় গিয়ে গাড়ীটা পার্ক করে কিছুক্ষণ থাকলাম। মা চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন বাড়ীটার দিকে। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি এখানে কাটিয়েছেন।

সেখান থেকে কালীঘাটে মায়ের মন্দির। মহিম হালদার স্ট্রীট দিয়ে কালীমন্দির যাবার পথে একটা নকুলেশ্বর শিবের মন্দির পড়তো সেখানে মা আর জ্যেঠিমা শিবের মাথায় জল দিতেন।বছরে অন্ততঃ তিন দিন আমি আর মা এক সাথে কালীবাড়ী যেতাম। আমার জন্মদিনে ভোরবেলা, শিবরাত্রির দিন বিকেলে আর কালীপূজোর দিন রাত্রে।

কালীঘাট থানার পরে মন্দিরের রাস্তায় ঢুকে ডান দিক বন্ধ, পুলিশ গাড়ী ঢুকতে দেবেনা, দূর থেকেই মা দুই হাত জুড়ে প্রণাম করে নিলেন। মা খুব শিবের ভক্ত ছিলেন, প্রায় সব সময় তাঁর গলায় “প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং” গানের সুর শুনে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম।

তার পরে সেখান থেকে আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা মোড়, পুর্ণ সিনেমা, জগুবাবুর বাজার, এলগিন রোড, লছমী বাবু কা সোনা চাঁদী কি দুকান। মা’কে বললাম কি, এই সব জায়গা চিনতে পারছো? তোমার তো চেনা রাস্তা, রোজ দু’বেলা বাসে করে এই রুটে যাতায়াত করতে।

মা ঘোলাটে চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন “কতো গাড়ী, কি ভীড়!”

সবই মা’র চোখে নতুন লাগছে মনে হলো।

তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে রেড রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন মা দেখলাম বাইরের সবুজ দেখে খুব খুসী। তার পরে ইডেন গার্ডেন আকাশবাণী ভবন হয়ে রাজভবনের সামনে মা’র পুরনো অফিস। সেখান থেকে আউটরাম ঘাটে গঙ্গা। মা আবার হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

এই সব জায়গা এক সময় কত পরিচিত ছিল তাঁর!

বাড়ী যখন ফিরছি তখন অন্ধকার নেমে আসছে।

বাড়ীর দূর্গাপূজোতে মা আর আমি ———————-

নভেম্বর, ২০২৩

এখন এই ২০২৩ সালে যখন মা আর আমাদের মধ্যে নেই, আমি মাঝে মাঝে বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি। নীচে পূর্ণ দাস রোডে আর কেয়াতলা রোডে লোকজন, ব্যস্ততা, গাছে পাখী এসে বসছে, কাঠবিড়ালী তরতর করে গাছের ডাল দিয়ে চলে যাচ্ছে, চারিদিকে প্রাণের খেলা।

মনে হয় সবই আছে আগের মত, শুধু মা ই আর নেই।

কিছুদিন আগে সোশাল মিডিয়াতে একটা ভিডিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেখানে এক ভদ্রমহিলা বলছিলেন, এখন থেকে একশো বছর পরে, ধরো ২১২৩ সালে, যখন আমরা কেউ বেঁচে থাকবোনা, তখন আমাদের এই যে এখন এত বাড়ী গাড়ী টাকা পয়সা, এই সব কোথায় থাকবে? আমাদের কষ্টার্জ্জিত টাকায় তৈরী বাড়ীতে থাকবে অচেনা লোকেরা, আমাদের এত সাধের দামী গাড়ী স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে পড়ে থাকবে। আমাদের মৃত্যুর পর বড় জোর কয়েক দশক আমাদের পরের প্রজন্ম আমাদের মনে রাখবে, আমাদের ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে, কিন্তু তারপর? আমরা কি আমাদের ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দার নাম কেউ জানি, বা জানতে চাই?

তাহলে মোদ্দা কথাটা কি দাঁড়ালো?

ভিডিওর মহিলা বলছেন, সবসময় ভাবো কত ক্ষণস্থায়ী আমাদের জীবন, তাই “এ আমার এ আমার এ আমার” বলে কোন কিছুকেই একান্ত নিজের বলে আঁকড়ে থেকে মনকে ভারাক্রান্ত কোরোনা।

গীতায় ও ভগবান শ্রী কৃষ্ণ আমাদের সেই নিরাসক্তি আর নির্লিপ্তি সাধনা করার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

মা’র মৃত্যু এখন অন্য আর একটি কারণে আমার জন্যে অনেক সহনীয় হয়ে এসেছে।

২০১৯ সালে মা চলে যাবার পরের বছরেই (২০২০ সালে) আমাদের জীবনে কোভিডের অতিমারীর আবির্ভাব হয়।

কোভিডের আগে অনেক বছর ধরে আমাদের মনে সার্থক জীবন আর ভাল মৃত্যু সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী হয়েছে। আগে সেই চলে যাওয়া ছিল এক সার্থক জীবনের সুখী পরিণতি। দীর্ঘ জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে সব দায়িত্ব পালন করে পরিণত বয়সে আত্মীয় পরিজনদের সবাইকে পাশে রেখে সেই চলে যাওয়ার সার্থকতা এতদিন ছিল সামাজিক পরিপূর্ণতায়।

আমার মা যখন পরিণত বয়সে মারা যান, তখন শ্মশান ঘাটে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আমার সব ভাই বোনেরা গিয়েছিল। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরেও অনেকে এসেছিলেন, স্মৃতিচারণ করেছিলেন। আমাদের ধারণায় এই ছিল গ্রহণযোগ্য মৃত্যু।

কিন্তু ২০২০ সালের এই করোনা ভাইরাস এসে ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু নিয়ে আমাদের ধারণা যেন আমূল পালটে দিয়ে গেল।

মৃত্যুর কি নতুন রূপ দেখলাম আমরা?

আনন্দবাজারে সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত লিখেছেন – “আমরা দেখলাম করোনা আক্রান্ত কে বাড়ী ফিরতে দেওয়া হচ্ছেনা, চিকিৎসক কে পাড়া ছাড়া করা হচ্ছে, মুমূর্ষূ কে এম্বুল্যান্স থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আক্রান্ত কে তো বটেই, তার পরিবার কেও একঘরে করা হচ্ছে, ফুটপাথে পড়া রোগীর দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছেনা। সেই সঙ্গে আতঙ্ক, গুজব, কুসংস্কার। সংক্রমণের আশঙ্কায় আত্মীয় স্বজন কে মৃতদেহের কাছে যেতে দেওয়া হয়না। হাসপাতাল থেকেই সোজা কোভিড আক্রান্ত দের জন্যে আলাদা শ্মশানে দাহ করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ”

যাঁরা দেখাশোনা করেন, সেই নার্স ও ডাক্তাররা স্পেসস্যুটের মত পোষাক পরে থাকেন, যাতে তাঁরা আক্রান্ত না হন্। তাঁদের হাতে দস্তানা, চোখে ভারী গগলস্, যাতে বীজানু না ঢোকে। ফলে মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে রোগীর সাথে কোন মানুষের শারীরিক যোগাযোগ নেই। এমন কি ডাক্তার বা নার্সের চোখে কোন সহানুভূতির ছায়া অথবা তাঁরা যে কোন মানুষের সঙ্গের স্বাদ পাবেন, তারও উপায় নেই।

আপনজনের মৃত্যু এমনিতেই অসহনীয় দুঃখের, কিন্তু করোনার আবহে করোনাভাইরাস এমন একটা অসামাজিক চেহারা দিল মৃত্যুকে, যার জন্যে আমরা মানসিক ভাবে এখনো তৈরী নই। হয়তো কোন দিন হবোনা।

আমার মা এই কোভিড অতিমারীর আগে চলে গেছেন এই কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা স্বস্তি অনুভব করি।

-

ভুলভুলাইয়া

ধাবার সামনে দীপা, সুভদ্রা আর সুব্রত ২০১৬ সালের মে মাসে আমরা কুয়েত থেকে পাকাপাকি দেশে ফিরে এসেছি। কোন কাজ নেই, এই সময় দু’তিন দিনের জন্যে কলকাতার কাছে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়।

হুগলি জেলায় ইটাচুণার রাজবাড়ী কথা বেশ কিছুদিন শুনছি। চেনাশোনা অনেকেই সেখানে গিয়ে থেকে এসেছে, তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা দুজনে এক উইকেন্ডে সেখানে গাড়ী ভাড়া এক রাতের জন্যে ঘুরে আসবো ভেবেছিলাম। দীপা গরমের ছুটিতে ছেলের সাথে কলকাতায় আছে, সে একদিন এসেছিল দেখা করতে, আমরা ইটাচূনা রাজবাড়ী যেতে চাই শুনে সে নেচে উঠলো, “চলো সুভদ্রা দি’, আমরা একসাথে যাই।”

সুব্রত ঈদের ছুটিতে কুয়েত থেকে কলকাতায় আসছে, ওরা ইটাচূনা যায়নি, ঠিক হল আমরা চারজন একসাথে যাবো।

ইটাচূণা আবার কি নাম?

অবশ্য গ্রামের নামের কোন মানে থাকতে হবে তার কি মানে আছে?

জলপাইগুড়ি তে ডুয়ার্সের একটা চা বাগানে একবার কাজে গিয়েছিলাম, অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গা, চা বাগানের মধ্যে সারি সারি লম্বা লম্বা shade tree, দূরে নীল পাহাড়, কিন্তু জায়গাটার নাম ঘাটিয়া…

আমার ভালকাকীমার বাপের বাড়ী ছিল পুর্ব্ব বাংলার রংপুরের কাছে একটা গ্রামে, তার নাম গাইবান্ধা। কেন? ওখানে কি গরুদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় নাকি?

গ্রামের নামের কোন মাথামুন্ডু হয় না, যা ইচ্ছে একটা হলেই হলো।

ইটাচূণা নামটা অবশ্য বেশ ভাল, তার ওপরে আবার রাজবাড়ী। গ্রামে আবার রাজা কোথা থেকে এল? জমিদার বা খুব বড়লোক হলে সবাই রাজামশায় বলে ডাকে। সেরকমই কিছু হবে। ওই গ্রামের এক ভদ্রলোক শোনা যায় সাহেবদের আমলে ইট আর চূনের ব্যবসা করে লালে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবরা তাঁকে ভালবেসে অনেক জমি আর রাজা উপাধি দিয়ে থাকবেন, সেই থেকেই ইটাচূণা রাজবাড়ী।

সুভদ্রা ইন্টারনেট থেকে ফোন নাম্বার যোগাড় করে ফোন করে দুটো ঘর বুক করে ফেলেছে। ঘরের নাম ঠাকুমার ঘর আর বড়বৌদির ঘর। বেশ নাম তো ? বনেদী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের একটা গন্ধ পাওয়া যায় ওই নামগুলোতে। ওই ঘরে আমরা থাকবো ভাবতে বেশ একটা উত্তেজনা হচ্ছিল।

সুভদ্রা যদি ঠাকুমা হয়, আমি কি তাহলে ঠাকুর্দ্দা? কিংবা সুভদ্রা বড়বৌদি, আমি বড়দা’?

মন্দ কি?

ইন্টারনেটের কল্যাণে আজকাল সব কিছুই ঘরে বসেই করা যায়, ইটাচূণা রাজবাড়ীর ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি পরের দিন এক রাতের জন্যে পেমেন্ট ও করে দিলাম। দীপারা একটা বড় গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছে।

বুধবার ৬ই জুলাই সকালে বেরোব, আগের দিন রাজবাড়ীর marketing office থেকে ফোন এলো। hiসকালে আর রাত্রে কি খাবেন? মেনু হল মাছ, মাংস, চিকেন আর ডিম।

বেশ ভাল ব্যবস্থা তো? Very well organized…

আমি আর সুভদ্রা মাছ, দীপা আর সুব্রত ডিম অর্ডার করলাম।

ছয় তারিখ কথামতো ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় গাড়ী নিয়ে দীপা আর সুব্রত আমাদের আইরনসাইড রোডের বাড়ীতে হাজির। আমরাও তৈরী হয়ে ছিলাম।

বড় গাড়ী। টয়োটা ইনোভা, পিছনে বুটে আমাদের মালপত্র রেখে আমরা যে যার মত বসে গেলাম। আমি ক্যামেরা হাতে সামনে, ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভারের নাম বাপী। বাপীর ছোটখাটো চেহারা, সে অল্প কথার মানুষ, আমায় একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল দরকার পড়লে ডাকবেন, আমি এই দেশের সব জায়গায় গাড়ী চালিয়েছি। সব রাস্তা আমার চেনা।

কাল ইন্টারনেট থেকে আমি ম্যাপ ডাউনলোড করেছি, কিন্তু তার আর দরকার হবেনা, ইটাচূণা রাজবাড়ির রাস্তা বাপীর চেনা, সে এখানে আগে এসেছে।

রাস্তায় খাবার জন্যে আমরা গতকাল হলদিরাম থেকে কিছু নোনতা স্ন্যাক কিনেছি, আজ দীপা আর সুব্রত বেকবাগানে মিঠাই থেকে সিঙাড়া আর কড়াপাকের সন্দেশ কিনে নিলো গাড়ী থামিয়ে।

পার্ক সার্কাস ব্রীজ ছাড়িয়ে সেকেন্ড হুগলী ব্রীজ, সেটা ছাড়াতেই দেখা গেল নীল রং দিয়ে সাজানো নবান্ন বিল্ডিং। তারপরে কোনা রোড চলে এলো, ক্রমশঃ লোকালয় ছাড়িয়ে যাচ্ছি আমরা, দু’পাশের দৃশ্যপট landscape দ্রুত পালটে যাচ্ছে। সুভদ্রাদের রামরাজাতলার বাড়ীর রাস্তা পেরিয়ে গেলাম, শহর থেকে শহরতলী, রাস্তার পাশে বাড়ী আর দোকান বাজারের চেহারা পালটে যাচ্ছে।

শহরতলী ছাড়িয়ে ক্রমশঃ চওড়া দূর্গাপুর হাইওয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ী যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ গাড়ীতে আছি, এবার একটা rest room break নিলে হয়না?

বাপীকে বলতেই সে পথে একটা Rest area তে নিয়ে এসে গাড়ী থামালো। এই সব জায়গা সব তার হাতের পাতার মত চেনা।

বিরাট একটা খোলা জায়গা, মাঝখানে HP petrol station, দূরে HP নামে একটা ধাবা।

ধাবার দরজায় এক বিশাল চেহারার ভদ্রলোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই এক শুরু হয়েছে দেখছি আজকাল এই দুই হাত জোড় করে নমস্কার। কোন মলে গেলে সিকিউরিটি গার্ডরা আমাদের body check করার আগে নমস্কার করবেই। কেন রে বাপু? আমরা তো টেররিস্ট হতে পারি। আমাদের পেটে বোমা গোঁজা কিংবা পকেটে ছুরি কিংবা রিভলভার থাকতে পারেনা? ভাল করে আমাদের চেক কর্ তা না যেন আমরা রামচন্দ্র আর তারা ভক্ত হনুমান।

“অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ” কথাটা পালটে এখন বলা উচিত “অতি ভক্তি গার্ডের লক্ষণ।”

দোকান ফাঁকা, কিছু চেয়ার আর সোফা এদিক ওদিক বসানো। কাউন্টারে আর এক হুমদো মত ভদ্রলোক বসে আছেন।

প্রথম হুমদো হাত জোড় করে নমস্কার করে আমাদের বললেন “আসুন, আসুন!”

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, “কফি পাওয়া যাবে?”

অবশ্যই পাওয়া যাবে জানালেন তিনি। কফির অর্ডার দিয়ে দিলাম আমরা। সুভদ্রা আর দীপা বাথরুমে যাবে। কিন্তু ধাবায় বাথরুম নেই। দোকানের একটি ছেলে ওদের দূরে বাথরুম দেখাতে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে সুব্রত কাউন্টারের দ্বিতীয় হুমদো ভদ্রলোক কে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে শুরু করেছে।

এই দোকানটা কি HPর ? না, ওঁরা ফ্রাঞ্চাইজ নিয়েছেন।

মালিক কে? ওই যিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন।

তাহলে আপনি? আমি কর্ম্মচারী।

আজ তো ঈদের ছুটি, দোকানে ভীড় নেই কেন? কি করে বলবো? পরে বিকেলের দিকে ভীড় হবে আশা করছি।

আপনাদের এখানে কি ঘর পাওয়া যায়? না।

ক’জন লোক কাজ করে? দশজন।

আমি বুঝতে পারছিলাম সুব্রত র এই grilling ভদ্রলোকের পছন্দ হচ্ছেনা। কিছুক্ষণ পরে ওনার একটা ফোন এল, তিনি সুব্রতর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

কফি আর আসেনা, ওদিকে সুভদ্রা আর দীপাও ফিরছেনা। আমি আর সুব্রত দু’জনে বসে আড্ডা মারছি। আমাদের আজকের সাবজেক্ট পৃথিবীতে তেলের দাম কেন কমে যাচ্ছে? সুব্রত তেল কোম্পানীতে কাজ করে, আমিও একসময় Indian Oil এ কাজ করেছি। তাই ভারতের তেল নিয়ে কথা উঠলো, আমরা কত তেল import করি, ইত্যাদি। সেখান থেকে কথায় কথায় ভারতবর্ষের Refinery র কথা উঠলো। আমি সুব্রত কে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আম্বানীদের গুজরাটে একটা Refinery আছে না? কোথায় যেন?

এই রে!